Анестезия в спину при грыже

Иногда жизнь заболевшего человека складывается таким образом, что ему ставят серьезный диагноз, например, «грыжа межпозвоночных дисков». В таком случае предстоит хирургическое вмешательство, иногда бывает так, что иного способа победить болезнь, к сожалению, нет.

Наркоз и его разновидности

Состояние больного перед операцией всегда волнительно, в его мыслях возникает масса вопросов.

Как и что ему будут делать, будет ли он испытывать болевые ощущения, насколько длительным будет период реабилитации после работы хирургов. Среди возникающих вопросов далеко не последнее место занимает тема наркоза.

С общей анестезией всем все более или менее понятно, время операции пациент проведет в состоянии сна, с местным обезболиванием возможны разные варианты.

Чаще всего суть местного наркоза сводится к полному перекрыванию болевых ощущений в пораженном участке тела, с которым будут работать оперирующие врачи. Правильный подбор вида анестезии, ее дозы и уровня воздействия лежит в поле компетентности врачей-анестезиологов.

Любому пациенту не стоит оставаться наедине со своими волнениями и проблемами, подробное обследование, осмотр пораженной области врачами-ортопедами, вертебрологами, нейрохирургами позволит подобрать оптимальный способ лечения грыжи и технологию проведения будущей операции.

Особенности метода

Одним из способов обезболивания местного характера является спинальная анестезия. Основным отличием местной анестезии от общего наркоза является прежде всего то, что пациент во время операции остается в сознании, но не испытывает при этом никаких неприятных ощущений.

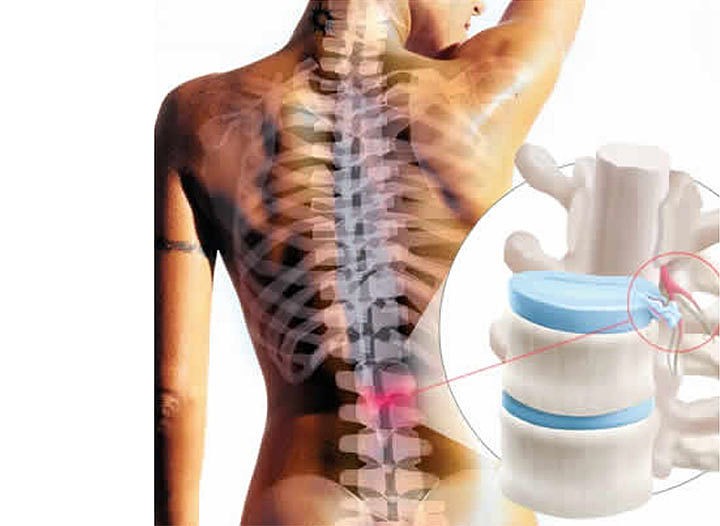

Спинальная методика точечного воздействия на больное место заключается в отключении чувствительности определенных нервов. Достигается этот эффект введением обезболивающего препарата в точно определенный микроскопический участок тела, расположенный около конкретных нервных окончаний.

При введении лекарства больной ничего не чувствует, так как уколу предшествует обязательная предварительная подготовка с обезболиванием точки попадания иглы.

Манипуляции с местной анестезией проводятся в одном из 2-х положений человеческого тела. Больной может сидеть или лежать на боку, в зависимости от места предполагаемого укола.

Перед началом любого хирургического вмешательства пациент проходит консультативный прием у врача-анестезиолога, в ходе которого врач-специалист подробно рассказывает больному обо всех этапах проведения анестезии.

Регионарный метод обезболивания

Наш позвоночник подвержен различным видам заболеваний: остеохондроз, протрузия, межпозвоночная грыжа.

Отдельные формы дегенеративных изменений состояния позвонковых дисков становятся необратимыми, патологические нарушения приводят к снижению подвижности конечностей, грыжа не оставляет пациенту другого выбора, кроме хирургического вмешательства.

Какой вид наркоза предпочтительнее при грыже межпозвоночных дисков? Окончательное решение в выборе между общей или спинальной анестезией, безусловно, останется за врачом-анестезиологом, но общее мнение специалистов в этой области уже существует.

Приоритетным вариантом хирурги считают регионарный метод обезболивания, т.е. наркоз по спинальному типу. При грыже, особенно у людей старше 50-ти лет, местный наркоз не вызовет осложнений в области сердечно-сосудистой системы и не навредит системе дыхания.

Временная утрата подвижности низа живота, области паха и нижних конечностей после введения лекарственного препарата обычно восстанавливается в период от 1 до 4 часов.

Статистика показывает, что спинальная анестезия является наиболее безопасной и чаще востребованной именно при операциях по поводу грыжи дисков хребтового ствола.

Если у вас возникают сомнения по поводу того, что вмешательство в виде уколов в область нервных окончаний спинного мозга может навредить уже и без того больной спине, не стесняйтесь лишний раз проконсультироваться с лечащим врачом.

Спинальные виды анестезии подбираются для каждого пациента в индивидуальном порядке с учетом всех особенностей конкретного человеческого организма. Врачи-анестезиологи обязательно обратят внимание на все противопоказания, выявленные в ходе предоперационного медицинского обследования, и подберут наиболее щадящий режим местного обезболивания.

В награду за все волнения и испытания, перенесенные в ходе операции, вы получите новую радость свободных движений без боли и ограничений, а также возможность вернуться к активному образу жизни.

Если вы хотите получить больше подобной информации от Александры Бониной, посмотрите материалы по ссылкам ниже.

Отказ от ответственности

Информация в статьях предназначена исключительно для общего ознакомления и не должна использоваться для самодиагностики проблем со здоровьем или в лечебных целях. Эта статья не является заменой для медицинской консультации у врача (невролог, терапевт). Пожалуйста, обратитесь сначала к врачу, чтобы точно знать причину вашей проблемы со здоровьем.

Я буду Вам очень признательна, если Вы нажмете на одну из кнопочек

и поделитесь этим материалом с Вашими друзьями 🙂

Источник

Обновлено: 25 июня, 01:26

Грыжа в пояснично-крестцовом отделе и Ер???

Добрый день!обнаружили грыжу в позвоночнике в 2013г.сейчас вторая беременность.подскажите,кто то рожал с грыжей Ер или это показание к Кс?и можно ли делать эпидуральную анестезию?спасибо. P/s записалась к нейрохирургу на прием,но интересуют реальные отзывы…..

Читать далее →

Статья про детский сон

Наткнулась на хорошую статью остеопата Владимира Животова про сон грудничка. Я к нему водила двух детей, успешно, поэтому считаю его мнение достаточно авторитетным. Может, кому-то поможет разобраться в причинах. Особенно рекомендую сторонникам остеопатии.

Когда дети не спят?

Наверное, каждая беременная женщина не раз слышала совет: «Высыпайся! Родится ребёнок — забудешь про сон». Знакомо, правда? Это ожидание бессонных ночей изначально настраивает нас на мысль, что неспящий и кричащий по ночам младенец — это нормально. Но важны причины его бессонницы. Если малыш…

Читать далее →

Почему груднички плохо спят? — статья остеопата

Я всегда скептично была настроена к высказываниям типа «ребенок не спит — это нормально». У одних спит всю ночь, у других нет. И дело не только в характере, тут нечто большее. Пока не сходила к остеопату, и не была в курсе. Нашла полезную всем мамам статью в его инстаграме. Теперь все встало на свои места.

После второго приёма ребенок стал совершенно другим, хотя изначально шли вообще, чтоб кривошею исправить. Поэтому лично я доверяю этой теории. Может, кто-то из мамочек тоже…

Читать далее →

Статья про детский сон

Наткнулась на хорошую статью остеопата Владимира Животова про сон грудничка. Я к нему водила двух детей, успешно, поэтому считаю его мнение достаточно авторитетным. Может, кому-то поможет разобраться в причинах. Особенно рекомендую сторонникам остеопатии.

Когда дети не спят?

Наверное, каждая беременная женщина не раз слышала совет: «Высыпайся! Родится ребёнок — забудешь про сон». Знакомо, правда? Это ожидание бессонных ночей изначально настраивает нас на мысль, что неспящий и кричащий по ночам младенец — это нормально. Но важны причины его бессонницы. Если малыш…

Читать далее →

Источник

Виды детского артрита

В зависимости от локализации и сочетания с поражениями в других областях тела артрит коленного сустава (гонартрит) разделяют на несколько видов:

- моноартрит (поражается одно колено);

- олигоартрит (симметричное воспаление обоих колен, сочетание с артритом голеностоп);

- полиартрит (системное поражение суставов всего тела).

По характеру течения ЮИА может быть острым и хроническим. Острая форма начинается внезапно и длится до 3 месяцев. Ее прогноз зависит от совокупности факторов и адекватного лечения, при которых болезнь может завершиться выздоровлением или переходом в хроническую форму.

https://www.youtube.com/watch{q}v=HETlqHGJYXE

Хронический артрит диагностируется после 3 месяцев прогрессирования болезни. При этой форме стадии ремиссии чередуются с обострениями всю жизнь, больному придется ежегодно проходить курсы лечения и полностью корректировать образ жизни.

В зависимости от факторов, провоцирующих заболевание и характеру течения, различают несколько форм ЮИА:

- ревматоидный артрит;

- спондилоартрит;

- реактивный артрит;

- инфекционный артрит.

Все виды артрита имеют свои причины появления, общие и индивидуальные признаки. Определить детский артрит несколько затруднительно. Это обособлено неспособностью детей объяснить свое состояние и схожестью признаков со многими воспалительными заболеваниями.

При этой форме патологии часто происходит симметричное поражение колен. В процесс могут вовлекаться другие крупные суставы (голеностопные и лучезапястные), в тяжелых случаях отмечается осложнения в сердце, легких, серозных оболочках и в глазах.

Основой появления воспаления в суставе становится реакция иммунитета на вирусы, бактерии, травмы, факторы окружающей среды.

Наиболее частые причины ревматоидного артрита у детей:

- вирусные заболевания (ОРЗ, герпеса, краснухи, гриппа);

- гепатит В;

- бактериальные инфекции;

- нарушения в гормональной системе;

- травмы сустава разного характера;

- вакцинация;

- перемена климата;

- сильное переохлаждение или перегрев организма.

В начале болезни появляется припухлость и болезненность в коленном суставе. Наблюдается скованность движения по утрам, ребенок старается не сгибать ногу, появляется хромата и неправильная опора на стопу.

Далее болезнь переходит пролиферативную фазу, при которой присоединяются симптомы воспаления оболочек суставов и сухожилий. Боль становится выраженной и возникает не только при движении, но и при прикосновении к колену.

У ребенка сильно ограничиваются движения, утрачивается способность зафиксировать колено в одном положении. Сильные воспалительные процессы проявляются повышением температуры до 39°С. Эти признаки характерны для всех форм артрита.

Развитие суставно-висцеральной формы заболевания (болезни Стилла) характеризуется признаками:

- лихорадкой;

- увеличением лимфоузлов;

- острой болью в правом подреберье (увеличение селезенки);

- периодическим появлением полиморфной сыпи;

- болями в горле, которые часто проявляются жжением;

- воспалением серозных оболочек (перикардит, плеврит);

- воспалением сосудистой оболочки глаз (увеит);

- воспалением сердечной мышцы (миокардит).

Вовлечение в патологический процесс других органов проявляется общей утомляемостью, одышкой, анемией, учащенным сердцебиением, потерей аппетита и постоянно подавленным настроением.

Окончательных выводов о причинах возникновения этой формы артрита нет. Выяснено, что решающую роль играет генетическая предрасположенность, присутствие у ребенка гена HLA-B27. В отличие от других форм артрита, спондилоартрит больше диагностируется у мальчиков.

Факторы развития болезни:

- ревматические заболевания у близких родственников;

- инфекционные болезни;

- дисплазия (нарушение) в соединительной ткани;

- врожденные пороки опорно-двигательной системы.

Воспалительным процессам в колене способствуют травмы, длительный или сильный стресс, переохлаждение, аллергическая реакция на прививку. В начале патологии преобладают характерные признаки артрита.

Прогрессирование болезни приводит к осложнениям, у ребенка развиваются:

- аортальная недостаточность;

- воспаление ахиллесова сухожилия;

- ригидность позвоночника;

- увеит;

- почечная недостаточность;

- амилоидоз почек, кишечника;

- поражение крестово-подвздошного сустава.

Вовлечение в патологический процесс других структур и органов проявляется характерными симптомами, которые свидетельствуют о серьезном течении спондилоартрита. Появляются выраженные боли в пояснице, чувство скованности в позвоночнике, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь.

Инфекционный артрит

Этот вид артрита возникает при попадании инфекции в полость сустава. Он отличается от реактивной формы болезни, при которой возбудитель и его токсины в суставе не определяются.

Болезнь характеризуется острым течением, при котором характерные симптомы артрита проявляются параллельно с признаками простудных заболеваний. Это:

- общая слабость,

- повышение температуры тела до 39°,

- лихорадка, озноб;

- тошнота, рвотные позывы;

- головная боль.

Отмечается стойкий характер болевого синдрома, заметное покраснение и повышение температуры кожи в области колена.

Механизмы развития детского артрита

В течение длительного времени для классификации детской патологии применялся широкий спектр медицинских терминов, которые используются при классификации артрита во взрослом возрасте. В 1994 году по решению комитета детской педиатрии при ВОЗ все хронические воспалительные заболевания суставов у детей до возраста 16 лет объединили под термином ювенильный идиопатический артрит (ЮИА).

Большинство разновидностей ЮИА относятся к аутоиммунным заболеваниям, точные причины которых установлены не до конца. Известно, что провоцирующими факторами являются бактериальные и вирусные инфекции, травмы, реакция иммунитета на прививку, переохлаждение или длительное воздействие ультрафиолета. Часто основой болезни становится наследственная предрасположенность.

В норме иммунная система защищает организм человека от инфекций и способна различить потенциально вредные и чужеродные микроорганизмы, которые подлежат уничтожению. Предполагается, что при артрите иммунная система вырабатывает антитела к собственным клеткам или остро реагирует на чужеродный антиген инфекционной природы.

Коленный сустав — самое сложное по своему строению соединение костей человека, которое наиболее подвержено нагрузкам и травмам. Все суставные полости и связки выстланы синовиальной оболочкой, которая содержит большое количество нервных окончаний и мелких сосудов.

Во время воспаления синовиальная оболочка заполняется клетками воспалительного инфильтрата и утолщается. Начинается усиленная выработка синовиальной жидкости, образуется отек. Со временем развивается контрактура — укорочение мышц и сухожилий, у ребенка ограничиваются движения.

Длительное состояние в таком положении приводит к разрушению костной и хрящевой ткани, на которых появляются многочисленные отверстия — эрозия. Для уменьшения боли ребенок держит ногу в полусогнутом состоянии (анталгическом).

Применительно к костной ткани, следует учитывать, что ее развитие проходит все стадии развития, свойственные эволюции животных. На последних этапах внутриутробного развития происходит закладка сначала хрящевой ткани, с преобразованием ее в костную ткань.

К моменту рождения у плода уже сформирован скелет. В дальнейшем, по мере роста ребенка будет продолжаться рост и формирование костей, суставов и позвоночника.

Обычно под дисплазией коленного сустава подразумевается изменение формы суставных поверхностей. Сбой в развитии костной системы может произойти на любом этапе внутриутробного развития или в процессе жизни ребенка.

Дисплазия коленного сустава часто сопровождается изменением формы надколенника. Возникает несоответствие между суставной поверхностью надколенника и большеберцовой костью. Эти изменения в суставе сопровождаются болью.

У детей при дисплазии происходят изменение ростковой зоны костей сустава, покровных суставных хрящей, связок. Дисплазия соединительной ткани обуславливает слабость связочного аппарата (крестообразных связок, менисков, боковых связок) и суставной сумки. Это приводит к ощущению разболтанности движений.

У детей в костях имеются зоны роста – хрящевые участки под эпифизами костей. За счет них происходит рост костей в длину. В нижних конечностях наиболее активные зоны, расположенные вблизи коленного сустава.

Если происходит искривление в суставе кнаружи – варусная деформация. Нижние конечности приобретают О – образную форму. Искривление костей кнутри – вальгусная деформация. Нижние конечности приобретают Х – образную форму.

Коленный сустав образован суставными поверхностями бедренной и большеберцовой костей. Полость выстлана синовиальной оболочкой. Она вырабатывает синовиальную жидкость – своеобразную смазку, которая облегчает движения.

В толще сухожилия четырехглавой мышцы бедра расположен надколенник. Сзади он прикасается к соответствующей выемке бедренной кости. Снаружи сустав имеет суставную сумку. К бугристости большеберцовой кости прикрепляются мышцы бедра.

При завершении роста ростковые зоны перестают функционировать. На рентгенограмме взрослого человека вы их не найдете. При односторонней дисплазии у детей происходит отставание роста ноги. Возникает истончение мышц – мышечная атрофия бедра и голени.

Хирургическое лечение

Деформация коленных суставов

Большое значение имеет своевременность лечения. Заниматься такой деформацией надо начиная с 3-х лет, когда имеются все шансы на успех лечения. Привести ноги в норму можно начиная с консервативных методов, однако всегда лечение должно быть разносторонним и комплексным.

Родители в первую очередь идут к врачу, где начинается обследование. Врач проводит анатомическое обследование, геометрические замеры искривления, определяет степень деформации, планирует обследование и направление лечения.

Обязательный фактор лечения – назначение витамина D в водном или масляном растворе. При запущенной форме деформации назначается увеличенная дозировка. Препарат принимается внутрь, в каплях, можно запивать водой, чаем, по желанию ребенка.

До 2,5-3-х лет при необходимости врач накладывает на коленные суставы гипсовые повязки. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на кости голени. С таким приемом кости растут быстрее, постепенно выравниваются.

В таком состоянии деформации гипсовые повязки, со своевременной ее заменой, придется носить длительно, – не менее 1,5 лет. Современные ортезы позволяют заменить гипс съемными ортопедическими приспособлениями.

Вся обувь в детском возрасте должна иметь анатомические параметры:

- небольшой каблучок;

- супинатор, продавливаемый стопой;

- высокий, жесткий задник, фиксирующий пятку.

Родителям следует тщательно разработать рацион малыша, чтобы лишний вес не мешал общему физическому развитию. Питание должно быть богато витаминами и минералами, набор продуктов должен соответствовать возрасту ребенка.

ЛФК при деформации колен у ребенка

В бытовых движениях родителям надо смотреть, чтобы малыш долго не стоял с широко расставленными ногами. Несомненно, ребенку так удобно, но это не правильно, потому что усиливается смещение коленей к середине, а ступни выворачиваются в наружную сторону.

Могут помешать детям правильно ставить сочленения стопы и колена игра на батуте, в бассейнах с шарами, прыжки на мебели с мягким покрытием. Пользу принесут занятия на домашних шведских стенках, надо много плавать, кататься на велосипедах.

Если не хочется, чтобы ребенок пачкал ноги, или нет уверенности в чистоте газона, асфальта, надо обеспечить подобные занятия в спортивных залах, где есть ортопедические массажные коврики, поверхности разной степени неровности.

В физкультурных залах специалисты занимаются с ребенком гимнастикой, выполняют специальные комплексы упражнений, нацеленных на выпрямление х- образной деформации голени. Колени вовнутрь у ребенка можно исправить упражнениями.

Занятия надо доверить специалистам. Дополнительно к занятиям ЛФК надо 4-5 раз в год проводить лечебный массаж, включающий массаж спины, поясницы, ягодиц и ног. Одновременно ортопед назначает физиотерапию, включающую электростимуляцию.

Физиотерапевтические процедуры:

- стимулируют сокращение мышц;

- улучшают способность правильно двигаться;

- улучшают кровообращение.

Решение о хирургическом вмешательстве принимается при отсутствии клинического эффекта после длительной медикаментозной терапии и при быстром развитии анкилоза (неподвижности суставов).

Виды хирургических операций:

- эндопротезирование (замена сустава на имплантат);

- синовэктомия (удаление воспаленной синовиальной оболочки);

- артропластика (восстановление подвижности сустава).

Во многих случаях хирургическое вмешательство позволят предупредить системное поражение всех суставов или жизненно важных органов ребенка.

Дисплазии костной системы у детей лечит детский ортопед. Комплекс лечебных мероприятий включает:

- Ограничение физической нагрузки.

- ЛфК (лечебная физкультура). Это непременный компонент в комплексе мероприятий по реабилитации. Физические упражнения оказывают общее действие ( улучшают общую тренированность ребенка) и местное ( улучшают трофику, функцию мышц и связок). Для каждого конкретного случая подбирается индивидуальный комплекс упражнений. Физические упражнения должны быть подобраны в соответствии с клиническими проявлениями. Занятия должен проводить инструктор ЛФК детского медицинского учреждения.

- Вариантом ЛФК является механотерапия. Это метод двигательного воздействия на костно – суставную систему. Это специальный набор приспособлений – аппаратов. Грузов. Способствуют укреплению мышц. Устранению контрактур.

- Для исправления порочного положения конечности применяются ортезы (надколенники, туторы, шины), гипсовые лонгеты.

- Назначаются многократные курсы массажа. Общий массаж и отдельных групп мышц бедра и голени. Массаж улучшает кровообращение, повышает выносливость мышц.

Также, используются:

- физиотерапия (магнитно–лазерная терапия, УЗВ, КВЧ, озокерит, парафин, грязелечение, ЭФЗ лекарственных препаратов);

- медикаментозное лечение;

- обезболивающие, хондропротекторы, сосудистые препараты (курантил, трентал) для улучшения местного кровообращения;

- витаминные комплексы, препараты кальция, фосфора, магния, гиалуроновая кислота;

- бальнеолечение, гидромассаж, плавание, СПА – процедуры.

Консервативное лечение необходимо начинать сразу же после постановки диагноза. В некоторых случаях, при врожденной природе заболевания, лечение следует начинать после рождения ребенка.

Оперативное лечение показано в тяжелых случаях заболевания, при неэффективности консервативного лечения. Производятся остеотомии для исправления деформации или для удлинения конечности.

Эндопротезирование производится при неэффективности консервативного лечения. Обязательно необходимо диспансерное наблюдение.

Методы лечение укорочения нижней конечности у детей и подростков зависят от причины, вызвавшей патологию. Если у маленького ребенка выявлена асимметрия ног, причиной которой является дисплазия тазобедренного сустава, то врач, в первую очередь, выясняет степень серьезности заболевания.

Подвывыхи поддаются коррекции легче, полный вывих, да еще с образованием жировых или соединительных тканей в вертлужной впадине потребует более длительного лечения, а то и оперативного вмешательства.

Точный диагноз при дисплазии тазобедренного сустава можно поставить только после исполнения ребенку трех месяцев (когда можно сделать рентгеновское исследование), поэтому ортопеды при подозрении на наличие данной патологии у малыша рекомендуют до трехмесячного возраста использовать только широкое пеленание, а во время переодевания делать упражнение на разведение ножек в стороны. Если после рентгеновского снимка диагноз подтвердится, то ортопед назначит схему лечения.

Консервативное лечение дисплазии тазобедренных суставов заключается в длительном использовании ортопедических приспособлений, вынуждающих ребенка держать ножки широко разведенными: штанов Бекера, ортопедических стремян или шин.

Затем к схеме лечения добавляется массаж, физиотерапия и лечебная гимнастика. Оперативное вмешательство показано детям старше года с дисплазией в тяжелой форме, не поддающейся консервативному лечению.

При истинном укорочении одной из ног тактику лечения выбирает врач-ортопед в зависимости от причины и течения заболевания. Могут быть рекомендованы как оперативное вмешательство, так и консервативные методы, такие как вытяжение укороченной конечности с помощью специальных приспособлений, использование физиотерапии, лечебной гимнастики и массажа. Больному также подбирается специальная обувь.

У подростков и взрослых, прошедших основные скачки роста, одна нога короче другой до 1,5 см, обычно не требует коррекции. Если асимметрия ног высока, удлинить короткую ногу можно с помощью хирургического вмешательства. В сутки костная ткань растет примерно на 1 мм. Лечение проводят с помощью аппарата Илизарова.

Если у малыша наблюдается ложная асимметрия ног из-за гипертонуса мышц, то врач-невролог назначает схему лечения, которая включат расслабляющий массаж и ванны, лечебную гимнастику и лечебное плавание, физиопроцедуры.

https://www.youtube.com/watch{q}v=QEgJKPo08Qw

Если укороченная нога стала следствием туберкулеза, то лечение занимает много времени и требует помещения ребенка в специализированный стационар. В активной фазе туберкулезной болезни пациенту назначается антибактериальная терапия.

Источник