Дисплазия мышц при грыже

Немного о грыже

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Паховая грыжа – это заболевание, которое характеризуется патологическим выпадением внутренних органов брюшины через паховый канал. Грыжевой мешок – полость, в которой находится содержимое. В качестве содержимого чаще всего выступают тонкие и толстые отделы кишечника, брюшина, сальник. В силу анатомических особенностей недуг чаще развивается у мужского пола, однако такая грыжа встречается и у женщин.

К причинам развития грыжи относится:

- ожирение;

- постоянные сильные физические нагрузки;

- имеющиеся заболевания, где ведущими симптомами являются кашель, чихание, запоры или повышенное газообразование.

Все перечисленные факторы повышают внутрибрюшное давление, что является главной причиной образования выпячивания.

Основная суть методики

Комплекс лечебных упражнений при разных формах межпозвоночной грыжи, других болезнях позвоночника, а также неврологических патологиях был разработан лично Сергеем Михайловичем Бубновским.

Сергей Михайлович собрал и изучил многолетний опыт мировых специалистов, всевозможных практик, а затем объединил и подстроил их под индивидуальные особенности каждого пациента.

Профессор смог разработать упражнения так, чтобы они по максимуму включали все внутренние резервы организма и без посторонней помощи способствовали улучшению самочувствия.

Методика состоит из таких принципов:

- Полное расслабление мышц. Это дает возможность снять воспаление, отек, а также устранить защемление нервов, которое вызывает сильные боли.

- Проработка всех мышц, в особенности тех, которые редко задействованы в повседневной жизни. Это ускоряет кровообращение и обмен веществ в поврежденных участках спины.

- Растяжка мышц и позвоночника. Мышцы становятся более эластичными и дольше сохраняют свою работоспособность. Позвоночник постепенно выпрямляется, а смещенные позвонки становятся на свое место. Растяжка улучшает подвижность и качество жизни человека.

- Укрепление мышечного каркаса. В комплексе упражнений задействованы мышцы брюшного пресса, спины и таза, а параллельно этому прорабатываются ноги и руки.

- Отсутствие медикаментов. Болевые ощущения снимаются с помощью физических нагрузок. Пациенты чувствуют улучшение состояния уже после первых занятий.

Начинать лечебную терапию необходимо с углубленного и комплексного обследования. Оно помогает поставить точный диагноз, выявить истинное местоположение грыжи, запущенность и стадию заболевания, а также определить индивидуальные особенности организма.

Благодаря такому комплексному обследованию можно составить правильную программу тренировок, их продолжительность и интенсивность.

Позвоночник с каждым новым занятием выравнивается, диски становятся на свое место, грыжа постепенно уменьшается в размерах, а затем и полностью исчезает.

Почему нужно укреплять спину

К межпозвоночной грыже могут привести даже незначительные ушибы позвонка. Чаще с такими проблемами сталкиваются спортсмены. Прежде чем начать тренировку, при проведении ими разминки большая часть времени отводится на упражнения для спины.

Для лечения болезни рассматривают два подхода, радикальный и консервативный. Если с первым все понятно – хирургическое вмешательство, то во втором подходе есть множество щадящих вариантов.

Первый, но не самое важное место в консервативном методе лечения отводится медикамента. В основном к ним прибегают в запущенных стадиях болезни или в период острого обострения. Одну из важнейших ролей при межпозвоночной грыже отдают зарядке, массажу, лфк, гимнастике.

- Советуем прочитать: можно ли заниматься спортом с грыжей позвоночника.

Большинство людей недооценивают данные способы лечения. Считая, что это пустая трата времени, не приносящая результаты. На самом деле, это мнение ошибочно. Очень часто травмы и воспаления возникают из-за слабых мышц. Например, при ослаблении мышцах шеи большая часть нагрузки приходится на позвоночник, что вследствие провоцирует изменения в отделах шеи. О чем могут свидетельствовать частая мигрень, боль в шеи и плечах, присутствие чувства скованности.

Откуда берется грыжа

Если не вдаваться в подробности (далеко не все хорошо знакомы с анатомией позвоночника), то грыжа – выход части содержимого межпозвоночного диска за его анатомические пределы. Очень грубое пояснение, зато понятное.

Между позвонками находятся хрящи, которые обеспечивают амортизацию при ходьбе и выполняют ряд других функций. Там же проходят спинномозговые нервы. Когда нервы зажимаются позвонками, мы ощущаем боль, немеют руки и ноги.

Когда хрящ или межпозвоночный диск повреждается и выходит за свои анатомические границы (образуется грыжа), вероятность ущемления нервов становится еще больше, чем при обычной его деформации (протрузии).

Повреждение хряща всегда происходит из-за неанатомичной или слишком высокой физической нагрузки и слабости мышечного корсета. Если, к примеру, неподготовленный человек будет переносить мешки с цементом, весом по 50 кг каждый, у него обязательно заболит поясница. Самое безобидное, что может случиться – это незначительная протрузия. Если человек дальше будет поднимать мешки – протрузия незаметно, но весьма вероятно, перейдет в грыжу.

У женщин грыжи могут появиться даже из-за переноса в одной руке ведер с водой (по 10–12 л). Но это все проявляется не сразу. При позвоночной грыже боль появляется тогда, когда ее размеры начинают действительно причинять неудобства нервным проводящим путям.

Постоянная боль в пояснице говорит о том, что процесс давно развивался и достиг своего апогея. Возможно, более ранние, периодические боли вы не рассматривали, как вариант проблемы в поясничном отделе позвоночника. Так что будьте внимательнее к своим ощущениям. Боль – маяк в океане. Если мы не обратим на него внимания, утонем.

Механизм воздействия ЛФК на поясницу

Каждое упражнение в лечебной гимнастике при грыже поясничного отдела позвоночника сконцентрировано на развитие определённой группы мышечных волокон. Динамические и статические усилия собственной массы тела поочерёдно направляется на спинную, брюшную и боковые части мускулатуры поясницы. Это стимулирует:

- Кровообращение в поясничной области;

- Процессы поступления в поясницу питательных веществ и вывода непригодных продуктов;

- Восстановление нормальной проводимости спинного мозга и всех его поясничных ответвлений, регулирующих функций внутренних органов брюшной полости и нижних конечностей.

В результате систематической зарядки при грыже поясничного отдела позвоночника, проведённой по современной лечебной методике:

- Разрастается мышечная ткань;

- Укрепляется связь позвонков в поясничной области;

- Уменьшается вероятность выскальзывания или послабления межпозвоночных дисков и соответственного возникновения грыжи.

Гимнастика при грыже, образовавшейся на границе поясничного и крестцового отдела позвоночника в качестве расширенного варианта консервативного воздействия позволяет ещё дополнительно стимулировать мочеполовую систему. Физические упражнения усиливают кровоснабжение, метаболический потенциал, иммунные свойства жизненно важных органов таза. Позитивными следствиями являются:

- Более эффективное противостояние внешним инфекциям и вызванным ими воспалениям;

- Восстановление возможностей органов таза.

Источник

Мышечная грыжа – это достаточно редкое патологическое состояние, возникающее в результате разрыва соединительнотканной оболочки мышцы (фасции), чаще в связи с травмой или значительной нагрузкой при наследственном истончении фасции. Грыжа мышцы проявляется как куполообразное выпячивание в месте повреждения мышцы и болевой синдром.

Мышечные грыжи представляют собой редкое клиническое состояние, развивающееся:

- у профессиональных спортсменов;

- людей занимающихся подъемом тяжестей при неправильной нагрузке на определенную группу мышц;

- после травмы в связи с резким ударом и разрывом фасции;

- у пациентов с генетически обусловленным ослаблением или значительным истончением мышечной фасции (в данном случае мышечная грыжа может возникать даже при незначительных нагрузках на мышцы).

Достаточно часто эта патология не вызывает значительного дискомфорта и редко диагностируется.

Данное заболевание в Международной классификации болезней относят к разделу М – болезни костно-мышечной системы, подразделу М 60- М79 (болезни мягких тканей), М 60 –М 63 (болезни мышц) и имеет код по мкб-10 – М62.8.

Чаще всего особое значение это заболевание имеет у профессиональных спортсменов, нарушая график тренировок и вызывая острую боль при повышении нагрузок.

Необходимо отличать мышечную грыжу от мигелоза.

Мигелозы или миогелозы клинически проявляются как небольшие узелки, локализованные в мышечной ткани в зонах постоянной или неправильной нагрузки на определенную мышцу.

Чаще эта патология встречается у профессиональных спортсменов — у бегунов или футболистов в мышцах нижних конечностей (мышечная грыжа на голени или бедре), у баскетболистов или теннисистов – в мышцах плечевого пояса. Это состояние развивается постепенно, имеет хроническое течение и проявляется болезненностью при пальпации, провоцируют распространяющуюся боль во всей мышце. Часто эта клиническая симптоматика сочетается с напряжением мышцы (дефансом).

У обычных пациентов возникновение грыжи мышц в отличие от профессиональных спортсменов эта патология часто не диагностируется и не требует особого лечения, но при стойком болевом синдроме и значительном выпячивании мышцы (при явной грыже) также требуют особого врачебного вмешательства, поэтому необходимо как можно раньше обратиться к специалисту.

Причины

Заболевание считается специфическим и редко встречающимся, поэтому выделяют несколько видов причин развития грыжи мышц:

1) приобретенные

· в результате травмы (спортивной или бытовой);

· после оперативного вмешательства (при несостоятельности швов);

· в связи с сильным мышечным напряжением (чрезмерное физическое усилие);

2) конституциональные или наследственно обусловленные;

3) сочетание нескольких факторов.

Наиболее часто причинами возникновения данного состояния являются травмы непосредственно самой мышцы, связанные с разрывом фасции и полученные при выраженной нагрузке на мышцу при занятии спортом или на тренировке:

- мышечная грыжа руки (у тяжеловесов, борцов);

- грыжа мышцы в области голеней и бедра (легкоатлетов, футболистов, гимнастов, слаломистов, лыжников);

- мышечная грыжа плеча (баскетболистов, теннисистов, гребцов, гандболистов и волейболистов);

- нижняя часть спины (при постоянной физической нагрузке);

- грыжа любой мышцы (при занятиях бодибилдингом).

Также причиной развития грыжи мышцы может стать сильный удар по мышце, при падении.

Менее распространенными причинами появления мышечных грыж является несостоятельность хирургических швов после оперативных вмешательств и их разрыв при падении, ударе, чрезмерной нагрузке на мышцу или ее сильного напряжения.

Конституциональными или врожденными причинами считаются генетически обусловленное стойкое истончение мышечной фасции, поэтому любая травма или даже не сильная нагрузка на мышцу может приводить к формированию грыжи.

Несостоятельность соединительнотканной оболочки мышц и их истончение может возникать в связи со стойкими нарушениями обменных процессов, коллагенозами, нарушениями питания или иннервации отдельной мышцы в результате нарушения кровообращения при изолированных тромбозах или невритах.

Симптомы мышечной грыжи

К основным клиническим проявлениям данного патологического состояния относят:

- опухолевидное или куполообразное выпячивание в месте формирования мышечной грыжи, которое может исчезать при расслаблении мышцы;

- локальный стойкий болевой синдром, значительно усиливающийся при нагрузке или движении;

- отек мышцы или подкожной клетчатки в области возникновения грыжи мышцы;

- нарушение движения в конечности (грыжа мышц на ноге или руке);

- из-за болевого синдрома или контрактур;

- чувство онемения и развитие парестезий в пораженном участке мышцы, связанное со сдавливанием нервных сплетений грыжевым выпячиванием;

- гематомы, точечные кровоизлияния в месте формирования грыжи, возникающие в результате травматического разрыва кровеносных сосудов.

Основным симптомом мышечной грыжи является боль в области поврежденной мышцы (чаще это специфическое патологическое явление возникает на бедре или в области голени).

Боль значительно усиливается при нагрузке, поэтому чаще заболевание диагностируется у пациентов, профессионально занимающихся спортом и имеющих постоянную и направленную нагрузку на поврежденную мышцу.

Реже отмечаются безболевые формы. В этом случае клиника заболевания определяется значительное (видимое) опухолевидное или куполообразное выпячивание в области поврежденной мышцы в связи с разрывом ее соединительнотканной оболочки и выходом мышечной массы за ее пределы. Грыжевое выпячивание эластичное при пальпации и уплотняется при сокращении поврежденной мышцы. В ряде случаев отмечается отек в месте формирования грыжи.

При значительном повреждении мышцы, чаще это случается при сочетанных травмах и возникновении грыжи мышцы в местах прикрепления мышцы:

- под коленом (при повреждении большеберцовой или икроножной мышцы, грыжевого выпячивания бедренной мышцы) отмечается выраженное ограничение движений нижней конечности, связанное с выраженным болевым синдромом или развитием контрактур при неправильном или несвоевременном лечении патологии;

- в области локтевого или плечевого суставов (при разрыве фасции плечевой или локтевой мышцы).

При выраженных и сочетанных травмах в результате сильных локальных ударов по мышце, резких (рывковых нагрузок) отмечается симптомы в виде стойкого онемения в месте локализации грыжевого выпячивания или нарушений чувствительности (стойкое снижение или возникновение парестезий в виде жжения, покалывания и других неприятных ощущений).

Диагностика

Достаточно часто мышечные грыжи, протекающие с минимальной симптоматикой — не диагностируются, так как не вызывают стойких нарушений жизнедеятельности у обычных пациентов. Как правило, небольшие мышечные грыжи проходит самостоятельно через определенное время после травмы без необходимости обращения к специалисту.

В большинстве случаев диагноз «грыжа мышцы с разрывом оболочек» ставиться профессиональным спортсменам, имеющим необходимость постоянных нагрузок и высокие требования к реабилитационному периоду.

Диагностика мышечной грыжи проводится на основании:

- предъявления жалоб, сбора анамнеза заболевания (их появления после травмы, удара, падения, чрезмерной нагрузки мышцы);

- проведения первичного осмотра – наличие болезненного куполообразного или опухолевидного выпячивания в области определенной мышцы с локальной болезненностью и отеком (для миогелеза характерны множественные опухолевидные образования и боль, распространяющаяся по всей мышце);

- при подозрении на формирование грыжи назначаются инструментальные методы диагностики – УЗИ и/или МТР пораженного участка мышцы, подтверждающего истончение и разрыв фасции, и возникновение мышечного дефекта в виде выпячивания участка мышцы.

Лечение

Бессимптомно протекающие грыжи мышц не требуют специального лечения.

При этой форме заболевания специалисты рекомендуют значительно ограничить физические нагрузки, сначала тугое бинтование (при наличии видимого выпячивания в области травмированной мышцы), а затем использование эластичного бинта или ношение компрессионных чулок.

При наличии дискомфорта или умеренного болевого синдрома местно применяются обезболивающие и противовоспалительные мази и гели (Мовалис Диклофенак).

При появлении точечных гематом или кровоизлияний местно назначаются препараты, улучшающие кровообращение (Лиотон, Троксевазин).

При появлении парестезий или онемения дополнительно назначаются витамины группы В.

При сокращении мышцы применяются миорекаксанты для ее расслабления.

При значительной мышечной грыже и неэффективности консервативных методов лечения или в случаях необходимости постоянной мышечной нагрузки в дальнейшем (у профессиональных спортсменов) проводится оперативное вмешательство:

- сшивание мышечной фасции (при наличии небольших грыж);

- пластические операции (вшивание викрилпропиленовых сеток на место разрыва фасции).

Простое сшивание соединительнотканной оболочки мышцы «край в край» в настоящее время применяется крайне редко, только в случаях небольших дефектов у непрофессионалов. Это связано с несостоятельностью швов и повторными разрывами фасции при значительной нагрузке (рецидив грыжи).

В современной спортивной хирургии для пластики истонченной фасции в месте ее разрыва используют викрилпропиленовые сетки, имеющие способность к постепенному рассасыванию с одновременной стимулирующей выработки коллагена, что способствует надежному укреплению оболочки мышцы. Часто используют метод лапароскопической установки специальной сетки.

После оперативного вмешательства пациент определенное время нуждается в регулярном динамическом наблюдении специалиста, чтобы полностью исключить вероятность воспаления, стойких отеков и развития контрактур.

Профилактика

Профилактика возникновения мышечной грыжи у спортсменов заключается в правильной организации тренировочного процесса — обязательный разогрев мышц пред тренировкой или соревнованиями, а для обычных пациентов – перед любыми физическими нагрузками. Необходимо правильное распределение нагрузок на мышечные группы и комплексы специального массажа.

Для профилактики рецидивов мышечных грыж – постепенное и дозированное увеличение нагрузок под контролем специалиста.

Профилактика данной патологии для людей, имеющих генетическую предрасположенность к возникновению мышечных грыж, связанных с истончением или несостоятельностью мышечных фасций заключается:

- профилактике бытового травматизма – избегать резких или рывковых движений, падений, локальных сильных ударов;

- в правильном рациональном питании с полным исключением продуктов, способных вызвать нарушения обменных процессов, склонных усугубить конституциональные особенности фасций;

- в избавлении от вредных привычек.

Источник

Ни для кого не секрет, что позвоночник считается основой человеческого организма. Влияние множества отрицательных факторов приводит к патологическим нарушениям в нем. Среди таких проблем можно выделить дисплазию.

Дисплазия – сбой в естественном развитии позвоночника. В большинстве случаев она является врожденным дефектом. У некоторых людей она может появиться под влиянием разносторонних факторов. Проявление симптомов связано с локализацией нарушения.

Дисплазия позвоночника

Обнаружено множество подвидов этого заболевания. Дисплазия позвоночника может появиться в любом месте хребта. В результате появляется риск развития сопутствующих патологий.

Особенности дисплазии

Дисплазия представлена врожденным отклонением позвонков от нормальной структуры, вида и в некоторых случаях количества. Патология может перейти на любой отдел позвоночника.

Первые проявления болезни можно обнаружить после рождения или в юношеском возрасте. Дисплазию можно обнаружить по часто встречающемуся фактору – слаборазвитые кости позвоночника, что приводит к непропорциональным размерам тела ребенка. Если сравнивать туловище и конечности, то последние выглядят значительно длиннее.

Дисплазией позвоночника называют какое-либо отклонение в развитии хребта

Замедленный рост приводит к:

- смене локализации позвоночника;

- патологиям жизненно важных органов.

При помощи рентгена по внешним данным позвонка врач может определить, насколько они изменились и стал ли позвоночный столб плотнее.

Причины развития недуга

Среди главных факторов, провоцирующих появление болезни, можно выделить:

- поражение половых клеток родителей;

- влияние отрицательных факторов на ребенка в течение 2-4 месяца беременности. Именно в этот период происходит становление локомоторной системы;

- предрасположенность, способствующая изменениям в 50% случаев.

Несмотря на перечисленные факторы, главная причина кроется в наследственности. В случае, если новорожденному не устанавливают диагноз и не прописывают курс лечения, мать все же должна понимать, что угроза здоровью ее ребенка имеет место быть. Массажные процедуры и правильное пеленание должны стать естественным процессом.

Главной причиной дисплазии позвоночника называют наследственную предрасположенность

Чаще всего дисплазию обнаруживают сразу, когда ребенок появился на свет. В 30% случаев она диагностируется в последующие годы жизни.

Развитие заболевания в крестце и пояснице

Заболевание поясничного отдела проявляется в различных формах.

| Форма | Описание |

|---|---|

| Люмбализация | Образование одного или нескольких лишних позвонков в области поясницы. При этом количество позвонков в крестцовом отделе сокращается. |

| Спондилолиз | В результате развития заболевания позвонковые дуги размыкаются. |

| Расщепление позвоночника в районе поясницы | Бывает открытого и закрытого типа. Болезнь проявляется выпиранием спинного мозга через спинномозговой канал. |

| Сакрализация | Сращивание позвонков (S1 и L5). |

Важно! Обнаружить дисплазию поясницы можно при помощи томографа и рентгена. Ортопеду под силу выявить проблему на первом обследовании.

Такая патология провоцирует серьезные изменения в позвоночном столбе – чаще всего наблюдается изменение походки. В более запущенных случаях ребенок теряет способность самостоятельно ходить. Помимо этого, болезнь становится причиной развития проблем с почками, мочеиспускательными органами.

Такая патология провоцирует развитие других отклонений, связанных с локомоторной системой и внутренними органами

Все это относится к врожденной патологии. Однако кроме нее существует и приобретенная дисплазия. Чаще всего она развивается в результате родовой или послеродовой травмы.

В детском возрасте часто обнаруживают миелодисплазию поясницы. Заболевание провоцирует:

- боли в области спины;

- нарушение работы тазобедренных органов;

- плоскостопие;

- трофические нарушения.

При миелодисплазии у новорожденного резко повышается опасность летального исхода.

Нарушения в шейном отделе

При патологии позвонков шеи наблюдаются:

- мигрени;

- деформация наклона шеи.

Спустя конкретный промежуток времени неправильное становление отдела шеи может привести к появлению горба, что значительно уменьшает трудоспособность пациента. Такие изменения вызывают сбои неврологической направленности.

При развитии патологии в области шеи могут возникнуть осложнения

Специалисты имеют и другие способы определения точного диагноза. Однако тех, что перечислены выше, достаточно, чтобы контролировать состояние новорожденного.

Классификация

Дисплазия позвоночника классифицируется на несколько разновидностей. Разделение осуществляется с учетом стадии становления костной ткани, на период которой пришлось развитие заболевания. Среди всех видов, можно выделить патологию:

- костную;

- фиброзную;

- хрящевую.

Фиброзная дисплазия также имеет свои разновидности:

- монолокальная;

- моноссальная;

- дизостоза;

- полиоссальная.

Важно! Монолокальная и моноссальная дисплазия приводит к деформации одного позвонка. Одновременно наблюдаются очаговые и диффузные системные изменения. Заметные нарушения наступают после включения в процесс рядом находящихся позвонков.

Во время полиссальной дисплазии в процесс дегенерации включаются отростки смежных звеньев хребта. В большинстве случаев болезнь обнаруживается в пояснично-крестцовой области. Можно выявить нарушения в структуре седалищной и подвздошной костей. Заболевание может сопровождаться поражением колен, локтей, лопаток, голени и головы. На протяжении длительного времени дисплазия не проявляет себя, находясь в скрытой форме. При искривленном позвоночнике наблюдается асимметричность состояния пациента.

Дизостозы – перечень генетических деформаций скелета, которые связаны с нарушением эктодермальной и мезенхимальной ткани. Появляются серьезные деформации правильной формы черепа, лица и ключиц.

Хрящевые нарушения с учетом локализации делятся на следующие формы:

- физарная;

- метафизарная;

- эпифизарная.

Дисплазия хрящей предполагает нарушение структуры трубчатых костей. Их концы становятся толще, а кортикальная поверхность – тоньше. Во время подобных дисплазий проявляется нервозная компрессия. Хрящевая патология может появиться у ребенка сразу после рождения и сопровождаться прочими болезнями.

Среди часто встречающихся форм дисплазии хрящей можно выделить экзостозную хондродисплазию. Физарный хрящ развивается с избыточной скоростью, что приводит к появлению костного нароста. Кости становятся короче и видоизменяются.

Дисплазия костей бывает различных видов. Также существуют и смежные разновидности. Среди часто встречающихся дисплазий выделяют:

- спондилодисплазия;

- заболевание Педжета;

- мраморная болезнь;

- остеопойкилия;

- синдром Моркио типа А;

- ахондроплазия;

- ломкость костной ткани;

- гипохондроплазия.

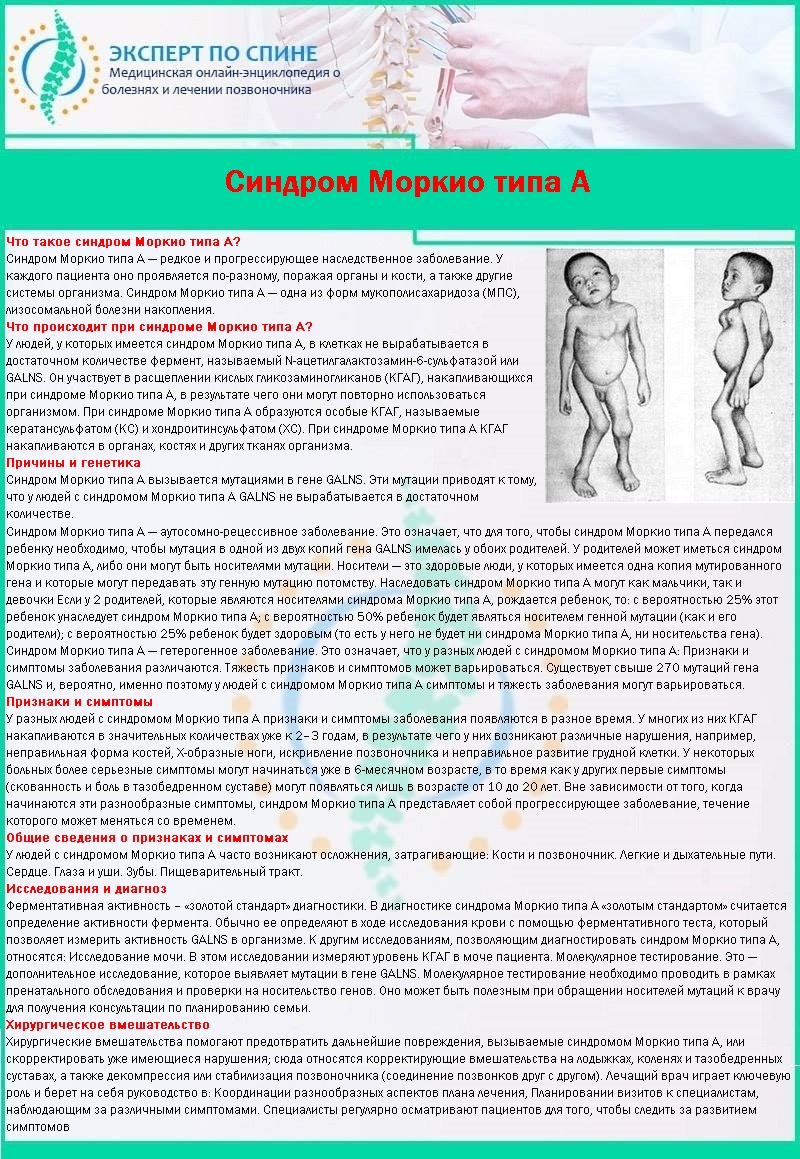

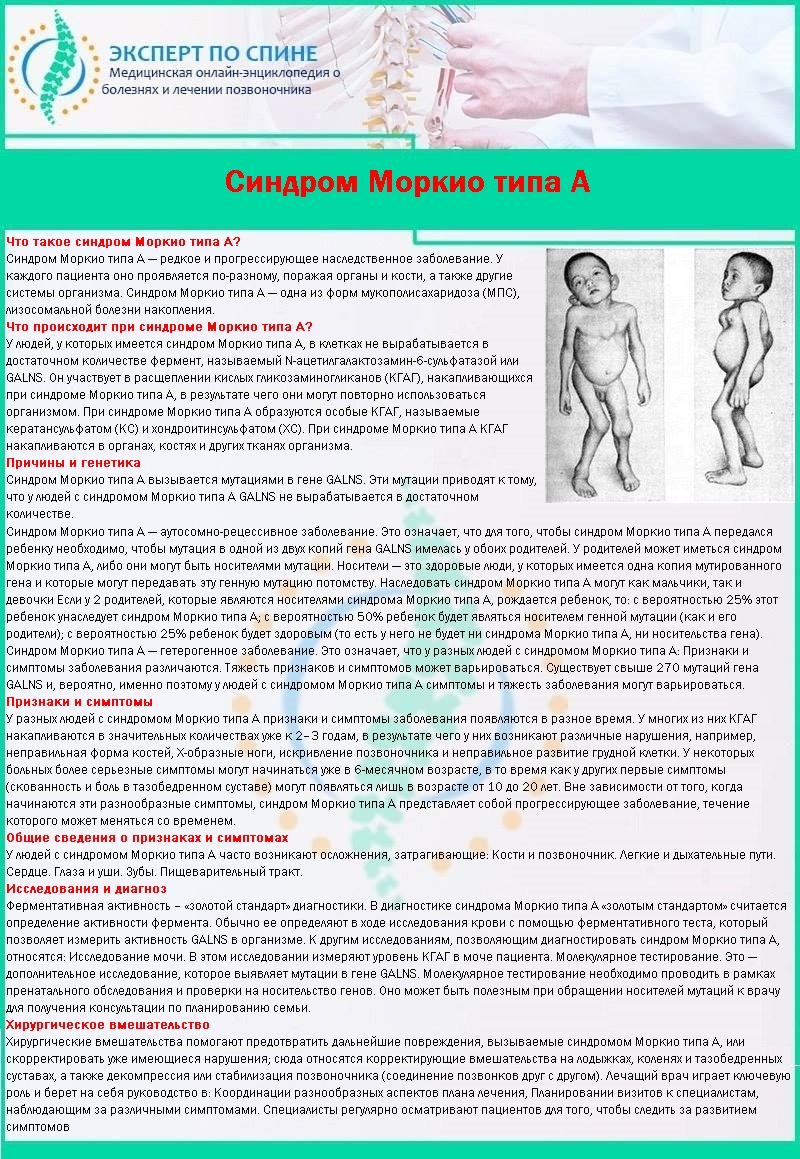

Синдром Моркио типа А

Самый распространенный вид костных дисплазий – заболевание Шейерманна-Мау. Такая патология особенно часто встречается у мальчиков-подростков.

Уже в более зрелом возрасте есть риск появления болезни Педжета. Она заключается в изменении структуры костной ткани скелета и нарастающей костной деформации. Кость может стать толще, искривиться или вовсе поломаться.

Мраморная болезнь сопровождается остеосклерозом, слабостью костей.

Ахондроплазия – болезнь, которая чаще всего передается по наследству. Проявляет себя замедленным ростом костей, что приводит к карликовости.

Гипохондроплазия выражается невысоким ростом, короткими и искривленными нижними конечностями.

Диагностика заболевания

Для диагностирования патологии потребуется использование следующих методик:

- обследование у профильного специалиста;

- гормональные анализы;

- рентген;

- ультразвуковые и цитологические обследования.

Если есть вероятность заболевания шейки матки, прибегают к кольпоскопии, анализам для выявления вируса папилломы.

Кольпоскопия

Лечение дисплазии

Лечение патологии таза, колен и локтей дается весьма сложно и требует особых навыков. Специальных методов лечения не выявлено. При обнаружении заболевания у младенца не требуется особых усилий, чтобы вправить бедра и таз в изначальное положение. Суставы после этого продолжают нормальное развитие, а болезнь больше не дает о себе знать. В целях профилактики можно записаться на плотное пеленание и массаж.

Если патология обнаружена у новорожденного, избавиться от нее будет не слишком сложно

При выявлении дисплазии у ребенка спустя пару месяцев после его появления на свет, стоит прибегнуть к коррекции сдвинутого сустава таза. Предпочтение отдается широкому пеленанию либо особой распорке. Тугое пеленание подразумевает положение ножек в отведенном положении. Этот способ актуален для ребенка до 4х месяцев. Спустя время сустав таза возвращается в исходное положение. Если вовремя поставить правильный диагноз, использовав рентген или томографию, дисплазию можно вылечить. Если заболевание выявлено до полугода, малышу стоит носить универсальное приспособление – стремена Павлика. С его помощью можно укрепить и зафиксировать связки и суставы в нужном положении.

Если положительные сдвиги не наблюдаются, следующим шагом является операция. Хирургическое вмешательство проводится с целью вернуть нормальное положение деформированного участка. Ортопед таким образом устраняет дефекты проблемной области. По завершении операции накладывают гипс, способствующий более быстрому и эффективному восстановлению нарушенной зоны. Дети в возрасте 2х лет подвергаются общей анестезии. На этот случай также предполагается применение гипса после проведения операции. В течение всего реабилитационного периода ребенку стоит носить корсет.

Когда ребенку больше полугода, тугое и широкое пеленание, применение корсета не принесет положительного результата. Такие методы являются уже неэффективными. Ребенок в возрасте больше полугода нуждается в лечении при помощи наложения гипса на конечности согласно методу Тер-Егиазарова. На колени накладывают распорки. Спустя время, когда тонус мышц уменьшен и суставы достигли необходимой степени расправленности, можно переходить к более широким распоркам.

Важно! Если при дисплазии в области поясницы обнаруживают заболевания спинного мозга, к примеру, грыжи спинномозгового отдела, прибегают к оперативному вмешательству. На этот случай используют эндопротезы.

Если положительных изменений в ходе лечения не наступило, врачи могут провести ребенку операцию

Если спондилолистез и спондилолиз является врожденным, часто появляется диспластический сколиоз. Если его развитие имеет начальные стадии, врачи рассматривают консервативные подходы:

- лечебная гимнастика с применением физических упражнений;

- постепенная растяжка позвоночного столба;

- укрепление спинных мышц;

- массаж.

Посещение бассейна также не помешает при диспластическом сколиозе.

При активном прогрессировании болезни больному положено одевать фиксирующий корсет, ходить на массаж, заниматься физическими нагрузками. Не исключено использование электростимуляции.

Патологические нарушения позвоночника провоцируют появление сопутствующих проблем, из-за чего может потребоваться дополнительное лечение препаратами. В этом случае речь идет о комплексном подходе к лечению недуга.

Важно! Дисплазия является серьезной болезнью, некоторые виды которой могут вызвать быструю смерть. И даже не будет играть роль то, прописаны ли пациенту лечебные меры. Вовремя обратившись к специалистам, можно быть более уверенным, что ребенок вернется к прежней здоровой жизни. Но это лишь в том случае, если форма дисплазии поддается терапии.

Заболевание у взрослых

У взрослой категории населения дисплазия диагностируется не так часто, и ее выявление связано исключительно с врожденными дефектами. Если дисплазия не была обнаружена в раннем возрасте, то на протяжении жизни происходят постепенные нарушения пояснично-хрящевой структуры суставов таза. Такая проблема, выявленная в детстве, впоследствии может негативно повлиять на развитие других областей хребта, а также даже локтевого сустава. Заболевание левой области таза наиболее часто диагностируется у мужчин. Развитие проблемы начинается в результате предлежания в период внутриутробного развития.

Такой диагноз располагает неблагоприятной наследственностью, что важно понимать на момент рождения детей. Широкое и тугое пеленание должно происходить в целях профилактики для последующих поколений. Активность, отсутствие вредных привычек, сбалансированный рацион питания, массаж особо потребуются представительницам женского пола, которых в детстве настигло это заболевание, во время вынашивания малыша.