Грыжа головы у новорожденного

Главная —

Заболевания —

Черепно-мозговые грыжи

Черепно-мозговая грыжа – это выпячивание содержимого полости черепа (головной мозг, оболочки мозга) через врожденный дефект костей черепа, развившийся внутриутробно.

Симптомы черепно-мозговые грыжи

- Видимое мягкое выпячивание на голове, лице, в носу.

- Затруднение носового дыхания: ребенок при этом дышит преимущественно ртом.

- Асимметрия глазниц.

- Широкая переносица.

- Истечение прозрачной жидкости (ликвор – цереброспинальная жидкость) из носа.

- Беспокойство ребенка: ребенок отказывается от еды, плохо спит.

Формы

- В зависимости от локализации грыжи выделяют следующие формы.

- Затылочная: грыжа расположена на затылке.

- Грыжа свода черепа:

- межлобная — грыжа расположена на лбу;

- межтеменная — грыжа расположена на темени;

- височная — грыжа расположена в области виска.

- Лобно-этмоидальная: грыжа расположена на лице, в носу, в глазницах.

- Базальная: грыжа расположена на основании черепа (его нижней части).

- В зависимости от состава грыжи выделяют следующие ее формы:

- менингоцеле — в грыжевом мешке (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга) расположены только оболочки мозга;

- энцефалоцеле — в грыжевом мешке расположено только вещество мозга;

- менингоцистоэнцефалоцеле — в грыжевом мешке расположены оболочки и вещество мозга, а также часть желудочковой системы мозга.

Причины

- Точные причины образования черепно-мозговых грыж не установлены.

- В основе заболевания лежит нарушение формирования тканей головного мозга внутриутробно. Факторы, которые приводят к этому, четко не выявлены.

- Предполагается влияние вредных факторов на организм беременной женщины:

- употребление наркотиков, алкоголя;

- курение;

- злоупотребление лекарственными средствами;

- частые простудные заболевания;

- инфекционные болезни во время беременности: токсоплазмоз, краснуха.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания (опрос родителей):

- как протекала беременность этим ребенком (были ли какие-либо инфекционные заболевания у беременной, особенно в первый триместр, принимала ли она лекарственные препараты, наркотики, алкоголь, курила ли);

- были ли в семье случаи подобного порока развития.

- Неврологический осмотр: оценка наличия опухолевидного мягкого образования на голове или лице, состояние мышечного тонуса (может быть как повышенным, так и сниженным), движений глазных яблок (может наблюдаться косоглазие, ограничение подвижности глазных яблок).

- Осмотр детским отоларингологом: осмотр полости носа, поиск грыжи в носу, оценка наличия истечения ликвора (цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ головного мозга) из носа.

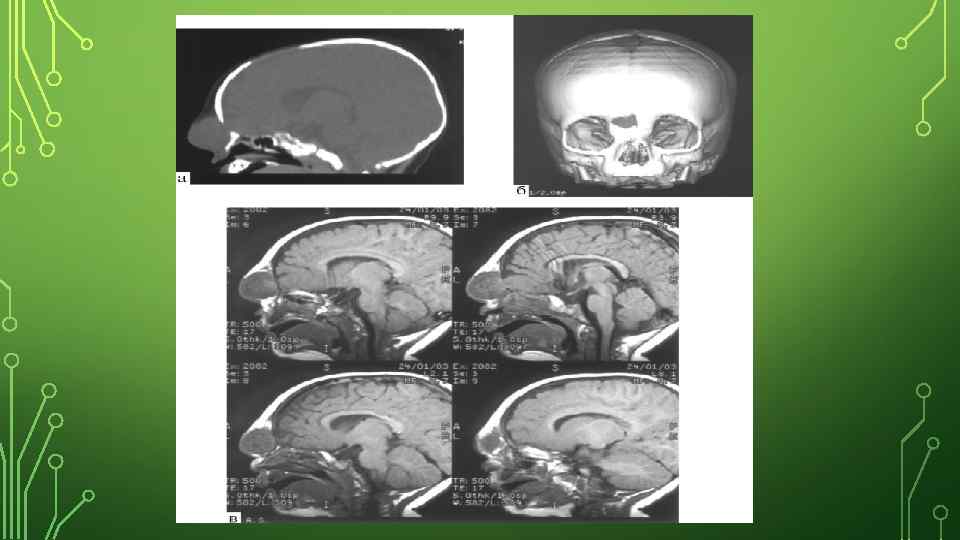

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяют послойно изучить строение головного мозга, оценить содержимое грыжевого мешка (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга), размеры дефекта костей черепа.

- Возможна также консультация детского невролога, нейрохирурга.

Лечение черепно-мозговые грыжи

- Лечение только хирургическое: иссечение грыжевого мешка (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга), его содержимого (по возможности сохраняя мозговую ткань) и закрытие костного дефекта черепа.

Осложнения и последствия

- Неврологический дефект остается на всю жизнь: слабость (до полного отсутствия силы и обездвиженности) в мышцах, косоглазие, отсутствие речи, нарушение мышечного тонуса и т.п.

- Умственная неполноценность: нарушение формирования интеллекта, выражающееся в неспособности к чтению, письму, выполнению какого-либо труда (умственного и физического).

- Риск летального исхода от обездвиженности и присоединения вторичных инфекций (пневмония, пиелонефрит и др.).

Профилактика черепно-мозговые грыжи

Профилактика возможна только со стороны беременной женщины:

- отказ от алкоголя, курения, употребления наркотиков;

- ограничение применения лекарственных препаратов либо применение их только по назначению врача в минимально необходимых дозировках;

- ведение здорового образа жизни (регулярные прогулки не менее 2-х часов, занятия лечебной гимнастикой, соблюдение режима дня и ночи (ночной сон не менее 8-ми часов));

- соблюдения режима питания и рациона (регулярное питание не менее 2-х раз в день, включение в рацион продуктов, богатых витаминами (фрукты, овощи));

- своевременное обращение к врачу при возникновении проблем со здоровьем;

- регулярное посещение акушера-гинеколога (1 раз в месяц в 1-м триместре, 1 раз в 2-3 недели во 2-м триместре и 1 раз в 7-10 дней в 3-м триместре);

- своевременная постановка на учет беременной в женской консультации (до 12 недели беременности).

- Авторы

М.С.Гринберг – Нейрохирургия, 2010 г.

H. Richard Winn et al. (eds.) — Youmans Neurological Surgery (6th ed., Vol. 1-4) – 2011 г.

Essentials of Neurosurgery (by M. B. Allen, R. H. Miller), 1994 г.

Что делать при черепно-мозговые грыжей?

Источник

ГРЫЖИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ.

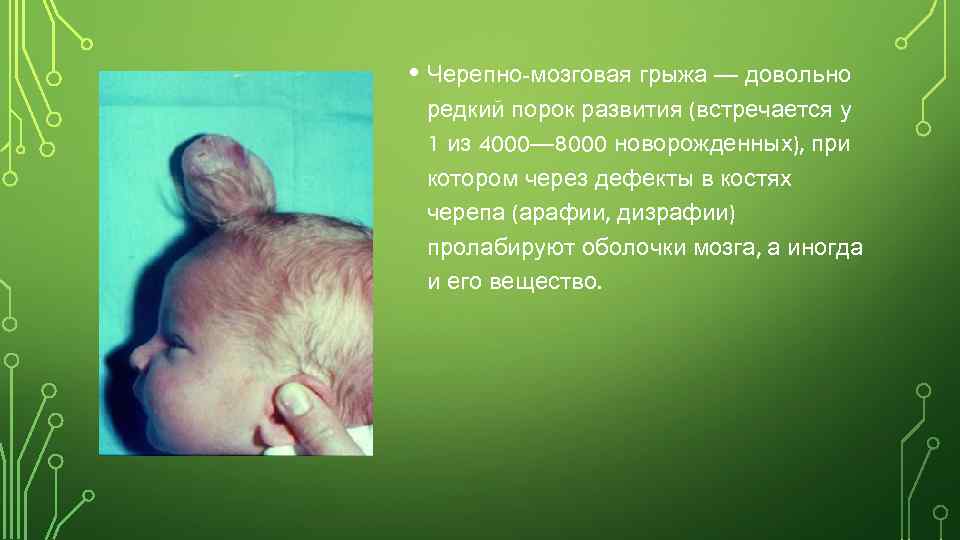

• Черепно-мозговая грыжа — довольно редкий порок развития (встречается у 1 из 4000— 8000 новорожденных), при котором через дефекты в костях черепа (арафии, дизрафии) пролабируют оболочки мозга, а иногда и его вещество.

ЭТИОЛОГИЯ. • Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходят закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку. Среди причин, вызывающих черепномозговые грыжи, отмечают инфекционные и другие заболевания матери во время беременности. Большое значение придают наследственности.

КЛАССИФИКАЦИЯ. • Передние или сагитальные (орбитоназальные и фронтальные) 84, 6%

КЛАССИФИКАЦИЯ. • Задние (окципитальные) 10, 6%

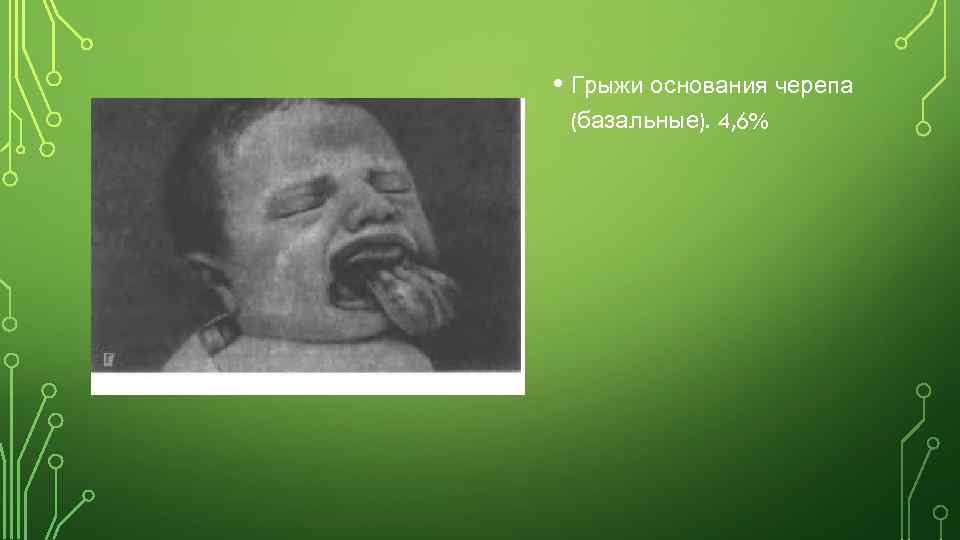

• Грыжи основания черепа (базальные). 4, 6%

• Преимущественно встречаются передние грыжи, локализующиеся в местах эмбриональных щелей — у корня носа, у внутреннего края глазницы. Задние мозговые грыжи располагаются в области затылочного отверстия (выше или ниже его). При наиболее редких базилярных (базальных) грыжах дефект локализуется в области передней или средней черепной ямки, грыжевое содержимое выступает в полость носа или ротовую полость.

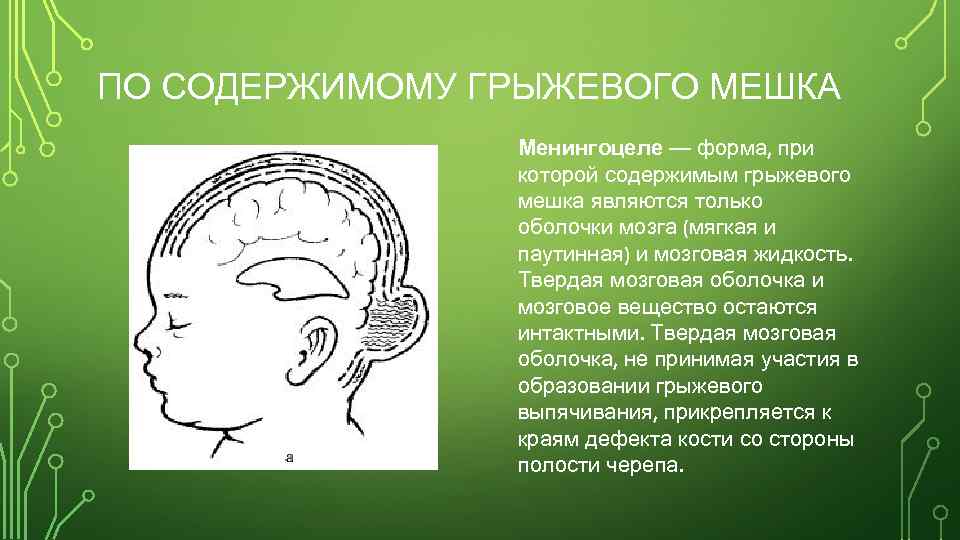

ПО СОДЕРЖИМОМУ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА Менингоцеле — форма, при которой содержимым грыжевого мешка являются только оболочки мозга (мягкая и паутинная) и мозговая жидкость. Твердая мозговая оболочка и мозговое вещество остаются интактными. Твердая мозговая оболочка, не принимая участия в образовании грыжевого выпячивания, прикрепляется к краям дефекта кости со стороны полости черепа.

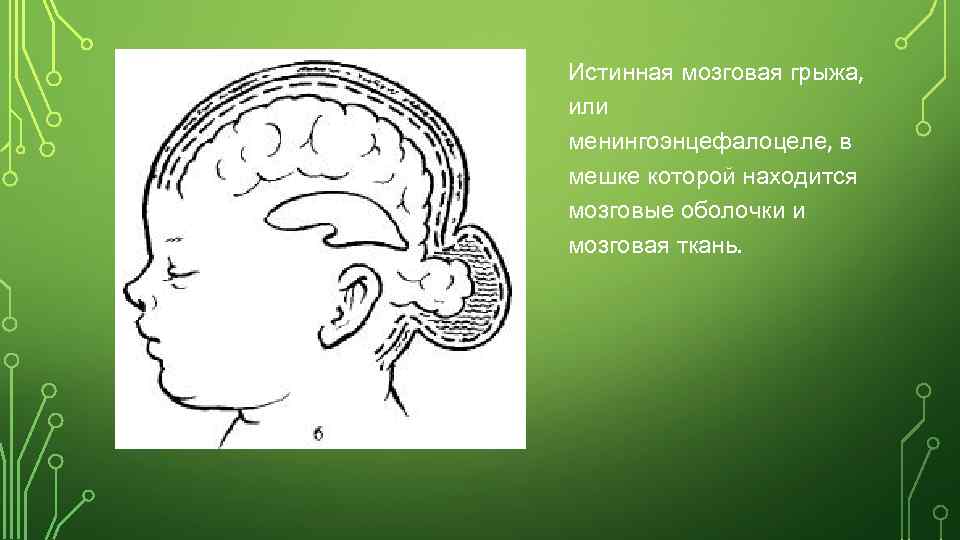

Истинная мозговая грыжа, или менингоэнцефалоцеле, в мешке которой находится мозговые оболочки и мозговая ткань.

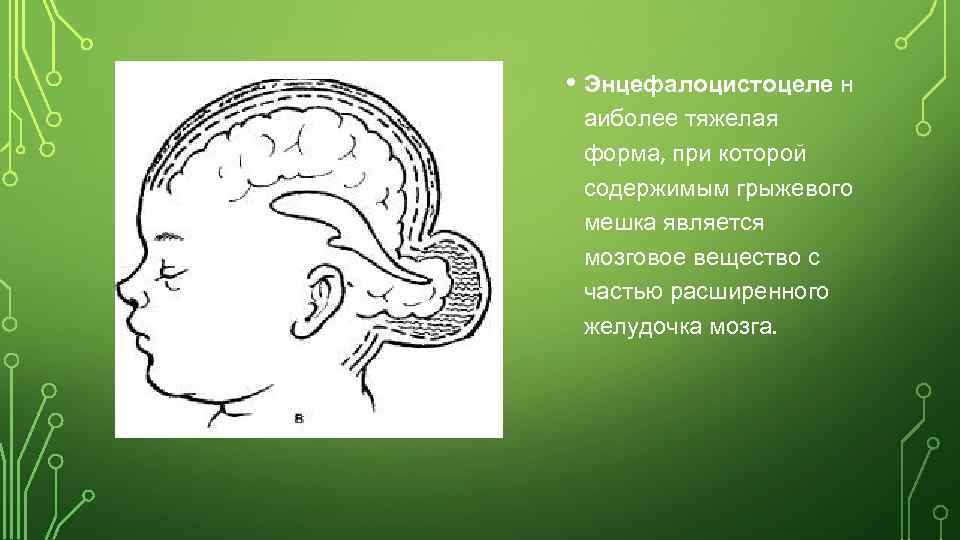

• Энцефалоцистоцеле н аиболее тяжелая форма, при которой содержимым грыжевого мешка является мозговое вещество с частью расширенного желудочка мозга.

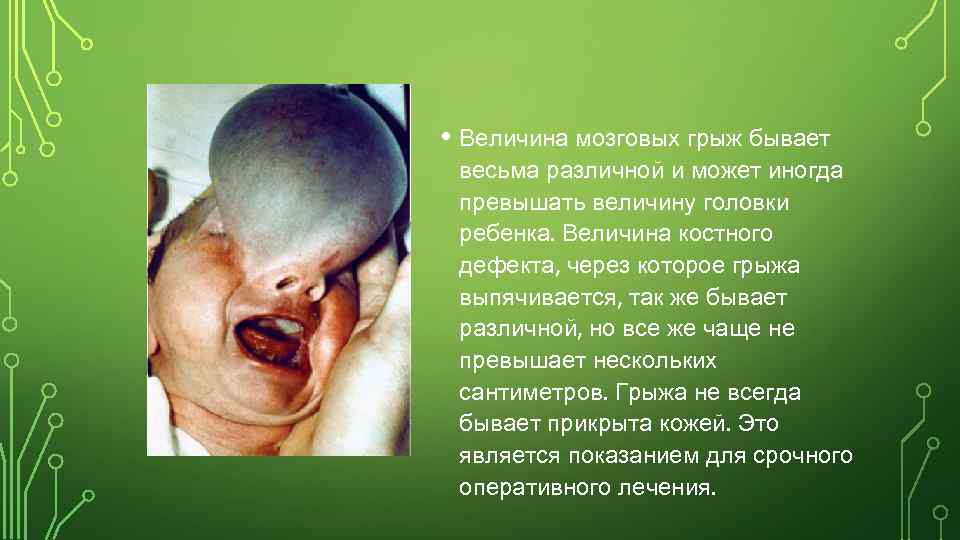

• Величина мозговых грыж бывает весьма различной и может иногда превышать величину головки ребенка. Величина костного дефекта, через которое грыжа выпячивается, так же бывает различной, но все же чаще не превышает нескольких сантиметров. Грыжа не всегда бывает прикрыта кожей. Это является показанием для срочного оперативного лечения.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. • . При осмотре ребенка определяется опухолевидное образование, располагающееся чаще в области переносицы, у внутреннего угла глаза или реже в затылочной области. Кожа над опухолью не изменена, пальпация безболезненна. При передних грыжах обращает на себя внимание истинный гипертелоризм. Консистенция грыжевого выпячивания мягкоэластичная, иногда определяется флюктуация. При беспокойстве ребенка образование становится более напряженным, иногда удается определить флюктуацию, что свидетельствует о сообщении с полостью черепа. Значительно реже определяются края костного дефекта черепа.

• При передних черепно-мозговых грыжах на первый план выступают деформации лицевого скелета, уплощение переносицы, широко расставленные глаза, косоглазие. Задние мозговые грыжи, при которых головной мозг страдает сильнее, часто сопровождаются микроцефалией и умственной отсталостью. • Симптомы нарушения центральной нервной системы могут отсутствовать, но если они нерезко выражены, особенно у новорожденных, их трудно выявить. В более старшем возрасте у детей обнаруживают поражения черепных нервов, асимметрию сухожильных рефлексов, патологические рефлексы; иногда наблюдаются парезы конечностей, эпилептические припадки. • Дети с менингоцеле развиваются сравнительно нормально как физически, так и интеллектуально, в то время как при ис-тинной мозговой грыже появляются выраженные нарушения со стороны центральной нервной системы.

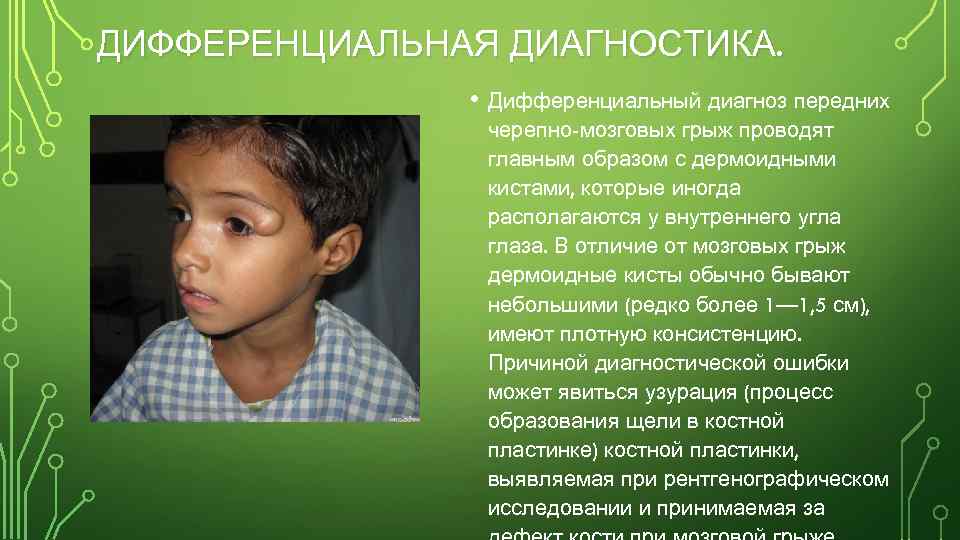

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. • Дифференциальный диагноз передних черепно-мозговых грыж проводят главным образом с дермоидными кистами, которые иногда располагаются у внутреннего угла глаза. В отличие от мозговых грыж дермоидные кисты обычно бывают небольшими (редко более 1— 1, 5 см), имеют плотную консистенцию. Причиной диагностической ошибки может явиться узурация (процесс образования щели в костной пластинке) костной пластинки, выявляемая при рентгенографическом исследовании и принимаемая за

• Реже черепно-мозговую грыжу приходится дифференцировать от липомы, гемангиомы и лимфангиомы. При опухолевидных образованиях мягких тканей никогда не определяются костный дефект и пульсация, характерные для черепно-мозговой грыжи.

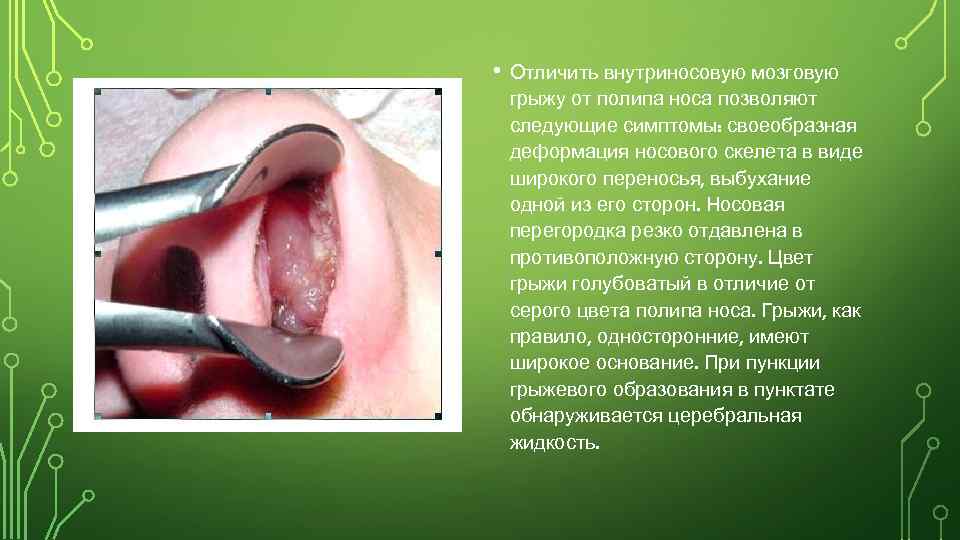

• Отличить внутриносовую мозговую грыжу от полипа носа позволяют следующие симптомы: своеобразная деформация носового скелета в виде широкого переносья, выбухание одной из его сторон. Носовая перегородка резко отдавлена в противоположную сторону. Цвет грыжи голубоватый в отличие от серого цвета полипа носа. Грыжи, как правило, односторонние, имеют широкое основание. При пункции грыжевого образования в пунктате обнаруживается церебральная жидкость.

ДИАГНОСТИКА • Анализ жалоб и анамнеза заболевания (опрос родителей): • как протекала беременность этим ребенком (были ли какие-либо инфекционные заболевания у беременной, особенно в первый триместр, принимала ли она лекарственные препараты, наркотики, алкоголь, курила ли); • были ли в семье случаи подобного порока развития. • Неврологический осмотр: оценка наличия опухолевидного мягкого образования на голове или лице, состояние мышечного тонуса (может быть как повышенным, так и сниженным), движений глазных яблок (может наблюдаться косоглазие, ограничение подвижности глазных яблок). • Осмотр детским отоларингологом: осмотр полости носа, поиск грыжи в носу, оценка наличия истечения ликвора (цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ головного мозга) из носа. • КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяют послойно изучить строение головного мозга, оценить содержимое грыжевого мешка (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга), размеры дефекта костей черепа.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ. • Если нет срочных жизненных показаний (как например при быстром росте припухлости и опасности разрыва истонченных тканей оперировать необходимо в первые дни после рождения) , то грыжу у детей выгоднее оперировать в возрасте не ранее 5 -6 (2 -3) лет. . Нередко к хирургическому вмешательству прибегают у взрослых, когда больные решаются на операцию с косметической целью. При сочетании грыжи с водянкой головного мозга вначале излечивают водянку и лишь после этого оперируют грыжу. Поступать наоборот недопустимо, так как после закрытия дефекта и закрытия грыжевого мешка водянка иногда может прогрессировать или появляются резкие головные боли. Плеоцитоз в ликворе и наличие оболочечных симптомов является противопоказанием для любого метода оперативного вмешательства.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА СПОСОБА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПЕРЕДНИХ МОЗГОВЫХ ГРЫЖАХ: • экстракраниальный (внечерепной) — заключается в удалении грыжевого мешка и закрытии дефекта кости без вскрытия полости черепа. Его применяют при отшнуровавшихся грыжах и небольших дефектах кости у детей в возрасте до 1 года.

• В 1881 г. Н. В. Склифосовский впервые предпринял экстракраниальное иссечение мозговой грыжи, за- кончившееся выздоровлением. С этого времени хирургическая мысль пошла по пути радикального оперирования врожденных мозговых грыж.

• В зависимости от величины грыжи и состояния кожных покровов над ней производят линейный, овальный или окаймляющий разрез с удалением излишних участков кожи. После этого отсепаровывают грыжевой мешок, выделяют его вплоть до на- ружного костного отверстия и после прошивания и перевязывания шейки прочной лигатурой отсекают. Небольшой костный дефект закрывают путем послойного ушивания над ним мягких тканей. При диаметре наружного отверстия грыжевого канала более 1 см его закрывают либо костным лоскутом, выкраиваемым из наружной пластинки костей черепа, либо путем введения в костный грыжевой канал соответствую- щей величины штифта из органического стекла, после чего послойно зашивают мягкие ткани.

• Однако частые неудачи при этой операции привели к тому, что в последние десятилетия внечерепной способ стал применяться лишь при небольших грыжах с маленьким костным дефектом при условии полного отшнурования грыжевого мешка от ликворных пространств го- ловного мозга. В случаях сообщения грыжевого мешка с ликворными пространствами при экстракраниальном подходе создается опасность инфицирования полости черепа с развитием ликворных свищей и менингита.

• Интракраниальный способ — закрытие внутреннего отверстия костного дефекта с подходом к нему из полости черепа — применяют у детей старше 1 года. Операцию производят в два этапа: первый этап — интракраниальная пластика дефекта костей черепа, второй — удаление грыжевого мешка и пластика носа (выполняют через 3— 6 месяцев). Метод впервые предложен П. А. Герценом (1926).

• Кожный разрез в виде дуги проводят по границе волосистой части лба и обоих висков. Большой кожно-апоневротический лоскут отворачивают кпереди в сторону носа. Надкостницу рассекают по краю костного разреза , затем по стреловидному шву и параллельно верхнему краю орбит с обеих сторон.

• Фрезевые отверстия накладывают по линии разреза надкостницы с таким расчетом, чтобы после пропила кости образовалось два костных лоскута, каждый из которых мог бы на ножке из височной мышцы мог быть отвернут в сторону ( в виде двух створок). Передний пропил должен быть расположен как можно ближе к краю орбиты, что бы можно было легче подойти к шейке грыжевого мешка. Срединный пропил кости лучше проводить, чуть отступя от срединной линии, чтобы не повредить сагитальный синус. Повреждений лобных пазух остерегаться не следует, так как при передних грыжах они рудиментарны, либо вовсе отсутствуют.

• После обнажения твердой мозговой оболочки, последнюю широким шпателем или распатором постепенно отделяют от кости, оттесняя обе лобных доли кзади. Шаг за шагом таким способом подходят к шейке грыжевого мешка и начинают отделять ее от внутреннего отверстия костного грыжевого канала при помощи изогнутого распатора. Оттеснение лобных долей и выделение шейки грыжевого мешка проходит легче, если предварительно эвакуировать 20 -30 мл ликвора люмбальным или вентрикулярным путем. • Производить отделение шейки нужно осторожно, что бы не повредить твердую мозговую оболочку, которая очень тонка и может быть припаяна к кости.

• После выделения шейки грыжевого мешка ТМО в области этой шейки осторожно рассекают циркулярным разрезом, отступя на 2 -3 см от костного деффекта, а затем отсекают. • ТМО со стороны лобной доли тщательно зашивают узловыми швом. Затем приступают к закрытию грыжевого костного отверстия со стороны полости черепа. Исполюзуют костную пластину выкраеваемую из лобной кости, либо пластика из органического стекла.

• Через месяц или позже проводят второй этап операции с целью удаления отсеченного при первом этапе грыжевого мешка с его содержимым ( как при внечерепном способе). Иногда второй этап оказывается излишним так как грыжевой мешок и его содержимое с течением времени атрофируется , рубцуется и западает.

Источник

Описание

В современной нейрохирургии

имеется такой порок развития, как черепно-мозговая грыжа, которая преобладает у

одного новорожденного из 8000. Проблема по медицинским нормам достаточно

редкая, однако при диагностировании требует незамедлительного лечения.

Итак, данное заболевание является

врожденным, причем окончательно его излечить не предоставляется такой

возможности. Если говорить о его патогенезе, то стоит отметить, что оболочки

мозга лабируют сквозь структурные дефекты в костях черепа, также

распространяясь и на серое вещество. Данный патологический процесс стремительно

прогрессирует еще в утробном периоде на раннем сроке беременности, а ребенок

рождается больным, о чем свидетельствует уже второй скрининг.

Этиология черепно-мозговой грыжи

также определяется пороками внутриутробного развития, связанного с нарушением

формирования черепа и мозга в первые 12 недель беременности. Именно в этом

временном интервале происходит закладка мозговой пластинки с дальнейшим ее замыканием

в мозговую трубку. Предшествуют этому аномальному явлению инфекционные и

вирусные заболевания, который подвержен организм будущей мамочки. Однако также

не стоит исключать и генетическую предрасположенность, ведь характерная

аномалия, преобладающая у кровных родственников, часто распространяется и на

будущее потомство.

Все черепно-мозговые грыжи

условно классифицируют на задние и передние, сагиттальные и базилярные, однако

поговорить подробнее стоит именно о задней черепно-мозговой грыже. Как правило,

очаг патологии в данной клинической картине сосредоточен в зоне затылочного

отверстия, но иногда немного выше или ниже него.

Не заметить данную патологию

просто невозможно, поскольку наблюдается определенная деформация черепной

коробки, которая заметно снижает жизнеспособность юного пациента. Однако в

любом случае черепно-мозговая грыжа требует немедленной диагностики и срочных

терапевтических мер, хотя добиться окончательного выздоровления все же не

получится.

Симптомы

Данное врожденное заболевание

имеет внешнюю и внутреннюю симптоматику, которая позволяет без подробной

диагностики точно поставить диагноз. Так, форма и величина задней

черепно-мозговой грыжи заметно отличается в отдельных клинических картинах, чем

и обусловлена различие признаков этого недуга.

Основной симптом – это опухолевое

новообразование в зоне затылка, которое заметно деформирует голову и черепную

коробку. Кожа над такой опухолью имеет несколько измененную структуру, а

отличается шершавостью, грубостью и жесткостью. Однако на ней все же

преобладает пусть и незначительный, но волосяной покров.

При пальпации шишка на затылке не

вызывает острых болезненных ощущений, но пугает своей инородностью. Она плотная

и неподвижная, причем создает определенный визуальный дефект и дискомфорт пациенту.

Так что во что бы то ни стало от нее следует избавляться. Однако есть и другие

признаки задней черепно-мозговой грыжи.

Отчетливо наблюдается аномальное

увеличение расстояния между глазными яблоками пациента, а также присутствует симптом

флюктуации в зоне непосредственного выпячивания. В отличии от передних грыж,

появление задних вовсе не сопровождается внешними уродствами, однако в таких

клинических картинах часто прогрессирует физическая и умственная отсталость,

слабоумие.

Отличительной особенностью

является и тот факт, что с ростом пациента патогенное образование головы

увеличивается в своих размерах, при этом приобретает уже более выраженные

симптомы. Например, имеет место присутствие патологических рефлексов, поражение

отдельных пар нервов черепной коробки, аномальные подергивания конечностей, а

также приступы эпилепсии и парезы. На данном этапе пациент уже знает о своем

диагнозе, а усугубление клинической картины только напоминает об отсутствии

своевременного лечения.

Диагностика

Уже на первом осмотре у

грамотного специалиста можно получить окончательный диагноз, поскольку

присутствующая проблема просто на лицо. Однако врач изучает патогенез

заболевания, а для этого спрашивает пациента обо всех присутствующих жалобах и

симптомах, а после направляет на подробную диагностику.

Основной метод клинического

обследования – выполнение рентгеновского снимка, который предоставляет

особенности патологии, размеры грыжи, а также потенциальную угрозу жизни и

здоровью. Кроме того, определить суть заболевания позволяет и компьютерная

томография, которая также считается одной из основных методик диагностики.

УЗИ

структур головного мозга определяет суть аномалии, в

частности ее геометрическую форму, размера и область преобладания в черепной

коробке.

После

получения подробной клинической картины врач может подобрать правильное

лечение, ну а в присутствующем диагнозе и сомнений не возникает.

Профилактика

Говорить о профилактических

мероприятиях в данной клинической картине весьма проблематично, поскольку

задняя черепно-мозговая грыжа является врожденным заболеванием. Именно поэтому

здоровье ребенка зависит от его матери в период беременности.

Итак, будущая мамочка должна

отказаться от всех вредных для здоровья соблазнов, а также в период

планирования беременности пройти положенную вакцинацию. Таким образом, ей

удастся защитить организм от патогенного воздействия вирусов и инфекций. Также

положено укреплять иммунитет.

Как правило, присутствующая

патология плода видна на плановом скрининге во втором триместре, о чем врач УЗИ

сообщает беременной женщине.

Лечение

Как правило, данное заболевание

лечится хирургическим путем, однако желательно провести операцию в возрасте 1 –

3 лет. Однако в тех клинических картинах, где задняя черепно-мозговая грыжа

стремительно увеличивается в размерах, показаны хирургические манипуляции в

любом возрасте, но строго по показаниям.

В современной нейрохирургии

имеется два метода оперативного лечения: экстра-и интракраниальный. В первом

случае происходит окончательное удаление грыжевого мешка, и устранение дефекта

кости без трепанации черепной коробки. Такая операция уместна на ранней стадии

диагностирования черепно-мозговой грыжи, когда имеет место небольшая грыжевая

коробка и незначительные дефекты костей. Желательно, чтобы возраст пациента не

превышал одного года.

А вот интракраниальный способ уместен

для пациентов старше одного года жизни, а характерную операцию проводят в один

этап в отличие от передней черепно-мозговой грыжи. Так, показана исключительно интракраниальная

пластика дефекта костей черепной коробки. В целом, клинический исход позволяет

пациенту вернуться к нормальной жизни.

Однако такие хирургические

манипуляции часто влекут за собой осложнения, представленные ликвореей и

стремительным прогрессированием такого неизлечимого диагноза, как гидроцефалия.

Чтобы избежать усугубления присутствующей клинической картины, требуется

предварительно провести дегидратационную терапию и люмбальные пункции, однако

опять-таки строго по медицинским показаниям.

Источник