Грыжа межпозвоночного диска книги

Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.

К читателям

Лечение межпозвоночной грыжи диска – одна из трудноразрешимых задач современной медицины. Применение противовоспалительной терапии и обезболивающих препаратов дает лишь временное облегчение, а оперативное вмешательство рискованно и не убережет от рецидива. Существующие безоперационные методы лечения требуют участия опытного специалиста, найти которого не просто.

Судите сами. Методика кинезитерапии, разработанная доктором Бубновским, помогает успешно справляться с заболеваниями позвоночника (межпозвоночная грыжа диска, остеохондроз, сколиоз, кифоз). Однако применение авторского метода предполагает использование специально разработанных тренажеров, что затрудняет применение методики в домашних условиях.

Мануальная терапия принесет облегчение и избавит от болезни, но только в руках опытного профессионала, терапевта-мануальщика. Если с доктором не повезло – станет еще хуже. Но как правильно выбрать мануального терапевта?

Куда ни посмотри – нигде нет гарантии, что удастся победить грыжу позвоночника. Но безвыходных положений не бывает. Ответам на вопрос «что делать?» и «как быть?» посвящена книга «Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика». Вам не придется делать операцию, платить деньги за тренировки и ездить в другой конец города на занятия. Грыжу и другие заболевания позвоночника можно одолеть в домашних условиях, где и родные стены помогают.

Глава 1. Строение позвоночника и его функции

Позвоночник состоит из нескольких отделов (рис. 1). В шейном отделе насчитывается 7 позвонков (в медицине их принято обозначать СI–СVII), в грудном – 12 (TI–TXII), в поясничном – 5 (LI–LV), в крестцовом – 5 позвонков (SI–SV), сросшихся воедино. Кроме того, от 3 до 5 маленьких позвонков также есть в копчике.

Строение позвоночного столба позволяет ему осуществлять следующие движения:

– сгибание и разгибание (общая амплитуда – 170–245°);

– наклоны вправо и влево (общий размах – 165°);

– повороты вправо и влево (около 120°).

Такое двигательное разнообразие объясняется простотой строения позвоночника. Вне зависимости от того, какому отделу принадлежит позвонок, все они имеют общее строение и состоят из тела, дуги и отростков.

Рис. 1. Позвоночный столб

Строение позвонка

Тело позвонка (рис. 2) напоминает по своему строению уплощенный цилиндр и образовано из довольно мягкого (по сравнению с другими частями позвонка) губчатого вещества. Именно тела позвонков вместе с межпозвоночными дисками составляют позвоночный столб, несущий основную осевую нагрузку. Тело каждого позвонка имеет свои особенности. Чем ниже находится позвонок, тем крупнее его тело, поскольку осевая нагрузка на позвоночный столб увеличивается сверху вниз.

Рис. 2. Позвонок

Дуга прикрепляется к телу позвонка сзади двумя ножками, тем самым образуя позвоночное отверстие. Из совокупности позвоночных отверстий образуется позвоночный канал, который защищает от внешних повреждений находящийся в нем спинной мозг. На дуге находятся приспособления для движения позвонков – отростки.

Остистый отросток отходит от дуги назад. По бокам справа и слева находятся 2 поперечных отростка. Вверх и вниз от дуги отходят по 2 суставных отростка. В общей сложности от дуги каждого позвонка отходят по 7 отростков.

Два позвонка, соединенные между собой двумя межпозвоночными суставами и межпозвоночным диском, строение которого будет описано далее, и защищающие участок спинного мозга, в медицине названы позвоночным сегментом (рис. 3), всего их 31 (по количеству сегментов спинного мозга).

Рис. 3. Позвоночный двигательный сегмент

В постоянном движении участвуют лишь 24 сегмента, так как в позвоночном столбе насчитывается, 23 межпозвоночных диска (их нет между 1-м и 2-м позвонками шейного отдела, которые образуют шаровидный сустав; кроме того, 5 позвонков сращены вместе и образуют крестец). Поэтому вместе с головой и костями таза в движении позвоночного столба участвуют 24 позвоночных двигательных сегмента, называемых сокращенно ПДС.

Как обеспечивается движение позвоночного столба? Мышечными усилиями силового каркаса, в который заключен позвоночник. В движении участвуют группы мышц спины и живота.

Мышцы спины делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные мышцы спины, естественно, находятся сверху. К ним относятся широчайшая мышца спины, трапецевидная мышца, ромбовидная мышца, мышца, поднимающая лопатку, и задние верхние и нижние зубчатые мышцы. Все они участвуют в движении плечевого пояса и, в незначительной степени, помогают нам выпрямляться.

Мышцы живота работают при наклоне позвоночного столба вперед и поворотах вправо и влево (последнее главным образом касается нижнегрудного и поясничного отделов).

Под поверхностными находятся глубокие мышцы спины – основные «выпрямители», которые состоят из двух трактов: латерального (бокового) и медиального (срединного).

Эти тракты формируются из мышц, разных по размеру. Одни мышцы длинные: они перекидываются через весь позвоночный столб, прикрепляясь к крестцу и затылочным буграм черепа. Другие мышцы короче, их протяженность равна 5–6 позвонкам. Третьи мышцы перекидываются через 3–4 позвонка. И наконец, мышцы самого глубокого слоя, они прикрепляются к отросткам смежных позвонков, которые вращают позвонки относительно друг друга и наклоняют их вправо и влево. Мышцы последнего вида ярко выражены только в наиболее подвижных отделах позвоночника – шейном и поясничном.

Следует сказать, что в организме человека насчитывается более 457 мышц. Их основные характеристики – это сила и выносливость.

Известно, что чем длиннее мышца, тем она выносливее. Она сокращается медленнее, но способна работать дольше. Чем короче мышца, тем она сильнее, тем резче ее движения, но тем быстрее она устает. Не случайно крупные люди двигаются медленнее, а миниатюрные быстрее.

Если это важнейшее наблюдение перенести на мышцы спины, то самыми маленькими, а значит самыми сильными и выносливыми, окажутся мышцы, натянутые между соседними позвонками, которые вращают позвонки и наклоняют их вправо и влево.

Строение межпозвоночного диска

Межпозвоночный диск – сложное анатомическое образование, напоминающее по форме диск и находящееся между позвонками. Межпозвоночный диск (рис. 4) обеспечивает подвижность позвоночника, его эластичность, упругость, способность выдерживать большие нагрузки, он играет ведущую роль в биомеханике движения позвоночного столба.

Рис. 4. Межпозвоночный диск

Диск состоит из пульпозного ядра, напоминающего по форме двояковыпуклое зерно чечевицы, которое находится в центре диска. Нормальный объем ядра составляет от 1 до 1,5 см3.

Ядро заполнено студенистым веществом, состоящим из гликозамингликанов, которым принадлежит основная роль в поддержании внутридискового давления. Благодаря их свойству быстро забирать и отдавать воду, пульпозное ядро способно увеличивать свой объем в 2 раза.

Когда давление на позвоночный столб возрастает (например, при поднятии тяжестей), молекулы гликозамингликанов забирают воду. Ядро диска становится упругим и компенсирует нагрузку на позвоночник.

Вода забирается до тех пор, пока не уравновесится давление на диск. Когда же нагрузка на позвоночник снижается, идет обратный процесс. Гликозамингликаны отдают воду, упругость ядра уменьшается и наступает динамическое равновесие. В этом и заключается основная функция межпозвоночного диска – амортизирующая.

Ядро имеет капсулу из небольшого количества хрящевых клеток и коллагеновых волокон, придающих ему эластичность, и окружено фиброзным кольцом, которое образовано плотными соединительными пучками. Спереди и с боков фиброзное кольцо жестко срастается со смежными позвонками.

Сверху и снизу пульпозное ядро с фиброзным кольцом покрыто гиалиновой пластинкой, участвующей в транспортировке воды и питательных веществ к пульпозному ядру и выведении продуктов обмена. Гиалиновая пластинка очень плотно прилегает к замыкательным пластинкам, которые жестко срастаются с телами смежных позвонков, защищая их губчатое вещество от чрезмерных нагрузок.

Известно, что пока наш организм растет (до 20–25 лет), межпозвоночный диск имеет сосудистую сеть, то есть питается через сосуды, которые проходят через тела позвонков, а после остановки роста запустевают (облитерируются). Что же происходит с диском в этот период?

Получение необходимых диску взрослого человека веществ происходит путем пропитывания из смежных позвонков через замыкательные и гиалиновые пластинки. Межпозвоночный диск несколько шире смежных позвонков, поэтому боковые и передние отделы его слегка выступают за пределы костной ткани.

Общая высота всех межпозвоночных дисков у новорожденного составляет 50% от высоты позвоночного столба. Вот почему новорожденные очень гибкие. По мере роста человека высота дисков уменьшается. У взрослого она составляет уже только 25% от высоты позвоночного столба. Толщина межпозвоночного диска зависит от уровня его расположения и подвижности соответствующего отдела позвоночника.

В наименее подвижном грудном отделе толщина дисков составляет 3–4 мм, в шейном отделе, обладающем бóльшей подвижностью, – 5–6, в поясничном отделе толщина дисков доходит до 10–12 мм, поскольку на этот отдел приходится максимальная нагрузка по оси.

Межпозвоночный диск выполняет важнейшие функции:

– плотно соединяет позвонки между собой;

– обеспечивает подвижность позвоночного столба;

– работает как амортизатор.

Рассмотрим эти функции более подробно.

Соединение позвонков

За счет плавного перехода фиброзного кольца в гиалиновые пластинки (а они, в свою очередь, переходят в замыкательные пластинки), которые плотно сращены с телами позвонков, сами позвонки и диски соединены между собой очень жестко и плотно.

В месте соединения диска с телом позвонка нет движения, а значит, нет и трения. Поэтому диски никогда не стираются и, более того, никогда не выскакивают (если, конечно, мы говорим об остеохондрозе, а не о последствиях травмы).

Источник

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

Алексей Садов

Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика

Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.

К читателям

Лечение межпозвоночной грыжи диска – одна из трудноразрешимых задач современной медицины. Применение противовоспалительной терапии и обезболивающих препаратов дает лишь временное облегчение, а оперативное вмешательство рискованно и не убережет от рецидива. Существующие безоперационные методы лечения требуют участия опытного специалиста, найти которого не просто.

Судите сами. Методика кинезитерапии, разработанная доктором Бубновским, помогает успешно справляться с заболеваниями позвоночника (межпозвоночная грыжа диска, остеохондроз, сколиоз, кифоз). Однако применение авторского метода предполагает использование специально разработанных тренажеров, что затрудняет применение методики в домашних условиях.

Мануальная терапия принесет облегчение и избавит от болезни, но только в руках опытного профессионала, терапевта-мануальщика. Если с доктором не повезло – станет еще хуже. Но как правильно выбрать мануального терапевта?

Куда ни посмотри – нигде нет гарантии, что удастся победить грыжу позвоночника. Но безвыходных положений не бывает. Ответам на вопрос «что делать?» и «как быть?» посвящена книга «Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика». Вам не придется делать операцию, платить деньги за тренировки и ездить в другой конец города на занятия. Грыжу и другие заболевания позвоночника можно одолеть в домашних условиях, где и родные стены помогают.

Глава 1. Строение позвоночника и его функции

Позвоночник состоит из нескольких отделов (рис. 1). В шейном отделе насчитывается 7 позвонков (в медицине их принято обозначать СI–СVII), в грудном – 12 (TI–TXII), в поясничном – 5 (LI–LV), в крестцовом – 5 позвонков (SI–SV), сросшихся воедино. Кроме того, от 3 до 5 маленьких позвонков также есть в копчике.

Строение позвоночного столба позволяет ему осуществлять следующие движения:

– сгибание и разгибание (общая амплитуда – 170–245°);

– наклоны вправо и влево (общий размах – 165°);

– повороты вправо и влево (около 120°).

Такое двигательное разнообразие объясняется простотой строения позвоночника. Вне зависимости от того, какому отделу принадлежит позвонок, все они имеют общее строение и состоят из тела, дуги и отростков.

Рис. 1. Позвоночный столб

Строение позвонка

Тело позвонка (рис. 2) напоминает по своему строению уплощенный цилиндр и образовано из довольно мягкого (по сравнению с другими частями позвонка) губчатого вещества. Именно тела позвонков вместе с межпозвоночными дисками составляют позвоночный столб, несущий основную осевую нагрузку. Тело каждого позвонка имеет свои особенности. Чем ниже находится позвонок, тем крупнее его тело, поскольку осевая нагрузка на позвоночный столб увеличивается сверху вниз.

Рис. 2. Позвонок

Дуга прикрепляется к телу позвонка сзади двумя ножками, тем самым образуя позвоночное отверстие. Из совокупности позвоночных отверстий образуется позвоночный канал, который защищает от внешних повреждений находящийся в нем спинной мозг. На дуге находятся приспособления для движения позвонков – отростки.

Остистый отросток отходит от дуги назад. По бокам справа и слева находятся 2 поперечных отростка. Вверх и вниз от дуги отходят по 2 суставных отростка. В общей сложности от дуги каждого позвонка отходят по 7 отростков.

Два позвонка, соединенные между собой двумя межпозвоночными суставами и межпозвоночным диском, строение которого будет описано далее, и защищающие участок спинного мозга, в медицине названы позвоночным сегментом (рис. 3), всего их 31 (по количеству сегментов спинного мозга).

Рис. 3. Позвоночный двигательный сегмент

В постоянном движении участвуют лишь 24 сегмента, так как в позвоночном столбе насчитывается, 23 межпозвоночных диска (их нет между 1-м и 2-м позвонками шейного отдела, которые образуют шаровидный сустав; кроме того, 5 позвонков сращены вместе и образуют крестец). Поэтому вместе с головой и костями таза в движении позвоночного столба участвуют 24 позвоночных двигательных сегмента, называемых сокращенно ПДС.

Читать дальше

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

Источник

Ãðûæà ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà

Ãðûæà ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà çàêîíîìåðíûé èòîã ðàçâèòèÿ íå ïðîëå÷åííîãî ñâîåâðåìåííî îñòåîõîíäðîçà. Îäíàêî, íàðÿäó ñ ýòèì, âñå ÷àùå ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ è ñ òåðìèíîì «ïðîòðóçèÿ». Ýòî îäèí èç ïðîìåæóòî÷íûõ ýòàïîâ ðàçâèòèÿ ãðûæè, íî, ÷òîáû áûëî ïîíÿòíåå, ðàçáåðåìñÿ è ñ òåì, è ñ ýòèì.

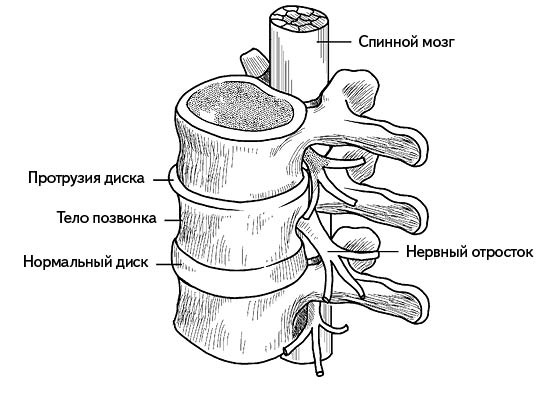

Ïðîòðóçèÿ ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà ýòî âûïÿ÷èâàíèå ôèáðîçíîãî äèñêîâîãî êîëüöà (áåç ðàçðûâà) â ïîçâîíî÷íûé êàíàë, âûçâàííîå óâåëè÷åíèåì åãî ðàçìåðîâ (ðèñ. 67).

Ðèñ. 67. Ïðîòðóçèÿ ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà

Ãðûæà ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà, èëè ìåæïîçâîíêîâàÿ ãðûæà ïîçâîíî÷íèêà, ýòî ðàçðûâ ôèáðîçíîãî êîëüöà, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåòñÿ âûïÿ÷èâàíèåì èëè ïðîíèêíîâåíèåì â ïîçâîíî÷íûé êàíàë íåêîòîðîé åãî ÷àñòè.

Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîòðóçèè è ãðûæè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà ñâÿçàí ñ íàðóøåíèåì îáìåíà âåùåñòâ â ñàìîì ìåæïîçâîíêîâîì äèñêå è â îêðóæàþùèõ åãî òêàíÿõ.  ðåçóëüòàòå ýòîãî íàðóøåíèÿ êîëè÷åñòâî ïîñòóïàþùåé â ìåæïîçâîíêîâûé äèñê æèäêîñòè ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ, ÷òî íå ïîçâîëÿåò åìó âûïîëíÿòü ñâîþ îñíîâíóþ àìîðòèçèðóþùóþ ôóíêöèþ. Îí íà÷èíàåò âûñòóïàòü â íàïðàâëåíèè íàèìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ åãî àíàòîìè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé êàê ïðàâèëî, íàçàä è âáîê èëè ïðîñòî íàçàä.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ñâÿçêè è ñàì äèñê â ìåñòå, ãäå íà íèõ îêàçûâàåòñÿ íàèâûñøåå äàâëåíèå, íà÷èíàþò óïëîòíÿòüñÿ çà ñ÷åò îòëîæåíèé â íèõ ñîëåé êàëüöèÿ. Òàêèì ñïîñîáîì îðãàíèçì ïûòàåòñÿ çàùèòèòüñÿ îò ïàòîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïîñòåïåííî, åñëè íå ïðîâîäèòü ñîîòâåòñòâóþùåãî ëå÷åíèÿ, öåëîñòíîñòü äèñêà ðàçðóøàåòñÿ, îáðàçóåòñÿ òðåùèíà, íàäðûâàåòñÿ ïðèëåãàþùàÿ ê äèñêó ñâÿçêà, è ÷àñòü ïóëüïîçíîãî ÿäðà âûõîäèò çà ïðåäåëû ñâîèõ àíàòîìè÷åñêèõ ãðàíèö. Îáðàçóåòñÿ ãðûæà.

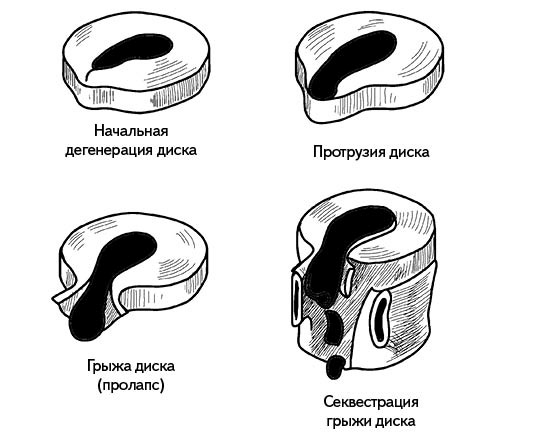

Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ãðûæè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà ïðîõîäèò â 3 ñòàäèè (ðèñ. 68). Î íà÷àëå çàáîëåâàíèÿ, òî åñòü î íàñòóïëåíèè ïåðâîé ñòàäèè, ìîæíî ãîâîðèòü, êîãäà ðàçðóøåíî ??? äèñêà. Âîëîêíà äèñêà ðàñïàäàþòñÿ, â ôèáðîçíîì êîëüöå ïîÿâëÿþòñÿ òðåùèíû, ïóëüïîçíîå ÿäðî ñìåùàåòñÿ îò öåíòðà ê ïåðèôåðèè. Ñèìïòîìû áîëåçíè íà ýòîì ýòàïå åùå íåäîñòàòî÷íî âûðàæåíû: áîëü íåçíà÷èòåëüíàÿ è èìååò ÷åòêóþ ëîêàëèçàöèþ, ìûøöû íåñêîëüêî íàïðÿæåíû, íî íàïðÿæåíèå íå ñêîâûâàåò äâèæåíèé è èõ àìïëèòóäà ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿåòñÿ.

Ðèñ. 68. Ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ ãðûæè äèñêà

Íà âòîðîé ñòàäèè ðàçðóøåíèå äèñêà ïðîäîëæàåòñÿ. Îí íà 23 ìì âûïÿ÷èâàåòñÿ â ïîçâîíî÷íûé êàíàë, è ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå ïðîòðóçèè. Ýòîò ïðîöåññ ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêàä ïîðàæåííîãî è ñîñåäíèõ ñ íèì ñåãìåíòîâ ïîçâîíî÷íèêà. Êëèíè÷åñêè ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåâûì ñèíäðîìîì ñ èððàäèàöèåé, óìåðåííî âûðàæåííîé ñêîâàííîñòüþ äâèæåíèé, à òàêæå ëåãêîé àñèììåòðèåé ðåôëåêñîâ è íåáîëüøîé ïîòåðåé ÷óâñòâèòåëüíîñòè.

Íà òðåòüåé ñòàäèè ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííî ãðûæè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçðûâîì ôèáðîçíîãî êîëüöà è âûïàäåíèåì åãî ÷àñòè â ïîçâîíî÷íûé êàíàë. Ôóíêöèîíàëüíûå áëîêàäû, íà÷àâøèåñÿ åùå íà âòîðîé ñòàäèè, ñòàíîâÿòñÿ áîëåå âûðàæåííûìè è çàòðàãèâàþò âåñü ïîðàæåííûé îòäåë ïîçâîíî÷íèêà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà õàðàêòåðèçóåòñÿ ðåçêèì áîëåâûì ñèíäðîìîì è çíà÷èòåëüíûìè îãðàíè÷åíèÿìè â äâèæåíèÿõ. Êðîìå òîãî, íàáëþäàþòñÿ ÷óâñòâèòåëüíûå è äâèãàòåëüíûå íàðóøåíèÿ íà ó÷àñòêå, ñîîòâåòñòâóþùåì ïîðàæåííîìó êîðåøêó.

Ê áîëåå áûñòðîìó ðàçâèòèþ ìåæïîçâîíêîâûõ ãðûæ äèñêîâ ïðèâîäèò ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. Îí ñïîñîáñòâóåò ïðîãðåññèðîâàíèþ îñòåîõîíäðîçà. Êðîìå òîãî, ñòîèò îòìåòèòü è óñëîâèÿ òðóäà, ñâÿçàííûå ñ âûíóæäåííûì ïîëîæåíèåì òåëà, ïîäíÿòèåì òÿæåñòåé, ðàáîòîé çà êîíâåéåðîì èëè â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé âèáðàöèè.

Âëèÿíèå ýêîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé íà âîçìîæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ìåæïîçâîíêîâîé ãðûæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå íàïðÿìóþ, à îïîñðåäîâàííî, ÷åðåç íàðóøåíèå ðàáîòû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, êîòîðîå ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ âûðàáàòûâàåìûõ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçîé ôåðìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé õðÿùåé è ñóõîæèëèé. Ñþäà æå ïðèìûêàåò è íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå. Îòñóòñòâèå â ïîòðåáëÿåìîé ïèùå õðÿùåé è ñóõîæèëèé òàêæå ñïîñîáñòâóåò ïðîãðåññèðîâàíèþ îñòåîõîíäðîçà. (Åøüòå êðàéíå ïîëåçíîå áëþäî ïîä íàçâàíèåì «õîëîäåö»!)

Ñ âîçðàñòîì ÷àñòîòà ïðîòðóçèé è ãðûæ ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà çàêîíîìåðíî âîçðàñòàåò. Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü òàêîå çàáîëåâàíèå, êàê îñòåîïîðîç, âñòðå÷àþùååñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ó ïîæèëûõ æåíùèí. Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîòðóçèè è ãðûæè äèñêîâ âñòðå÷àþòñÿ íå òîëüêî ó ïîæèëûõ, íî è ó ìîëîäûõ ëþäåé. Ýòî ìîæíî ñâÿçàòü ñ äðóãîé ïðè÷èíîé òðàâìàìè, à òàêæå ñ ìèêðîòðàâìàìè è ðîäîâûìè òðàâìàìè ïîçâîíî÷íèêà. Íó è, êîíå÷íî, ñ íàðóøåíèÿìè îñàíêè, îñîáåííî ñî ñêîëèîçîì, êîòîðûé î÷åíü áûñòðî ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ äåãåíåðàòèâíûõ èçìåíåíèé äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà.

Òðàäèöèîííî ïàöèåíòó, îáðàòèâøåìóñÿ â áîëüíèöó ñ æàëîáàìè íà áîëü â ïîÿñíèöå è ñ ïîäîçðåíèåì íà ïðîòðóçèþ èëè ãðûæó ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà, íàçíà÷àåòñÿ ðåíòãåíîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîçâîíî÷íèêà. Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ åñòü áîëåå ýôôåêòèâíûé ìåòîä äèàãíîñòèðîâàíèÿ çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà ýòî ìàãíèòîðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÌÐÒ).

îòëè÷èå îò ðåíòãåíîãðàôèè, ïðè ÌÐÒ ïàöèåíò íå ïîäâåðãàåòñÿ îïàñíîìó ëó÷åâîìó âîçäåéñòâèþ. Ñàìûì æå èíôîðìàòèâíûì ìåòîäîì âûÿâëåíèÿ ïðîòðóçèè è ãðûæè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì ñïèííîãî ìîçãà. Íî èç-çà ñëîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû è âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé ê òàêîìó èññëåäîâàíèþ îáðàùàþòñÿ êðàéíå ðåäêî.

Åñëè â ðåçóëüòàòå ñëó÷àéíîãî èññëåäîâàíèÿ ó âàñ îáíàðóæèëè ïðîòðóçèþ èëè ãðûæó ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà, õîòÿ äî ýòîãî îíà âàñ íå áåñïîêîèëà è âû íå èñïûòûâàëè íèêàêèõ áîëåâûõ îùóùåíèé, íå ðàññòðàèâàéòåñü è óæ òåì áîëåå íå ïûòàéòåñü ñðàçó æå îò íåå èçáàâèòüñÿ. Ïðîñòî íàó÷èòåñü ñ íåé æèòü. Âåäü äàæå îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ãðûæè íå äàåò ãàðàíòèè, ÷òî íà ýòîì ìåñòå íå ñôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ. À êîíñåðâàòèâíî ëå÷èòü ïîâòîðíóþ ãðûæó áóäåò ãîðàçäî ñëîæíåå.

Ëå÷åíèå ãðûæè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëûé êîìïëåêñ âðà÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûé ìîæíî ðàçáèòü íà 3 ãðóïïû: êîíñåðâàòèâíûå ìåòîäû, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå è ïîñëåîïåðàöèîííîå âîññòàíîâëåíèå.

Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå äàåò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò òîëüêî ïðè íåïîëíîé ïðîòðóçèè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà.  ñëó÷àå óæå ñôîðìèðîâàííîé èñòèííîé ïðîòðóçèè äèñêà èëè âûïàäåíèÿ ïóëüïîçíîãî ÿäðà íåîáõîäèìà îïåðàöèÿ.

Âûáîð êîíñåðâàòèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ äîâîëüíî øèðîê. Îñòàíîâèìñÿ íà ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ:

1. Íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà îêàçûâàþò îáåçáîëèâàþùåå, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå è æàðîïîíèæàþùåå äåéñòâèå. Ñ íèõ, êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåòñÿ ëå÷åíèå. Äåéñòâóþò îíè èçáèðàòåëüíî: ó îäíèõ ñíèìàþò áîëü ïðàêòè÷åñêè ñðàçó, äðóãèì æå íà ýòî òðåáóåòñÿ âðåìÿ. Îäíàêî è â òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ ïðèíèìàòü ýòè ìåäèêàìåíòû íåëüçÿ ñëèøêîì âåëèêà âåðîÿòíîñòü ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Ïðè äëèòåëüíîì ëå÷åíèè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñåëåêòèâíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð ìîâàëèñ, íåìåñóëèä.

Ïî âûðàæåííîñòè ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ ñàìûå ïîïóëÿðíûå ïðåïàðàòû ýòîé ãðóïïû ìîæíî ðàñïîëîæèòü â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: èíäîìåòàöèí, âîëüòàðåí, ïèðîêñèêàì, íàïðîêñåí, áóòàäèîí, èáóïðîôåí, àìèäîïèðèí, àñïèðèí.

Ïî âûðàæåííîñòè àíàëüãåòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ: âîëüòàðåí, èíäîìåòàöèí, àíàëüãèí, àìèäîïèðèí, ïèðîêñèêàì, íàïðîêñåí, èáóïðîôåí, áóòàäèîí.

Ïî âûðàæåííîñòè æàðîïîíèæàþùåãî äåéñòâèÿ: âîëüòàðåí, ïèðîêñèêàì, àíàëüãèí, èíäîìåòàöèí, íàïðîêñåí, àìèäîïèðèí, èáóïðîôåí.

2. Ìèîðåëàêñàíòû ñèðäàëóä, ìèäîêàëì ðàññëàáëÿþò ìûøöû, ñíèìàÿ ñïàçì, è óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îíè èçáàâëÿþò îò áîëè. Íåäîñòàòîê ýòîé ãðóïïû ïðåïàðàòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ïîëíîñòüþ ñíèìàþò ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå, â òîì ÷èñëå è ïîëåçíîå, òåì ñàìûì óõóäøàÿ îáùåå ñàìî÷óâñòâèå ïàöèåíòîâ.

3. Õîíäðîïðîòåêòîðû ãëþêîçàìèí, õîíäðîèòèíñóëüôàò, ðóìàëîí âîññòàíàâëèâàþò õðÿùåâóþ òêàíü, â ÷àñòíîñòè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà. Íî äåéñòâóþò îíè î÷åíü ìåäëåííî, ÷òî äåëàåò èõ èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíûì òîëüêî â óñëîâèÿõ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîññòàíîâèòåëüíîãî ïåðèîäà èëè äëèòåëüíîãî êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ.

4. Âèòàìèíû ãðóïïû  è îòíîñÿùàÿñÿ ê íèì ìèëüãàììà ïðèíîñÿò âèäèìûé ýôôåêò òîëüêî â ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ. Âèòàìèí  îáëàäàåò íåáîëüøèì ðàññëàáëÿþùèì äåéñòâèåì è ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâëåíèþ èìïóëüñîâ â ïîâðåæäåííîì íåðâå. Âèòàìèí Â6 çà ñ÷åò ñëàáî âûðàæåííîãî ìî÷åãîííîãî ýôôåêòà ñíèìàåò îòåê íåðâíîãî êîðåøêà. Âèòàìèí Â2 âîññòàíàâëèâàåò ãóñòóþ ñåòü êàïèëëÿðîâ íåðâà, óëó÷øàÿ åãî êðîâîñíàáæåíèå è ïèòàíèå.

5. Àíòèãèñòàìèííûå (ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèå) ïðåïàðàòû äèìåäðîë, ïèïîëüôåí, ñóïðàñòèí óñèëèâàþò äåéñòâèå íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ ñðåäñòâ.

6. Ìî÷åãîííûå ïðåïàðàòû òðèàìïóð, ôóðîñåìèä óñòðàíÿþò îòåê íåðâíîãî êîðåøêà, à òàêæå îòåê, âûçâàííûé ìåñòíîé âîñïàëèòåëüíîé ðåàêöèåé.

7. Ìåñòíûå ñðåäñòâà ìàçè, êîìïðåññû, ðàñòèðàíèÿ óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå, ñîçäàâàÿ îòâëåêàþùèé ýôôåêò. Ïðîíèêàÿ â îðãàíèçì íà ãëóáèíó 23 ñì, ïðÿìîãî ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ îíè íå îêàçûâàþò. Âûäåëÿåòñÿ èç ýòîãî ðÿäà òîëüêî äèìåêñèä, êîòîðûé èãðàåò ðîëü ïðîâîäíèêà äëÿ äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

8. Íîâîêàèíîâûå áëîêàäû ïàðàâåðòåáðàëüíûõ çîí ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñìåñü íîâîêàèíà ñ êîðòèêîñòåðîèäíûìè ãîðìîíàìè (ãèäðîêîðòèçîíîì, äåêñîíîì), âèòàìèíàìè, àíòèãèñòàìèííûìè ïðåïàðàòàìè è ïð. Ó êàæäîãî âðà÷à ñâîé íàáîð ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, êîòîðûé îí èñïîëüçóåò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ýòîé ñìåñè. Îáëåã÷åíèå ïîñëå ïðîäåëàííîé áëîêàäû íàñòóïàåò ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå, íî ÷åðåç 23 äíÿ áîëü âîçâðàùàåòñÿ, è òðåáóåòñÿ ïîâòîðíîå ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû. Áîëüøå 34 ðàç áëîêàäó äåëàòü íåëüçÿ, òàê êàê ìîæåò íàñòóïèòü àòðîôèÿ ñâÿçîê ïîçâîíî÷íèêà.

9. Èãëîðåôëåêñîòåðàïèÿ îáåçáîëèâàåò è ñíèìàåò ìûøå÷íûé ñïàçì. Äåéñòâåííîñòü ýòîãî ìåòîäà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòà. Åñëè îí ãðàìîòíûé, òî ðåçóëüòàò áóäåò ïðîñòî çàìå÷àòåëüíûé.

10. Ïîñòèçîìåòðè÷åñêàÿ ðåëàêñàöèÿ, íàðÿäó ñ èãëîðåôëåêñîòåðàïèåé, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì êîíñåðâàòèâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ïðîòðóçèè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà. Íî è â ýòîì ñëó÷àå îáðàùàòüñÿ íàäî òîëüêî ê îïûòíûì è çíàþùèì ñïåöèàëèñòàì.

11. Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ â ëå÷åíèè ìåæïîçâîíêîâûõ ãðûæ ìàëîýôôåêòèâíà, õîòÿ èíîãäà ðó÷íûå òðàêöèè (âûòÿæåíèÿ), âûïîëíåííûå êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì, ìîãóò çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èòü ñîñòîÿíèå áîëüíîãî. Êëþ÷åâûå ñëîâà çäåñü «êâàëèôèöèðîâàííûé» è «èíîãäà».

12. Âûòÿæåíèå ïîçâîíî÷íèêà (òðàêöèÿ), ïðîâîäèìàÿ âðó÷íóþ èëè ñ ïîìîùüþ òðàêöèîííîãî àïïàðàòà, ðåêîìåíäóåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ ëå÷åíèÿ ïàòîëîãèé øåéíîãî îòäåëà òàì ñîïðîòèâëåíèå ñâÿçîê è ìûøö ñëàáåå. Ïðè ïàòîëîãèè ãðóäíîãî è ïîÿñíè÷íîãî îòäåëîâ âûòÿæåíèå íå äàåò çíà÷èòåëüíîãî ðåçóëüòàòà, ïîòîìó ÷òî îíî, âî-ïåðâûõ, íå ó÷èòûâàåò åñòåñòâåííûõ èçãèáîâ ïîçâîíî÷íèêà, à âî-âòîðûõ, íå ìîæåò ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå ìûøö ñïèíû. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò îò èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ìåòîäà äîñòèãàåòñÿ òîëüêî íà íà÷àëüíîé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ. Ïðè âûïàäåíèè ïóëüïîçíîãî ÿäðà îí ïðàêòè÷åñêè ðàâåí íóëþ.

13. Êðèîòåðàïèÿ (ëå÷åíèå ìåñòíûì îõëàæäåíèåì) óñèëèâàåò êðîâîîáðàùåíèå â ïîðàæåííîì ó÷àñòêå, óìåíüøàåò îòåê íåðâíîãî êîðåøêà è ñïîñîáñòâóåò ðåãåíåðàöèè (âîññòàíîâëåíèþ) òêàíåé. Õîðîøèé ýôôåêò îíà äàåò òîëüêî â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ.

14. Ãèðóäîòåðàïèÿ (ëå÷åíèå ìåäèöèíñêèìè ïèÿâêàìè) óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå è îáìåííûå ïðîöåññû íà ïîâðåæäåííîì ó÷àñòêå ïîçâîíî÷íèêà. Êðîìå òîãî, âûäåëÿåìûå ïèÿâêàìè áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà îêàçûâàþò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà âåñü îðãàíèçì, àêòèâèçèðóÿ âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî. Ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò íàñòóïàåò ïðèìåðíî â 60 % ñëó÷àåâ. Íî íàäî ïîìíèòü, ÷òî ñåàíñ ãèðóäîòåðàïèè äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.

15. Êëàññè÷åñêèé ìàññàæ ïðè îñòðûõ áîëÿõ â ñïèíå âîîáùå ïðîòèâîïîêàçàí.  ïîäîñòðîì ïåðèîäå îí äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ êðàéíå îñòîðîæíî. Åñëè âî âðåìÿ ñåàíñà áîëü óñèëèâàåòñÿ, òî ïðîöåäóðó íàäî ñðàçó æå ïðåêðàòèòü.

16. Ôèçèîòåðàïèÿ ìàãíèòîòåðàïèÿ, ýëåêòðî è ôîíîôîðåç, ýëåêòðîìèîñòèìóëÿöèÿ, óëüòðàçâóê, äèàäèíàìè÷åñêèå òîêè ýôôåêòèâíà òîëüêî â 50 % ñëó÷àåâ, à ïðè ìåæïîçâîíêîâîé ãðûæå ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî.  îñòðûé ïåðèîä îò ýòèõ ïðîöåäóð ëó÷øå îòêàçàòüñÿ, êàê, âïðî÷åì, è îò ðàçëè÷íûõ äîìàøíèõ ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ.

17. Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà òîæå äîëæíà áûòü ïîä çàïðåòîì â îñòðûé ïåðèîä. Çàíèìàòüñÿ åþ ìîæíî òîëüêî âî âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ èëè ðåàáèëèòàöèè. Ñîáñòâåííî, çäåñü ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî ñ åå ïîìîùüþ çàáîëåâàíèå ãîðàçäî ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü. Íî îíà ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ïðåêðàñíûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì ñðåäñòâîì îò âñåõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïîçâîíî÷íèêîì, íî è íåîáõîäèìîñòüþ äëÿ âñåõ, êòî ñ íèìè óæå ñòîëêíóëñÿ.

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ãðûæè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî â ñàìûõ êðàéíèõ ñëó÷àÿõ: ïðè íåñòåðïèìîì, ñòîéêîì, íå ñíèìàþùåìñÿ íèêàêèìè ïðåïàðàòàìè áîëåâîì ñèíäðîìå è ïðè íàðàñòàþùåì íåâðîëîãè÷åñêîì äåôåêòå (ðàñøèðåíèå çîíû íàðóøåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè, àòðîôèÿ ìûøö, íàðóøåíèå ïèòàíèÿ êîæè è ôóíêöèé âíóòðåííèõ îðãàíîâ).

Ïî÷åìó? Âî-ïåðâûõ, íè îäíà îïåðàöèÿ íå óñòðàíÿåò ïðè÷èíó âîçíèêíîâåíèÿ ãðûæè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íà ýòîì èëè äðóãîì ìåñòå îíà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñíîâà.

Âî-âòîðûõ, ïðè ëþáîé îïåðàöèè ñóùåñòâóåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé. Ïî ñòàòèñòèêå, ó 10 % ïðîîïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ ñîñòîÿíèå íå óëó÷øàåòñÿ, à, íàîáîðîò, óõóäøàåòñÿ.

Â-òðåòüèõ, ïîñëå îïåðàöèè íà ñïèíå îñòàþòñÿ âíóòðåííèå øðàìû, êîòîðûå òîæå íå ïðèáàâëÿþò çäîðîâüÿ.

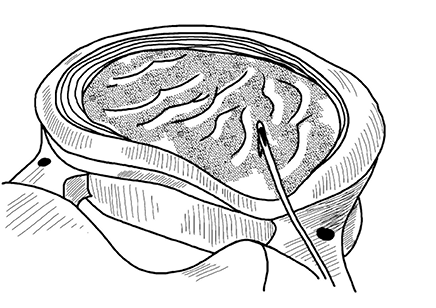

ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçíîâèäíîñòåé îïåðàöèîííûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ãðûæè ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà äèñêýêòîìèÿ, ýíäîïðîòåçèðîâàíèå, íóêëåîïëàñòèêà (ðèñ. 69) è ïð. Íàèìåíåå òðàâìàòè÷íà íóêëåîïëàñòèêà, ïðè êîòîðîé âîçäåéñòâóþò íà ñàìî ïóëüïîçíîå ÿäðî, âûçûâàÿ åãî èñïàðåíèå (ýòîãî ìîæíî äîáèòüñÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè ëàçåðîì, ëó÷îì õîëîäíîé ïëàçìû, ýëåêòðîìàãíèòíûìè êîëåáàíèÿìè è äð.).  ëþáîì ñëó÷àå îáúåì ÿäðà óìåíüøàåòñÿ è åãî íàðóæíûå âûïÿ÷èâàíèÿ âòÿãèâàþòñÿ.

Ðèñ. 69. Íóêëåîïëàñòèêà

Âî âðåìÿ îïåðàöèè ïîä êîíòðîëåì ðåíòãåíà èëè ÌÐÒ â ÿäðî äèñêà ââîäÿò èãëó, à ÷åðåç íåå ýëåêòðîä, ñâåòîâîä èëè äðóãîé èñòî÷íèê, ïîä âëèÿíèåì êîòîðîãî ïðîèñõîäèò óìåíüøåíèå ÿäðà â îáúåìå.

Îäíàêî òàêîé âèä âîçäåéñòâèÿ èìååò ñâîè îãðàíè÷åíèÿ â îñíîâíîì òàê ëå÷àò ïðîòðóçèè äèñêîâ, êîãäà êàïñóëà ÿäðà è ñâÿçêè åùå ñîõðàíÿþò ýëàñòè÷íîñòü. Ïîýòîìó ëþäè, êîòîðûì ïîäõîäèò ýòîò âèä ëå÷åíèÿ, îáû÷íî óêëàäûâàþòñÿ â âîçðàñòíóþ êàòåãîðèþ äî 4550 ëåò.

Äèñêýêòîìèÿ ýòî íàèáîëåå ñòàðûé è èçâåñòíûé ñïîñîá ëå÷åíèÿ.  ïðîöåññå îïåðàöèè ïðîñòî óäàëÿåòñÿ ïîâðåæäåííûé äèñê. Ìåòîäèêà îïåðàöèè õîðîøî ðàçðàáîòàíà, îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåòåðïåëà ðÿä âèäîèçìåíåíèé, â òîì ÷èñëå ñåé÷àñ øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ ìèêðîäèñêýêòîìèÿ è ýíäîñêîïè÷åñêàÿ ìèêðîäèñêýêòîìèÿ, ïîñëå êîòîðûõ óæå ÷åðåç íåäåëþ ìîæíî ïðèñòóïàòü ê âîññòàíîâèòåëüíûì ïðîöåäóðàì.

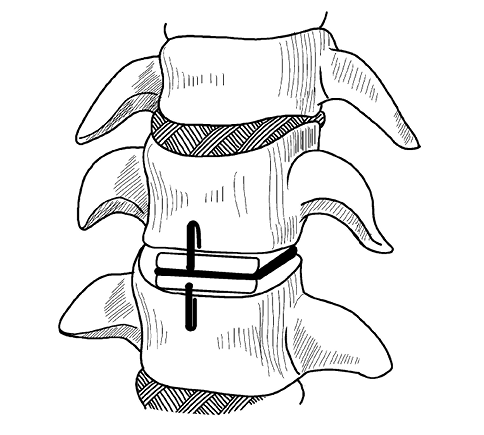

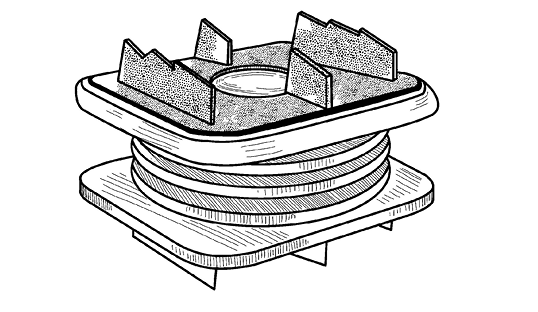

Íî äàæå óñïåøíî ïðîâåäåííàÿ îïåðàöèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü çàëîãîì ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ. Ïîýòîìó îáû÷íî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè ïîçâîíî÷íèêà íàðÿäó ñ óäàëåíèåì ïîâðåæäåííîãî äèñêà ïðîâîäèòñÿ åãî çàìåíà ýíäîïðîòåçîì. Êðåïëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêèõ ÷àñòåé, êîòîðûå âñòàâëÿþòñÿ â òåëî ïîçâîíêà. Ïðîòåçû äèñêà ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, è ñóùåñòâóåò óæå íåìàëî èõ ìîäèôèêàöèé. Îíè áóäóò ðàçíûìè ïðè ïðîòåçèðîâàíèè äèñêà â øåéíîì îòäåëå (ðèñ. 70) èëè â ïîÿñíè÷íîì (ðèñ. 71), à ñàìûå íîâûå âîîáùå ïîçâîëÿþò äâèãàòüñÿ òàê, êàê ïðè íàëè÷èè íàñòîÿùåãî äèñêà.

Ðèñ. 70. Ïðîòåç øåéíîãî ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà

Ðèñ. 71. Ïðîòåç ïîÿñíè÷íîãî ìåæïîçâîíêîâîãî äèñêà

Âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä ïîñëå îïåðàöèè äîëæåí îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäèí ìåòîä èëè îäíó ïðîöåäóðó âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü êîìïëåêñíûìè è ðàçíîîáðàçíûìè;

ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê âîññòàíîâèòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, âðà÷ äîëæåí ïîñòàâèòü ïåðåä áîëüíûì ÷åòêî ïðîïèñàííûå è ñôîðìóëèðîâàííûå öåëè íà áëèæàéøåå âðåìÿ è íà äàëüíåéøóþ ïåðñïåêòèâó;

ïðèñòóïèâ ê âîññòàíîâèòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû îíè áûëè ñèñòåìàòè÷åñêèìè è âûïîëíÿëèñü òî÷íî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàìå÷åííûì ïëàíîì;

ñîñòàâëÿòü ïëàí âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíòðîëèðîâàòü èõ âûïîëíåíèå äîëæåí ñïåöèàëèñò, íåîáÿçàòåëüíî òîò, êîòîðûé äåëàë îïåðàöèþ. Õîðîøèé íåéðîõèðóðã ìîæåò ðàñïëàíèðîâàòü âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå òîëüêî íà 12 ìåñÿöà, à äëÿ ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ íóæíî, êàê ìèíèìóì, ïîëãîäà.

Ïðèìåðíàÿ ñõåìà âîññòàíîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

ìàññàæ, î÷åíü ùàäÿùèé, ïî 1012 ïðîöåäóð ñ ïåðåðûâàìè â 34 íåäåëè;

ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà;

õîíäðîïðîòåêòîðû (ãëþêîçàìèí, õîíäðîèòèíñóëüôàò, ðóìàëîí) êóðñàìè (íà êàæäûé êóðñ äðóãîé ïðåïàðàò) â òå÷åíèå ïîëóãîäà, ïåðåðûâ ìåæäó íèìè 24 íåäåëè;

áèîñòèìóëÿòîðû (àëîý, ñòåêëîâèäíîå òåëî, ÔèÁÑ, ìóìèå) âìåñòå ñ âèòàìèíàìè ãðóïïû  êóðñàìè êàæäûå 23 ìåñÿöà.

Ê ýòèì ìåðîïðèÿòèÿì ìîæíî äîáàâèòü ýëåêòðîìèîñòèìóëÿöèþ, êðèîòåðàïèþ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå. Ïðè ïðàâèëüíî âûáðàííîì ñïîñîáå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ áîëüíîé âñòàåò íà íîãè ÷åðåç 14 íåäåëè, à ÷åðåç ïîëãîäà íàñòóïàåò ñòàäèÿ ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ.

Источник