Грыжа тазобедренного сустава операция

Кому необходима замена тазобедренного сустава — реабилитация после операции

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Артрейд. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Формирование тазобедренного сустава (ТС), относящегося к простым синовиальным, происходит с участием двух сочленяющихся костей – подвздошной и бедренной.

Формирование тазобедренного сустава (ТС), относящегося к простым синовиальным, происходит с участием двух сочленяющихся костей – подвздошной и бедренной.

Чашеобразное углубление с наружной стороны тазовой кости (вертлужная впадина) и шарообразная кость головки бедра вместе образуют тазобедренный сустав, который представляет собой некую шарнирную конструкцию.

Головка бедра связана с бедренной костью шейкой, которую в простонародье называют «шейкой бедра». Внутренность вертлужной впадины и сама головка бедра покрыты слоем специального суставного хряща (гиалинового).

Хрящ является упругой и, одновременно, прочной и гладкой прослойкой в суставе. Обеспечивает скольжение при работе сустава, выделяя суставную жидкость, распределяет нагрузку при движении и необходимую амортизацию.

Вокруг головки сустава расположена капсула, состоящая из очень плотной и прочной фиброзноволокнистой ткани.

Крепление сустава происходит с помощью:

- Связок. Внешние крепятся одним концом к бедренной кости, другим – к тазовой. А внутренняя связка головки тазовой кости связывает саму головку с вертлужным углублением тазовой кости.

- Мышц. Они окружают тазобедренный сустав – ягодичные сзади и бедренные спереди. Чем лучше развит мышечный каркас сустава, тем меньше травматических нагрузок на него при беге, неудачных прыжках и перемещениях тяжестей. Еще немаловажно то, что хороший объем крепких работающих мышц доставляет с кровью достаточный объем питательных веществ суставу.

С помощью тазобедренного сустава человеку обеспечены одновременно такие функциональные возможности:

- устойчивость тела (опора, равновесие);

- разнообразие движений.

Почему поражается сустав

К очевидным причинам, вызывающим поражение, относятся травмы. Примерами являются перелом шейки бедра, вывих ТС или его подвывих.

К неочевидным – заболевания (инфекционные и нет артриты, остеоартроз, воспалительные процессы в суставе и околосуставных тканях).

Рассмотрим основные:

- воспаление тазового сустава — обычно вызываем артритами различной этиологии, бурситом, синовитом и т.д.;

- патология отклонения сустава – дисплазия;

- омертвение в головке ТС некоторых участков костного мозга – неинфекционный некроз (аваскулярный).

Когда и кому нужна замена тазобедренного сустава

Возникновение боли в тазобедренном суставе – сигнал о том, что следует обратиться к профессионалу для установления ее причин. Для этого на начальной стадии  следует пройти рентгенологическое исследование ТС.

следует пройти рентгенологическое исследование ТС.

Решением проблемы для изношенного или безвозвратно травмированного сустава может стать эндопротезирование, которое может быть показано в таких случаях:

- не срастающийся перелом головки ТС;

- переломы шейки бедра или вертлужной впадины у больных преклонного возраста;

- асептический некроз;

- опухолевидные заболевания ТС;

- деформирующий артроз третьей стадии;

- врожденный вывих бедра и т.д.

Какие виды операций предлагает медицина

В условиях современной медицины пациентам по виду протезирования предлагается три вида операций:

- Замена поверхностей ТС – удаление хрящевых прослоек из вертлужной впадины с заменой специальным искусственным материалом и обточка головки бедренной кости с надеванием на нее металлического колпака. Скольжение, благодаря такой замене суставных поверхностей, достигается близкое к естественному.

- Частичное протезирование – замена, например, головки тазового сустава с частью шейки бедренной кости, суставного ложа.

- Полное протезирование – удаление всего тазобедренного сустава и замена его на ЭП (эндопротез).

Виды эндопротезов

В современной медицине день существует более шести десятков модификаций эндопротезов. Они подразделяются по способу фиксации и по материалу. Способов фиксации сегодня предлагается три:

- бесцементный – фиксация происходит за счет того, что кость сустава врастает в поверхность ЭП;

- цементный – эндопротез фиксируется с использованием особого костного цемента;

- смешанный (гибридный) – чашка крепится без костного цемента, а ножка – с цементом.

Современные комбинации материалов, из которых изготавливают протезы, подбираются в зависимости от заболевания пациента, его возраста и образа жизни. Они могут быть таковы:

- металл – металл;

- металл – пластик очень высокого качества;

- керамика – керамика;

- керамика – пластик.

Подготовка к операции

Вся необходимая информация по подготовке к операции будет изложена вам лечащим врачом.

Однако существую моменты, к которым пациенту придется подготовить заранее (особенно тем, кто одинок).

Так как реабилитация после того, как произведена замена сустава продолжается и дома, то стоит подготовить свой дом к послеоперационному периоду восстановления:

- приобрести специальное оборудование в виде ходунков или костылей, специальный стульчак и прочее;

- прекратить прием некоторых препаратов (аспиринсодержащих, противовоспалительных);

- при необходимости снизить свой вес;

- заняться физической подготовкой;

- посетить стоматолога;

- отказаться от вредных привычек (курения).

Перед операцией пациент обязан оформить необходимые документы (проведение операции за наличный расчет, по договору в рамках медстрахования или по квотам федеральной программы оказания бесплатной высокотехнологичной медпомощи); побеседовать с анестезиологом по поводу наиболее благоприятного для вас варианта анестезии; минимум за 12 часов до операции прекратить есть.

Операция по замене сустава

Современные достижения медицины позволяют проводить как открытые операции по эндопротезированию ТС, так и малоинвазивные и минимально инвазивные.

Сегодня малоинвазивные операции (МО) наиболее распространены из-за своего минимального воздействия на организм.

Для проведения МО необходимы:

- высокая квалификация и профессионализм хирурга и всего медперсонала;

- наличие технических возможностей (эндоскопическое оборудование, высокотехнологичные материалы).

В зависимости от сложности операции (частичное или полное протезирование) время ее может длиться от одного до трех-четырех часов:

- анестезия;

- установка катетера в мочеиспускательный канал (для предотвращения непроизвольного мочеиспускания и контроля за количеством жидкости, выделяемым организмом);

- разрез с наружной части бедра (или два малых – на бедре и в паховой области);

- отслаивание и сдвиг тканей вокруг ТС;

- установка протеза;

- восстановление целостности тканей и зашивание раны.

На видео четко видно, как проходит эндопротезирование тазобедренного сустава.

Возможные осложнения

Любое оперативное вмешательство в организм может иметь свои негативные последствия. Осложнения после процедуры чаще всего возникают у оперируемых:

- с большой деформацией сустава;

- с ожирением или большой мышечной массой;

- имеющие ряд серьезных сопутствующих заболеваний – диабет, заболевания крови, сердца и всей ССС и т.д.

Замена сустава может вызвать такие осложнения:

- не правильные положения эндопротеза;

- повреждения нервных волокон, артерий;

- нарушения процесса послеоперационного заживления раны;

- возникновение инфекций;

- перелом кости бедра, вывих или «выскакивание» протеза;

- тромбозные явления в венах глубокого залегания.

Реабилитация после хирургического вмешательства

Реабилитация после эндопротезирования может быть долгой и занимать до 6 месяцев.

Пациент должен вести наблюдение за швом, температурой тела и своими ощущениями. Боль в этот период может проходить и возвращаться, пациент должен быть готов к этому и прилагать усилия для полного восстановления двигательных функций организма.

Первые несколько дней пациенту назначают обезболивающие препараты, противовоспалительные.

Дальнейшая реабилитация после замены тазобедренного сустава заключается в назначении специальной легкой гимнастики и дыхательных упражнений.

Для предотвращения рубцовых стягиваний сухожилий и кожи, для укрепления мышечного каркаса вокруг протеза пациенту назначается лечебная физкультура (ЛФК).

Как указывают отзывы пациентов, которым была проведено эндопротезирование, стоит максимально придерживаться рекомендаций специалистов и тогда реабилитация будет быстрой и практически безболезненной.

Как проходит реабилитация после операции на тазобедренном суставе подробно изложено в ролике.

Где можно сделать операцию в России

Операция по протезированию ТС является высокотехнологичным процессом.

В 2015 году включение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в систему обязательного медстрахования предусмотрено новым законодательным проектом «Об обязательным медицинском страховании в РФ».

Поэтому здесь мы не будем уточнять, кто будет платить за операцию – пациент или страховые компании.

Цена замены тазобедренного сустава складывается из протеза и самой операции. На сегодняшний день стоимость операции (тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава) составляет от 210 до 300 тысяч рублей (в зависимости от стоимости протеза).

Замена тазобедренных суставов в России делают как в федеральных бюджетных учреждениях здравоохранения (ФЦ травматологии, ортопедии и эндопротезирования, краевых клинических больницах, научно-исследовательских институтах), так и в частных клиниках РФ.

Например:

- ОАО «Медицина»;

- Клиника Семейная;

- ГКБ № 67 (г. Москва);

- КБ МГМУ им. Сеченова;

- СМ-Клиника;

- ЦКБ РАН;

- Многопрофильный медицинский центр «К+31»;

- ДКБ им. Семашко;

- ЦКБ № 2 ОАО «РЖД» и т.д.

Источник

Дата публикации 30 августа 2018Обновлено 19 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

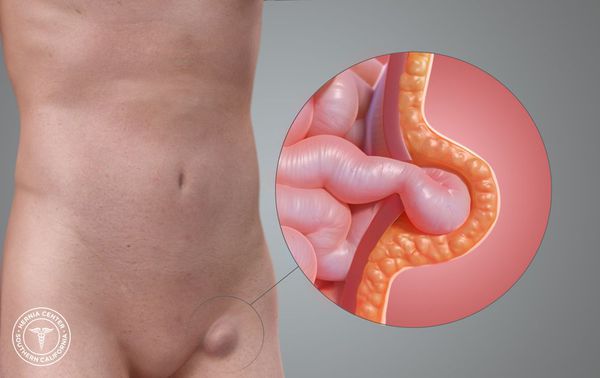

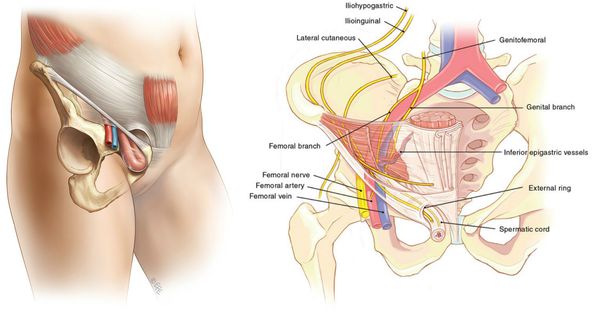

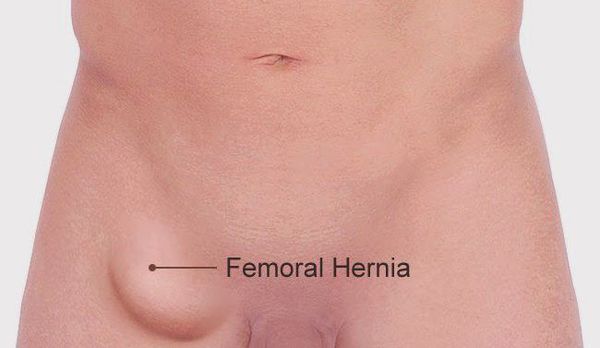

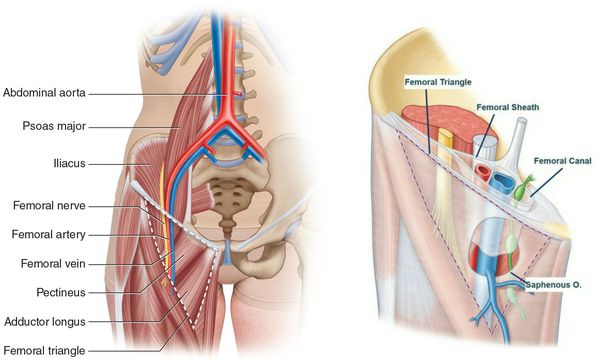

Бедренная грыжа — это припухлость в области бедра, расположенная непосредственно под паховой складкой, которая образуется вследствие выхода некоторых внутренних органов из полости живота на бедро.[1] Анатомически в этой зоне нет канала. Он образуется только при появлении грыжевого выпячивания.[2]

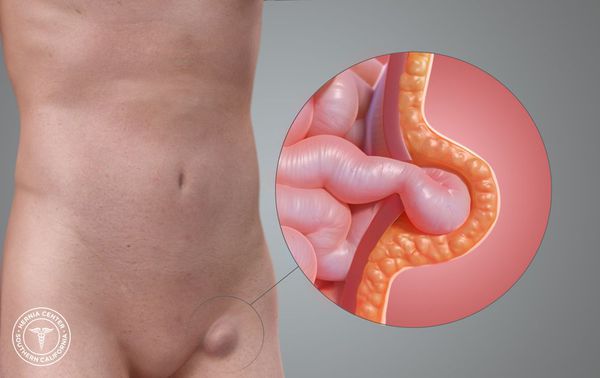

Слабое место — это зона, расположенная под паховой связкой, где из таза на бедро проходят основные сосудистые стволы, а также бедренный нерв (n. femoralis) и подвздошно-поясничная мышца (musculus iliopsoas).[3]

Анатомическая щель между пупартовой (паховой) связкой и костями таза посредством подвздошно-гребешковой связки делится на две области: мышечную и сосудистую лакуны. Так как мышечная лакуна ограничена прочным фасциальным листком, образование выпячиваний в этой анатомической области является большой редкостью.[4]

Большинство грыж на бедре формируется в зоне сосудистой лакуны, когда из живота, параллельно основным сосудистым стволам нижней конечности, выходит прядь сальника, участок кишки (тонкой или толстой). У женщин в грыжу может попадать мочевой пузырь, яичник, маточная труба, у мужчин иногда вовлекаются яички.[5]

К возникновению грыжи предрасполагают факторы, которые приводят к ослаблению мышечно-связочного каркаса передней брюшной стенки:

- проявление соединительнотканной дисплазии по причине врождённого снижения прочности связочного аппарата;

- ослабление брюшной стенки в результате избыточной массы тела, а также вследствие стремительного похудения, многократных беременностей, перенесённых операций, травм брюшной стенки, в том числе и нарушающих её иннервацию;

- атрофические изменения брюшной стенки при длительном снижении двигательной активности и некоторых неврологических заболеваниях;

- ослабление связочного аппарата брюшной стенки по причине профессионального занятия спортом и тяжёлой физической работы.

Непосредственно возникновение выпячивания обычно связано с повышением внутрибрюшного давления на фоне хронических запоров или нарушения мочеиспускания, упорного кашля, систематических или однократных физических усилий, связанных с поднятием тяжестей [6].

Бедренная грыжа по статистике чаще встречается у женщин. Соотношение мужчин и женщин среди лиц с данной патологией — 1:4. Это связано с особенностями строения женского таза, который шире, чем у мужчин, поэтому расположенные под паховой связкой лакуны у них также шире. В то же время женщины имеют значительно более слабые связки в области таза, которые необходимы для успешного родоразрешения.[7]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы бедренной грыжи

Клинические проявления заболевания зависят от:

- стадии развития грыжи;

- её размера;

- характера выпадающих органов;

- вправимости выпячивания;

- наличия осложнений.[8]

В начальной стадии, когда только начинается расширение бедренного кольца и формирование канала, обычно расположенного вдоль сосудистого пучка, основным проявлением заболевания является боль. Она может носить тянущий, непостоянный характер, усиливаться при различных видах физической нагрузки, кашле, напряжении мышц передней брюшной стенки. Возможна иррадиация (распространение) боли на бедро, в промежность, яички, в таз и поясницу. У женщин часто такие боли трактуются как гинекологические и становятся причиной длительного и безуспешного лечения.[9]

При появлении характерного выпячивания на бедре диагноз не вызывает сомнения. На появление припухлости обычно обращает внимание сам пациент.

На первом этапе припухлость исчезает в горизонтальном положении или может активно вправляться в полость живота при лёгком надавливании. Характерен так называемый симптом «кашлевого толчка», который проявляется в передаче толчкообразных изменений давления на введённый в грыжевые ворота палец при кашле. Симптом свидетельствует о том, что полость грыжевого мешка свободно сообщается с брюшной полостью. Указанный симптом исчезает при ущемлении.

Ущемление — наиболее частое осложнение. Выпячивание резко становится болезненным, напряжённым, перестаёт вправляться в брюшную полость, исчезает симптом кашлевого толчка. Наличие ущемления — это показание к экстренному оперативному вмешательству, так как в случае ущемления резко нарушается кровоснабжение органов, являющихся содержимым мешка, с их последующим некрозом.[10]

Патогенез бедренной грыжи

Как и в случае грыж любой другой локализации, бедренные грыжи возникают в случае несоответствия прочности передней брюшной стенки давлению, оказываемому на неё внутренними органами. Этой теме посвящена работа В. Н. Егиева, где он вводит основные понятия теории «анатомических предпосылок».[11]

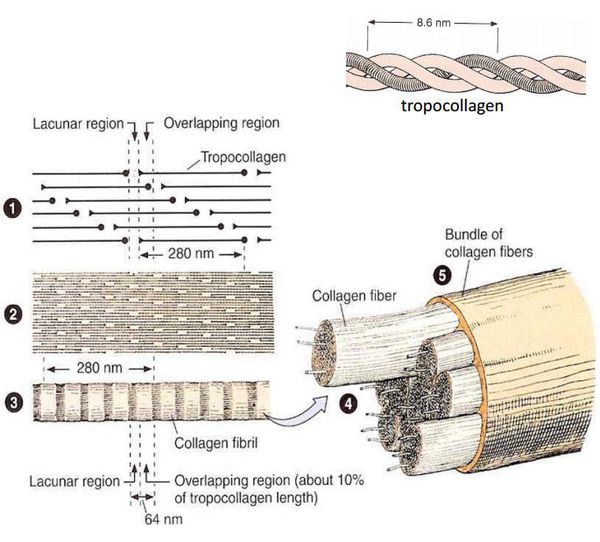

К настоящему времени известно, что ведущим фактором грыжеобразования является патология соединительной ткани в виде изменения соотношения количества зрелого (I типа) и незрелого (III типа) коллагена. Как известно, именно зрелый коллаген — основа прочности каркасных соединительнотканных элементов (связок, апоневрозов, сухожилий).

Изменения могут затрагивать процесс «созревания» коллагена, замедляя его, или усиливать процесс его распада. Это приводит к превалированию более тонкого и менее прочного коллагена III типа в соединительнотканных структурах, обеспечивающих резистентность (сопротивление) брюшной стенки, являясь ведущим предрасполагающим фактором формирования грыж.

Предрасположенность к дисплазии соединительной ткани может носить врождённый или приобретенный характер. Действие некоторых токсинов, алкоголя, курение, а также значительные нагрузки усиливают распад коллагена, смещая равновесие в сторону его незрелых форм.

Классификация и стадии развития бедренной грыжи

В основе классификации грыжевых выпячиваний в области бедра лежат различные признаки.[12]

В зависимости от локализации они бывают:

- односторонними (правосторонняя иди левосторонняя бедренная грыжа);

- двусторонними.

Анатомически, учитывая зону выхода мешка на бедро и область, где формируется канал, выделяют:

- грыжу в области сосудистой лакуны

- грыжу в области мышечной лакуны, которая получила название «Грыжа Гессельбаха» (более редкий вариант).

Согласно клинической классификации грыжи бедренного канала делятся на три группы:

- Вправимые выпячивания — содержимое грыжевого мешка легко заправляется в полость живота;

- Невправимые грыжи — невозможность полного погружения содержимого грыжевого мешка в полость живота при отсутствии признаков ущемления (выпячивание остаётся мягким, практически безболезненным);

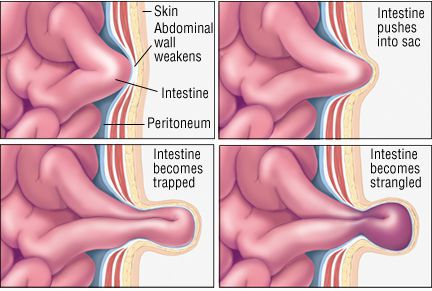

- Ущемлённые грыжи — содержимое грыжевого мешка сдавливается воротами. Это происходит в случае стремительного повышения давления в брюшной полости, сопровождающегося кратковременным растяжением входных ворот и одновременным увеличением размера выпячивания. В последующем размер грыжевых ворот вновь уменьшается, сдавливая содержимое грыжевого мешка и нарушая его кровоснабжение. Описанная ситуация требует принятия экстренных мер.

Выделяют три стадии развития грыжи в области бедренного канала[7]:

- Начальная — грыжевой мешок формируется на уровне бедренного кольца ввиду растяжения и расхождения тканевых структур. Стадия характеризуется достаточно интенсивным болевым синдромом, при этом выпячивание визуально и пальпаторно не определяется;

- Неполная стадия — формирование канала с выходом значительного количества внутренних органов. В это время припухлость уже заметна при осмотре и определяется при пальпации, однако дальше бедренного канала выпячивание не распространяется;

- Полная стадия — последний этап формирования грыжевого выпячивания, когда оно покидает зону анатомического бедренного канала и попадает в клетчатку внутренней стороны бедра. У мужчин оно может располагаться в мошонке, у лиц женского пола — в области половой губы.

Осложнения бедренной грыжи

Самым частым и опасным осложнением является ущемление бедренной грыжи, которое возникает при внезапном сдавлении выпадающих внутренних органов в области грыжевых ворот. Это возможно при кратковременном, резком повышении внутрибрюшного давления.

Первым симптомом ущемления является возникновение интенсивной боли, при этом выпячивание не вправляется в брюшную полость, становится плотным, напряжённым.

Главная опасность ущемления — нарушение кровоснабжения вовлечённых органов с риском развития их некроза. Поэтому ущемление бедренной грыжи является показанием к экстренному оперативному вмешательству.

При отсутствии помощи в грыжевом мешке накапливается жидкость, которая инфицируется, приводя к развитию воспалительных изменений мешка и брюшной стенки. При попадании инфицированного содержимого в брюшную полость развивается перитонит.

Необходимо отметить, что некротические процессы могут возникать и в соседних участках с ущемленными кишками — так называемое ретроградное ущемление.[13] Опасность этого осложнения в том, что оно может не быть распознано при выполнении операции и представлять угрозу жизни пациента.

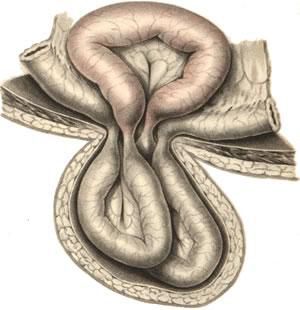

Вовлечение в процесс кишечника может повлечь развитие острой кишечной непроходимости, а при неущемлённой грыже возможно развитие частичной или полной кишечной непроходимости за счёт спайкообразования. Признаками нарушения пассажа по кишечнику являются запоры, периодически возникающее вздутие живота, которое сопровождается схваткообразными болями, чередование запоров и поносов, тошнота.

Возможным осложнением как ущемлённой, так и неущемлённой бедренной грыжи может быть воспаление еёстенок или содержимого [14]. Данное состояние проявляется местной (гиперемия, повышение температуры, отёк, усиление болей) и системной (лихорадка, эндотоксикоз) воспалительной реакцией.

Диагностика бедренной грыжи

Диагностика ранних форм бедренных грыж может вызвать существенные затруднения. На этой стадии единственным проявлением заболевания является болевой синдром. Причём разнообразие характеристик болей не всегда позволяют установить их причину. В дальнейшем, при появлении характерного выпячивания, диагноз становится очевидным.

С целью установки диагноза производится сбор жалоб, анамнеза, производится осмотр и физикальное обследование пациента.

Среди инструментальных методов диагностики на сегодняшний день ведущее значение имеет УЗИ.[15]Использование этого метода на современном этапе является обязательным для всех пациентов с грыжами и включено в программу предоперационного обследования.

Ультразвуковая диагностика даёт возможность:

- диагностировать начальные формы грыж;

- идентифицировать их содержимое (особенно при невправимых и гигантских грыжах);

- заподозрить наличие и вид скользящей грыжи.

Клиническая ценность УЗИ :

- высокая чувствительность и специфичность этого метода при проведении дифференциальной диагностики грыжи с другими патологическими образованиями;

- возможность оценки анатомической ситуации у конкретного больного и обоснования показаний к тому или иному методу герниопластики.

В зависимости от клинической симптоматики в качестве дополнительных методов обследования применяют:

- колоноскопию;

- ирригографию;

- цистографию;

- цистоскопию;

- компьютерную томографию.

При постановке диагноза необходимо проводить дифференциальную диагностику со следующими заболеваниями:

- опухоли;

- аневризма бедренной артерии;

- паховая грыжа;

- тромбофлебит;

- абсцесс.[16].

Лечение бедренной грыжи

Излечить пациента с образованной грыжей можно только хирургически:

- при неосложнённых грыжах оперативное лечение производится в плановом порядке;

- при ущемлении и воспалении в области выпячивания показана экстренная операция.

Целью оперативного вмешательства является восстановление анатомических соотношений передней брюшной стенки, утраченных в результате развития заболевания. Производится вправление или резекция органов, являющихся содержимым грыжевого мешка, с последующим пластическим закрытием дефектов передней стенки живота (бедренного кольца и бедренного канала). Такое вмешательство носит название герниопластики.[17]

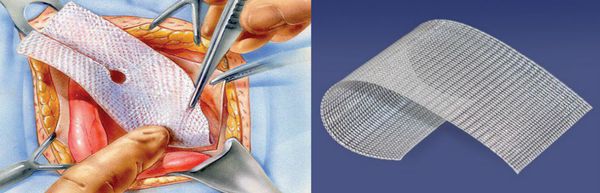

Традиционная (открытая) герниопластика осуществляется бедренным или паховым методом. Основная особенность бедренных вариантов герниопластики в том, что закрытие дефекта производится со стороны наружного отверстия бедренного канала (закрывается пространство между паховой и лонной связкой).

Наиболее известен бедренный способ грыжесечения по Бассини, который заключается в сшивании указанных связок медиальнее сосудистого пучка. Возможно выполнение аналогичных операций с применений сетчатых эндопротезов.

Бедренные способы характеризуются минимальной травматичностью, пациенты быстро восстанавливаются, однако при использовании этих методик частота рецидивов выше, чем при втором варианте — паховых методах грыжесечения.[18]

При паховом варианте герниопластики:

- раскрывается паховый канал;

- выделяется грыжевой мешок бедренной грыжи;

- выводится в паховый канал над Пупартом.

Далее возможно применять любой способ герниопластики, используемый при паховой грыже.[19] Историческое значение имеют способы Руджи-Парлавеччио, Локвуда и Герцена. В настоящее время чаще всего применяют метод Лихтенштейна[20] с дополнительным закрытием бедренного кольца сшиванием связки Купера и паховой связки, а также с последующим прикреплением её к сухожилию гребешковой мышцы и надкостнице и фиксацией сетки.

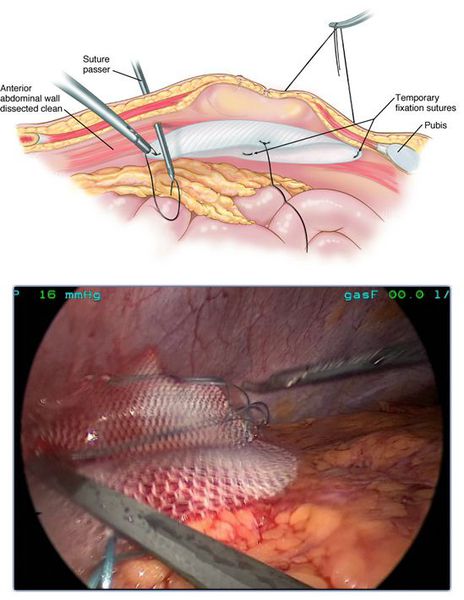

В последнее время все чаще при выполнении бедренных грыжесечений применяются эндоскопические технологии. Лапароскопические операции выполняются через небольшие проколы, поэтому менее они болезненны, период реабилитации короче и самочувствие лучше. При этом пластику местными тканями практически не выполняют. Для закрытия дефектов используется специальная сетка.

В случае лапароскопического вмешательства сетчатый эндопротез располагается со стороны брюшной полости. Он позволяет получить доступ к патологическому образованию без существенного травматизма окружающих тканей.[21]

Прогноз. Профилактика

В случае правильного и своевременного хирургического лечения данного заболевания прогноз благоприятный. После проведения реабилитационных мероприятий пациенты достаточно быстро возвращаются к обычной жизни, без существенных ограничений.

Рецидивы заболевания после операции по данным различных авторов встречаются у 5-10% пациентов и зависят от способа герниопластики (при традиционных вмешательствах бедренным способом процент рецидивов существенно выше, чем при пластике по Лихтенштейту и лапароскопической герниопластики сетчатым эндопротезом).[22]

Ведущим фактором, способствующим возникновению рецидива, является натяжение тканей в области герниопластики. Натянутые в ходе пластики ткани подвергаются атрофии (особенно это касается мышц), становясь в последующем «слабыми местами» брюшной стенки.

Большую роль в развитии рецидивов играет нейродистрофический синдром, который возникает ввиду повреждения нервных стволов в ходе предыдущего вмешательства. В деинервированной зоне передней брюшной стенки развивается дистрофический процесс и стенка ослабевает.

Также увеличивает риск возникновения рецидива раневая инфекция, вследствие которой происходит формирование неполноценного рубца. Риск рецидивирования грыжи после оперативного вмешательства можно уменьшив, применяя «ненатяжные» современные варианты герниоплатстики сетчатыми эндопротезами (модифицированный способ Лихтенштейна, лапароскопическая герниопластика) с использованием современных шовных материалов.[20]

Прогноз данной патологии существенно ухудшается в случае отказа от операции: у большинства выпячивание увеличивается, перестаёт вправляться, вероятность развития угрожающих осложнений увеличивается.[23]

Профилактируют грыжеобразование:

- мероприятия, направленные на укрепление мышечно-апоневротического каркаса (регулярные физические упражнения умеренной интенсивности без подъёма тяжестей и травматизации стенки живота);

- поддержание нормального внутрибрюшного давления (предотвращение кашля, запоров, вздутия живота, лечение дизурических проявлений);

- отказ от курения, алкоголя и воздействия некоторых бытовых и профессиональных токсинов — улучшает процесс созревания коллагена, тем самым укрепляя соединительнотканный каркас.[24]

Основой профилактики грозных осложнений является своевременное хирургическое лечение.

Источник