Грыжа запирательного отверстия симптомы

Запирательная грыжа (Hernia obturatoria) выходит через запирательный канал (canalis obturatorius), проходящий под лобковой костью.

Запирательные грыжи встречаются довольно редко, большую часть их оперировали в состоянии ущемления.

Запирательные грыжи наблюдаются преимущественно у женщин пожилого возраста и очень редко встречаются у мужчин. Это объясняется большим размером запирательного отверстия и более выраженным наклоном таза у женщин, причем в области заднего отверстия запирательного канала брюшина у женщин более растянута.

Различают 3 формы запирательной грыжи: 1) интерстициальную грыжу, располагающуюся в запирательном канале (Hernia obturatoria interstitialis), 2) позадигребешкэ- вую грыжу (Hernia retropectinea), когда грыжа по выходе ее из запирательного канала остается лежать под гребешковой мышцей, и 3) переднегребешковую грыжу (Hernia antepectinea), когда грыжевой мешок проходит между гребешковой и приводящей мышцами бедра, располагаясь или под широкой фасцией или в подкожной клетчатке.

Симптомы запирательной грыжи могут быть весьма разнообразны и если нет видимого на глаз грыжевого выпячивания, то они вызывают самые различные заключения со стороны обследующего врача, часто не давая никаких оснований предполагать о наличии запирательной грыжи. Скрытые грыжи не дают обычно никаких симптомов и поэтому не распознаются. При отсутствии видимого грыжевого выпячивания, когда оно находится только в пределах запирательного канала, могут наблюдаться боли по ходу запирательного нерва. Этот симптом, описанный Гаушипом — Ромбергом (How- ship — Romberg), состоит в болях на внутренней поверхности бедра, идущих нередко по направлению тазобедренного и коленного суставов и достигающих иногда пальцев ноги. Интенсивность болей также весьма различная — от резких болевых ощущений невралгического характера до незначительных болей или различного рода парестезий. Боли могут усиливаться при движении. Симптом Гаушипа — Ромберга наблюдается, по Вульш- тейну, часто. Нередко отведение и ротация ноги также могут вызывать боли (симптом Тревса — Treves), но это наблюдается и при гинекологических заболеваниях.

Исследование больного следует проводить в положении лежа и стоя, при сгибании и разгибании туловища, при различных положениях тазобедренного сустава (сгибание, разгибание, отведение). Энглиш (Englisch) рекомендует пользоваться следующими приемами для нахождения грыжевого выпячивания: 1) если выпячивания нет на передней поверхности бедра, то его следует искать медиальнее; 2) надо обратить внимание на объем и конфигурацию бедра, которое может быть толще на больной стороне, чем на здоровой, причем подлобковая впадина или пахово-бедренная складка могут быть менее выраженными; 3) нередко грыжевое выпячивание становится заметным только при согнутом положении нижней конечности и только в стоячем положении больного, исчезая при разгибании ноги; 4) иногда перкуссия дает возможность определить наличие кишечной петли и этим самым распознать запирательную грыжу. При исследовании больных через влагалище и прямую кишку возможно также обследовать заднее отверстие запирательного канала.

Содержимым запирательной грыжи чаще всего бывает тонкая кишка одна или вместе с сальником.

Надо признать, что диагноз запирательной грыжи является трудным и здесь встречается много ошибок, особенно, если грыжевое выпячивание не выходит за пределы запирательного канала.

Лечение запирательных грыж — только оперативное. Операцию производят бедренным способом или с помощью лапаротомии или комбинированным путем. Бедренный способ по Треля (Trelat) состоит в следующем: продольный кожный разрез длиной 5—6 см медиальнее и параллельно большой подкожной вене доводят до гребешковой фасции, после чего проникают между гребешковой и приводящей мышцами. Иногда для увеличения поля операции приходится отсекать гребешковую мышцу от места ее прикрепления к лобковой кости. По обнажении грыжевого мешка обследуют отношение к нему сосудов и нерва. Иногда шейку грыжевого мешка окружает артериальное кольцо за счет анастомоза запирательной артерии с веточками нижней надчревной артерии. По удалении грыжевого мешка приступают к закрытию грыжевых ворот различными способами. Так, Барденгейер (Bardengeier) применял надкостнично-костный способ, выкраивая пластинку из внутренней поверхности лобковой кости и закрывая ею запирательный канал сзади. Штретер (Stratter) рекомендует мышечную пластинку полоской гребешковой мышцы (8X2 см) с основанием у лобковой кости, мышцу проталкивают через наружное отверстие этого канала и прикрепляют к паховой связке и апоневрозу наружной косой мышцы.

Запирательную ущемленную грыжу чаще всего приходится оперировать путем лапаротомии. А. П. Крымов рекомендует после выворачивания в брюшную полость грыжевого мешка заполнять запирательный канал куском жира или мышцей.

Комбинированный способ применяется в двух вариантах: начинают операцию бедренным способом и потом производят лапаротомию или, наоборот, начинают с лапаротомии и потом переходят на бедро. Зудек (Sudek) считает комбинированный способ методом выбора.

Наиболее частым осложнением запирательной грыжи является ее ущемление. Большая часть операций была произведена именно по поводу ущемленной, а не свободной запирательной грыжи. Распознавание ущемленной запирательной грыжи является также весьма трудным.

Обычно операции производят по поводу непроходимости кишечиика, так как весьма часто ущемление происходит в заднем отверстии запирательного канала в виде пристеночного ущемления. Отыскивая во время лапаротомии причину непроходимости, находят ущемление кишечной петли в запирательном канале и кончают операцию или со стороны брюшной полости или комбинированным способом. Рассечение ущемляющего кольца производят путем пересечения запирательной перепонки книзу и кнутри, во избежание повреждения кровеносных сосудов.

Результаты лечения запирательных грыж нельзя считать еще хорошими, так как, по литературным данным, летальность доходит до 50%.

Источник

Запирательная грыжа (тазовое выпячивание) является очень редким видом грыжи, который обычно происходит глубоко в тазовой области и представляет собой закупорку кишечника, а не выступление с содержимым кишечника. Этот тип заболевания в девять раз чаще встречаются у пожилых женщин в возрасте 70-и и 80-и лет. Обычно, запирательная грыжа встречается у пациентов с хроническим повышением внутрибрюшного давления (например, асцит, хронический кашель). Учеными было высказано предположение, что женское преобладание этих грыж является результатом беременности, что приводит к релаксации тазовой брюшины и более широкого и горизонтального запирательного отверстия. Если вовремя не начать лечение, то данный тип заболевания запирательного отверстия может привести к фатальным последствиям.

Симптомы запирательных грыж

Симптомы запирательной грыжи очень похожие на симптоматику кишечной блокировки в тонком кишечнике, иначе известной как кишечная непроходимость. Эти симптомы могут включать, но не ограничиваются ими, рвоту, боль в верхней части бедра, спастические боли в животе (спазмы кишечных мышц) и боль, которая перемещается от верхней части бедра до колена. Симптомы могут быть прерывистыми, что приводит к высокой летальности у людей старше 70 лет.

Симптомы, описанные выше, можно разделить на такие.

Рвота

Рвота, как правило, является основным признаком запирательной грыжи, поскольку грыжа обычно приводит к блокированию в тонком кишечнике. У пациента, у которого отсутствуют нормальные испражнения, обычно ухудшается общее состояние организма из-за закупорки, если грыжа полностью или частично блокирует тонкую кишку, в результате чего стул не может пройти.

Тошнота

Тошнота, когда они сопровождается другими признаками и симптомами, может быть признаком наличия тазовой грыжи. Тошнота определяется, как тяжелое расстройство желудка, з или без фактической рвоты. Так как тошнота является признаком или симптомом многих других условий и заболеваний, в одиночном случае ее не следует рассматривать как симптом данного заболевания. Поэтому для достоверного определения диагноза она должна сопровождаться другими симптомами.

Синдром Хаушипа-Ромберга (синдром запирательного нерва)

Одним из наиболее распространенных и характерных симптомов запирательной грыжи является симптом Хаушипа-Ромберга. Этот симптом происходит потому, что данное выпячивание вызывает раздражение запирательного нерва. Этот симптом, в основном, характеризуется болевыми ощущениями вниз по бедру в области паха. Усиление признаков происходит во время напряжение брюшной стенки, хотя это не связано с движениями в тазобедренном суставе. Данная симптоматика проявляется в почти в 68 % всех пациентов, в которых определили тазовую грыжу.

Блокировка кишечника

Этот симптом часто может быть идентифицирован с использованием КТ (компьютерная томография). Этот способ помогает найти потенциальные закупорки. Раскрытие завалов (закупорок) обычно означает раскрытие грыжи запирательного канала.

Диагностика запирательной грыжи

На протяжении длительного времени заболевание данного типа выпячиваний может протекать без выявления каких-либо симптомов. После обнаружения симптомов (чаще синдром запирательного нерва) проводят более детальную диагностику, в том числе обращают внимание на конфигурацию самого бедра. Диагностика проводится как в положении стоя, так и в лежачем состоянии при различном положении конечностей. Обязательным методом диагностики является перкуссия (постукивание участки тела и анализ звуковых явлений) передней поверхности бедра. Также при диагностировании опираются на присутствие признаков осложнения, как непроходимость и перфорация кишечника. Проведение компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики также значительно расширяет определение диагноза.

Лечение грыжи запирательного канала

В подавляющем большинстве при обнаружении данного типа грыжи неосложненного характера достаточным методом является консервативное лечение. Если, все же, были диагностированы осложнения (боли в области запирательного нерва), то обязательным является хирургическое вмешательство. Существуют три способа лечения оперативным методом, такие как бедренный, лапаротомический и комбинированный (одновременное использование внутрибрюшинного способа и доступа со стороны бедра). Наиболее распространенным является лапаротомический способ, при котором органы, которые находятся в грыже, вытягиваются через отверстие в брюшину, затем грыжевой мешок выворачивается, подшивается к брюшной стенке специальными узловыми швами и выполняется мышечная пластика. Рецидив после выполнения данных процедур встречается в 10% случаев.

Источник

Запирательный нерв (nervus obturatorius) образуется из передних ветвей LIΙ-LIV спинномозговых нервов (иногда LI-LV) и располагается позади или внутри большой поясничной мышцы, далее он выходит из-под внутреннего края этой мышцы, прободает подвздошную фасцию и проходит вниз на уровне крестцово-подвздошного сочленения, затем спускается по боковой стенке таза и входит в запирательный канал вместе с запирательными сосудами. Это костно-фиброзный туннель, крышей которого служит запирательный желоб лобковой кости, дно образовано запирательными мышцами, отделенными от нерва запирательной мембранной.

Фиброзный неэластичный край запирательной мембраны представляет собой наиболее уязвимое место по ходу нерва. Через запирательный канал из полости таза нерв переходит на бедро. Выше канала от запирательного нерва отделяется мышечная ветвь. Она также проходит через канал и затем разветвляется в наружной запирательной мышце, которая ротирует нижнюю конечность. На уровне запирательного канала или ниже нерв делится на переднюю и заднюю ветви. Задняя ветвь иннервирует большую приводящую мышцу бедра (приводит бедро), суставную сумку тазобедренного сустава и надкостницу задней поверхности бедренной кости. Передняя ветвь снабжает длинную и короткую приводящие мышцы, тонкую, и непосредственно, — гребенчатую мышцу. Длинная и короткая приводящие мышцы приводят, сгибают и вращают бедро кнаружи. Иннервируемая запирательным нервом наружная запирательная мышца также вращает бедро кнаружи. Тонкая мышца (m. gracilis) приводит бедро и сгибает в коленном суставе глень, ротируя ее внутрь. После отхождения мышечных ветвей передняя ветвь в верхней трети бедра становится только чувствительной и снабжает кожу внутренней поверхности бедра.

Следует отметить индивидуальную вариабельность зоны чувствительной иннервации кожи внутренней поверхности бедра: либо от верхней трети бедра до нижней его трети (включительно), либо от верхней трети бедра до середины внутренней поверхности голени. Это связано с тем, что чувствительные волокна из состава запирательного нерва объединяются с такими же волокнами бедренного нерва, иногда формируют новый самостоятельный ствол – добавочный запирательный нерв.

Синдром запирательного нерва описан английским хирургом J. Howship в 1840 г. и немецким неврологом M. Romberg в 1848 г. Поражение запирательного нерва происходит чаще всего на следующих уровнях:

1. в начале его отхождения – под поясничной мышцей или внутри ее (например, при забрюшинной гематоме);

2. на уровне крестцово-подвздошного сочленения (при сакроилеите);

3. в боковой стенке таза (сдавление увеличенной при беременности маткой, при опухоли шейки матки, яичников, сигмовидной кишки, при аппендикулярном инфильтрате в случае атипичного тазового расположения аппендикса и др.);

4. на уровне запирательного канала (при грыже запирательного отверстия, лонном остите с отеком тканей стенок запирательного туннельного канала);

5. на уровне верхнемедиальной поверхности бедра (при сдавлении рубцовой тканью, при длительном резком сгибании бедра под наркозом во время оперативных вмешательств и т.д.).

Синдром запирательного нерва может проявляться в двух вариантах – в варианте ирритации и в варианте выпадения, а также полного и частичного поражения.

Полный синдром запирательного нерва в варианте ирритации проявляется наличием характерных болей с распространением боли из паховой области н внутреннюю часть бедра. Боль достигает значительной интенсивности при сдавлении нерва в запирательном канале (по туннельно-ишемическому механизму). При механизме сдавления запирательного нерва грыжей запирательного отверстия боли усиливаются в момент повышения давления в брюшной полости (например, при кашле), а также при разгибании, отведении и внутренней ротации бедра. При этом в зоне иннервации запирательного нерва могут появляться парестезии. Чувствительные выпадения (как было описано выше) чаще всего локализуются в средней и нижней третях внутренней поверхности бедра. Из-за перекрытия кожной зоны иннервации запирательного нерва соседними нервами нарушения чувствительности редко доходят до степени анестезии. Раздражение запирательного нерва может вызывать заметный вторичный спазм приводящих мышц, а также рефлекторную сгибательную контрактуру в коленном и тазобедренном суставах. В связи с раздражением запирательного нерва ряд движений бедра может усиливать боль. Отсюда появляется и щадящая походка и ограничение ряда некоторых движений в тазобедренном суставе.

Полный синдром запирательного нерва в варианте выпадения характеризуется достаточно выраженной гипотрофией мышц внутренней части бедра, несмотря на то, что большая приводящая мышца частично иннервируется и седалищным нервом. Заметно нарушается приведение бедра, хотя полностью это движение не выпадает. Из-за выпадения функций приводящих мышц бедра, нарушается устойчивость при стоянии и ходьбе. Вместо нормального переднезаднего направления при ходьбе появляется направленное кнаружи отведение конечности с явлениями циркумдукции. Возникает затруднение при укладывании больной ноги на здоровую (в положении сидя или в положении лежа на спине). Выпадает (снижается) рефлекс с приводящих мышц бедра (данный рефлекс определяется – вызывается резким ударом перкуссионного молотка по Ι пальцу врача, наложенному на кожу над приводящими мышцами под прямым углом к их длинной оси, приблизительно на 5 см выше внутреннего надмыщелка бедра; при этом ощущается сокращение приводящих мышц и выявляется асимметрия рефлекса на здоровой и пораженной сторонах). Гипестезия (реже – анестезия) локализуется в средней и нижней третях внутренней поверхности бедра. Иногда гипестезия выявляется и на внутренней поверхности голени, достигая середины последней (объяснение см. выше). В зоне гипестезии на внутренней поверхности бедра может наблюдаться ангидроз (что является проявлением вегетативных нарушений при поражении запирательного нерва).

Синдром частичного поражения запирательного нерва может быть выявлен путем применения следующих тестов:

1. обследуемому, лежащему на спине с выпрямленными ногами, предлагают сдвинуть ноги; обследующий пытается их развести;

2. обследуемому, лежащему на боку, предлагают поднять находящуюся сверху ногу и привести к ней другую ногу., находящуюся внизу, обследующий поддерживает эту поднятую ногу, а движению другой ноги, которая приводится, оказывает сопротивление;

3. лежащему на спине обследуемому предлагают согнуть ногу в коленном суставе, поворачивая ее внутрь и приводя бедро; обследующий пальпирует сокращенную тонкую мышцу (m. gracilis);

4. лежащему на спине обследуемому с отведенной в сторону ногой предлагают привести ногу; обследующий оказывает сопротивление этому движению и пальпирует сокращенную мышцу.

Источник

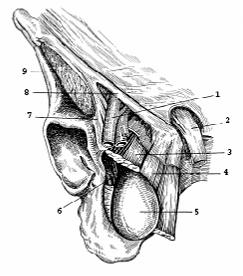

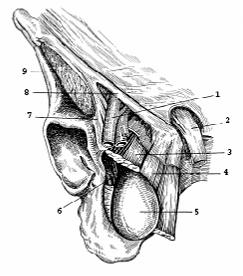

15.1. Запирательные грыжи (hernia obturatoria)

Запирательные

грыжи выходят

из брюшной полости через запирательное

отверстие таза (рис. 171). Canalis obturatorius имеет

внутреннее и наружное отверстия. Его

ширина 1 см, длина 2,5–3 см. Грыжевой мешок

формируется со стороны таза в области

запирательной ямки, затем внедряется

в расширенное внутреннее отверстие

запирательного канала, проходит его и

выходит через внутреннее отверстие на

медиальную поверхность бедра под

приводящими мышцами.

В

своём развитии hernia

obturatoria

проходит три

последовательные стадии

[Н.В. Воскресенский, 1959]:

1)

hernia obturatoria interna, когда грыжевое выпячивание

поступает в запирательный канал, но

дальше не проходит;

2) hernia obturatoria

externa, когда грыжевое выпячивание, пройдя

запирательный канал, располагается под

гребешковой мышцей;

3) hernia prepectinea, когда

грыжевое выпячивание выходит из-под

края гребешковой мышцы.

Рис.

171. Запирательная грыжа (по А.П. Крымову).

1

– а.

epigastrica; 2 – funiculus spermaticus; 3 – m. pectineus; 4 –

m. adductor longus; 5 – грыжевой

мешок;

6 – а.

et n. obturatorii; 7 – lig. pectineale (lig. iliopectineum); 8 –

lig. inguinale (Pouparti); 9 – m. iliopsoas.

В

хирургической практике запирательные

грыжи

встречаются крайне редко. В мировой

литературе, по данным S.R. Harper и J.H. Holt

(1956), описано 463 наблюдения. Т. Юсупов

(1965) на 9.000 операций по поводу грыж живота

лишь в одном случае отметил грыжу

запирательного отверстия. Встречаются

преимущественно у женщин пожилого

возраста [И.И. Булынин, 1968]. Преобладание

запирательных грыж у женщин большинство

хирургов объясняет особенностями

анатомического строения женского таза:

более выраженным его наклоном, большей

величиной запирательного отверстия,

более вертикальным положением

запирательного канала. При старении

женщины уменьшается масса жировой

клетчатки в запиральном канале,

подвергаются атрофии запирательные

мышцы. Вследствие этого промежуток

около сосудисто-нервного пучка

увеличивается, создавая предпосылки

для возникновения грыжи. Этим, в частности,

объясняется тот факт, что запирательные

грыжи нередко бывают двусторонними.

Клиника.

Распознавание запирательной

грыжи в

первых двух стадиях её развития (скрытая

форма) очень затруднительно. Лишь в

третьей стадии, когда грыжевое выпячивание

выходит из-под края гребешковой мышцы,

его можно прощупать в виде округлого

опухолевидного образования на

передне-медиальной стороне верхней

трети бедра, в области скарповского

треугольника. Скрытые каналикулярные

формы распознаются по косвенным

признакам. Больные предъявляют жалобы

на боли в области внутренней поверхности

верхней трети бедра, нередко носящие

невралгический характер. Это обусловлено

давлением грыжевого выпячивания на

запирательный нерв внутри канала. Иногда

боль иррадиирует вниз, вплоть до коленного

сустава, т.е. охватывает всю область

иннервации запирательного нерва. Для

уменьшения болезненности больной

придаёт ноге слегка согнутое в

тазобедренном суставе положение с

ротацией бедра кнутри [Т. Юсупов, 1965]. По

данным S.R. Harper и J.H. Holt (1956), симптом

сдавления запирательного нерва при

грыже наблюдается в 50% случаев. Хорошим

подспорьем в диагностике являются

влагалищное и ректальное исследования,

позволяющие прощупать изнутри область

запирательного отверстия. При наличии

грыжи определяется тяжистое образование,

болезненное при пальпации.

Ущемление

запирательной грыжи

сопровождается быстро развивающимися

симптомами кишечной непроходимости,

что и является поводом для экстренной

операции. Диагноз ущемления запирательной

грыжи наиболее часто устанавливается

после лапаротомии. Следует иметь в виду

возможность рихтеровского ущемления

запирательной грыжи, при котором явления

кишечной непроходимости развиваются

поздно. В таких случаях своевременная

диагностика внутреннего ущемления

имеет чрезвычайно важное значение, во

многом определяя исход заболевания.

Лечение.

Существуют различные способы операций

при

запирательных грыжах живота,

которые отличаются друг от друга доступом

к грыжевому мешку и внутреннему отверстию

запирательного канала. В тех случаях,

когда диагноз до операции не установлен

и операция предпринимается по поводу

кишечной непроходимости, наиболее часто

применяется нижне-срединная лапаротомия

или нижний параректальный разрез брюшной

стенки. Преимуществом этих доступов

является то, что в случае ущемления

запирательной грыжи создаются хорошие

условия для осмотра и при необходимости

– резекции кишечника. Однако, лапаротомный

разрез не обеспечивает достаточно

удобств для закрытия грыжевого дефекта.

Хирург вынужден оперировать в глубине

таза, что увеличивает опасность ранения

запирательных сосудов. Доступ к

внутреннему отверстию запирательного

канала при лапаротомных разрезах

значительно улучшается, если больному

придать положение Тренделенбурга.

После

вскрытия брюшной полости свободные

петли кишечника и сальник оттесняются

вверх с помощью широких марлевых

салфеток. Захватив в каждую руку

приводящий и отводящий отделы кишечника,

хирург старается осторожными, пилящими

движениями вывести ущемлённую петлю

кишки из запирательного отверстия [Т.

Юсупов, 1965]. Если это не удаётся, следует

рассечь ущемляющее кольцо путём надреза

запирательной мембраны книзу и кнутри,

чтобы не ранить запирательную артерию.

Внутреннее отверстие закрывается путём

наложения швов на ножки внутренней

запирательной мышцы и после иссечения

грыжевого мешка сшиванием брюшины.

В

тех случаях, когда диагноз ясен и грыжа

не ущемлена, используется бедренный

доступ

к запирательному каналу. Разрез

вертикальный, длиной 10–12 см от паховой

связки между лонным бугорком и бедренной

веной. Рассекают кожу, подкожную клетчатку

и широкую фасцию бедра, обнажают

внутренний край гребешковой мышцы. В

промежутке между гребешковой и длинной

приводящей мышцами находят грыжевой

мешок. При каналикулярных формах

гребешковую мышцу отводят вверх и в

латеральную сторону или рассекают в

поперечном направлении. При выделении

грыжевого мешка необходимо обнажить

запирательную артерию, держа её в поле

зрения. После удаления грыжевого мешка

путём сшивания ножек наружной запирательной

мышцы ликвидируется запирательный

канал. Для пластики можно воспользоваться

мышечным лоскутом из гребешковой мышцы.

Если грыжа ущемлена, необходимо

дополнительно произвести лапаротомный

разрез.

Хороший

доступ к внутреннему запирательному

отверстию создаёт позадилонный

предбрюшинный

разрез по Четлу-Генри,

предложенный этими хирургами для

оперирования двусторонних бедренных

грыж. Поперечно над лоном рассекают

кожу, подкожную клетчатку и передний

листок апоневроза влагалищ прямых мышц

живота. Тупо раздвигают предбрюшинную

клетчатку позадилонного пространства

с отведением париетального листка

брюшины кверху. В области внутреннего

запирательного отверстия выделяют

грыжевой мешок, после обработки которого

2–3-мя узловыми швами, сшивают края ножек

внутренней запирательной мышцы.

Позадилонный

предбрюшинный доступ даёт возможность

хорошо осмотреть заднюю поверхность

передней стенки таза, легко выделить

грыжевой мешок и под контролем зрения

ушить внутреннее отверстие запирательного

канала. В случае необходимости через

этот доступ можно легко вскрыть брюшину,

получив при этом хорошую экспозицию

для ревизии органов живота и возможность

выполнить резекцию кишечника и сальника.

Кроме этого, позадилонный чрезбрюшинный

доступ позволяет ликвидировать и

двусторонние запирательные грыжи, и,

что иногда встречается, сопутствующую

бедренную грыжу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник