Хирургические болезни кузин грыжи

Грыжей

живота (hernia

abdominalis)

называют выхождение покрытых брюшиной

внутренних органов через естественные

или искусственные отверстия

брюшной стенки, тазового дна, диафрагмы

под наружные покровы тела

или в другую полость. Обязательными

компонентами истинной грыжи являются:

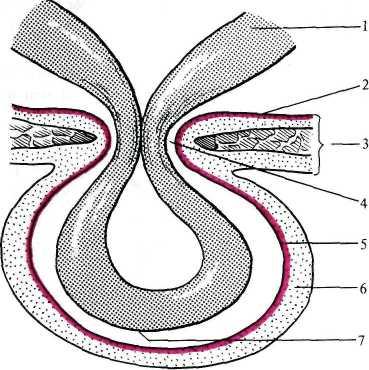

1) грыжевые ворота; 2) грыжевой мешок из

париетальной брюшины; 3) грыжевое

содержимое мешка — органы брюшной

полости (рис. 10.1). Выхождение

внутренних органов наружу через дефекты

в париетальной

брюшине

(т. е. не покрытых брюшиной)

называют эвентрацией.

Грыжевые

ворота — естественное

или искусственное отверстие в

мышечно-апоневротическом слое

брюшной стенки или фасци-альном

футляре, через которое выходит

грыжевое выпячивание.

„

; •», Ш.

%h.Э

бшащкиа;

.

{5-—

Й

Грыжевой

мешок представляет

собой часть париетальной брюшины,

выпячивающейся через грыжевые

ворота. В нем различают устье

— начальную часть мешка, шейку

— узкий отдел мешка, находящийся

в канале (в толще брюшной

стенки), тело — самую большую

часть, находящуюся за пределами

грыжевых ворот, и дно — дис-тальную

часть мешка. Грыжевой

мешок может быть одно- и много-

камерным.

-^чбшаьшиш стеньги

4 —

Грыжевоесодержимое-

Внутренние органы находящиеся В

248

полости

грыжевого мешка. Любой орган брюшной

полости может быть в грыжевом

мешке. Наиболее часто в нем находятся

хорошо подвижные органы:

большой сальник, тонкая кишка, сигмовидная

кишка. Грыжевое содержимое

может полностью вправляться в брюшную

полость (вправимые грыжи),

вправляться лишь частично, не вправляться

(невправимые грыжи) или

оказаться ущемленным в грыжевых воротах

(ущемленные грыжи). Особенно

важно отличать ущемленные грыжи от

невправимых, так как ущемление

угрожает развитием острой непроходимости

кишечника, некроза и гангрены кишки,

перитонита. Если большая часть внутренних

органов в течение

длительного времени находится в грыжевом

мешке, то такие грыжи называют

гигантскими. Они с трудом вправляются

во время операции вследствие

уменьшения объема брюшной полости и

потери пространства, ранее

занимаемого ими.

10.1. Наружные грыжи живота

Наружные

грыжи живота встречаются у 3—4 % всего

населения. По происхождению

различают врожденные и приобретенные

грыжи. Последние делят

на грыжи от «усилия» (вследствие

резкого повышения внутрибрюш-ного

давления), грыжи от «слабости»,

развивающиеся вследствие гипотрофии

мышц, уменьшения тонуса и эластичности

брюшной стенки (у пожилых

и ослабленных лиц). Кроме того, различают

послеоперационные и травматические

грыжи.

В

зависимости от анатомического расположения

различают грыжи паховые,

бедренные, пупочные, поясничные,

седалищные, запирательные, про-межностные.

Этиология

и патогенез. Наиболее

часто грыжи встречаются у детей в

возрасте

до 1 года. Число больных постепенно

уменьшается до 10-летнего возраста,

после этого снова увеличивается и к

30—40 годам достигает максимума.

В пожилом и старческом возрасте также

отмечается второй пик увеличения

числа больных с грыжами.

Наиболее

часто образуются паховые грыжи (75 %),

бедренные (8 %), пупочные

(4 %), а также послеоперационные (12 %). Все

прочие виды грыж составляют

около 1 %. У мужчин чаще встречаются

паховые грыжи, у женщин

— бедренные и пупочные.

Факторы,

приводящие к образованию грыж, можно

разделить на предрасполагающие

и производящие.

К

предрасполагающим факторам относятся

отягощенная наследственность,

возраст (например, слабая брюшная стенка

у детей первого года жизни, гипотрофия

тканей брюшной стенки у старых людей),

пол (особенности строения

таза и большие размеры бедренного кольца

у женщин, образование

пахового канала у мужчин), степень

упитанности, стремительное снижение

массы тела, травма брюшной стенки,

послеоперационные рубцы, пересечение

нервов, иннервирующих брюшную стенку.

Эти факторы способствуют

ослаблению брюшной стенки, увеличению

существующего анатомического

отверстия, появлению грыжевого

выпячивания.

Производящие

факторы вызывают повышение внутрибрюшного

давления. К ним относятся тяжелый

физический труд, трудные роды, затруднение

мочеиспускания, запоры, длительный

кашель. Усилие, способствующее

повышению внутрибрюшного давления,

может быть единственным

и внезапным (подъем тяжести) или часто

повторяющимся (кашель,

запоры).

249

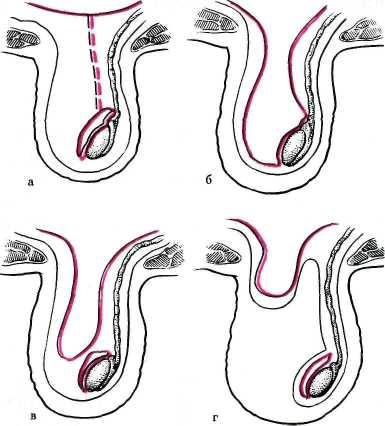

Причиной

образования врожденной

грыжи является недоразвитие

брюшной стенки во внутриутробном

периоде: эмбриональные

пупочные грыжи (грыжа пупочного

канатика), незараще-ние

влагалищного отростка брюшины.

Вначале формируются грыжевые

ворота и грыжевой мешок,

позже в результате физического

усилия внутренние органы проникают

в грыжевой мешок (рис.

10.2).

При

приобретенных грыжах грыжевой

мешок и внутренние органы

выходят через внутреннее отверстие

канала, затем через наружное (бедренный

канал, паховый

канал).

Рис. 10.2. Образование

паховых грыж.

а

— влагалищный отросток брюшины

облитерирован (норма); б — влагалищный

отросток брюшины не облитерирован,

врожденная паховая грыжа; в —

приобретенная

косая паховая грыжа; г — приобретенная

прямая паховая грыжа.

Клиническая

картина и диагностика.

Основными

симптомами заболевания являются

выпячивание и болевые ощущения в

области

грыжи при натуживании, кашле,

физическом напряжении, ходьбе,

при вертикальном положении

больного. Выпячивание исчезает

или уменьшается (при

частично

невправимой грыже) в горизонтальном

положении или после ручного

вправления.

Выпячивание

постепенно увеличивается, приобретает

овальную или округлую

форму. При грыжах, остро возникших в

момент резкого повышения внутрибрюшного

давления, больные ощущают сильную боль

в области формирующейся

грыжи, внезапное появление выпячивания

брюшной стенки и в редких случаях

кровоизлияния в окружающие ткани.

Больного

осматривают в вертикальном и горизонтальном

положении. Осмотр в вертикальном

положении позволяет определить при

натуживании и

кашле выпячивания, ранее незаметные, а

при больших грыжах устанавливают

наибольший их размер. При перкуссии

грыжевого выпячивания выявляют

тимпанический звук, если в грыжевом

мешке находится кишка, содержащая

газы, и притупление перкуторного звука,

если в мешке находятся большой

сальник или орган, не содержащий газа.

При

пальпации определяют консистенцию

грыжевого содержимого (уп-ругоэластичную

консистенцию имеет кишечная петля,

дольчатое строение мягкой

консистенции — большой сальник).

В

горизонтальном положении больного

определяют вправимость содержимого

грыжевого мешка. В момент вправления

большой грыжи можно услышать

характерное урчание кишечника.

После

вправления грыжевого содержимого

пальцем, введенным в грыжевые ворота,

уточняют размер, форму наружного

отверстия грыжевых ворот. При

покашливании больного палец исследующего

ощущает толчки выпячивающейся брюшины

и прилежащих органов — симптом кашлевого

толчка.

Данный симптом характерен для неосложненной

(вправимой) наружной

250

грыжи

живота. При невправимой грыже кашлевой

толчок также определяется,

хотя у большинства больных он бывает

ослабленным.

При

больших грыжах для определения характера

грыжевого содержимого проводят

рентгенологическое исследование

пищеварительного тракта, мочевого

пузыря (цистографию).

Лечение.

Консервативное

лечение проводят при пупочных грыжах

у детей.

Оно заключается в применении повязок

с пелотом, что препятствует выхождению

внутренних органов. У взрослых раньше

применяли различного

вида бандажи. Ношение бандажа назначают

временно больным, которые не могут быть

оперированы из-за наличия у них серьезных

противопоказаний к операции

(хронические заболевания сердца, легких,

почек в стадии декомпенсации,

цирроз печени, злокачественные

новообразования). Ношение

бандажа препятствует выхождению

внутренних органов в грыжевой мешок

и способствует временному закрытию

грыжевых ворот. Использование бандажа

возможно только при вправимых грыжах.

Длительное его ношение может

привести к гипотрофии тканей брюшной

стенки, образованию сращений

между внутренними органами и грыжевым

мешком, т. е. к развитию невправимой

грыжи.

Хирургическое

лечение является основным методом

предотвращения таких

тяжелых осложнений грыжи, как ее

ущемление, воспаление и др.

При

неосложненных грыжах рассекают ткани

над грыжевым выпячиванием,

тщательно выделяют края грыжевых ворот,

затем отсепаровывают из окружающих

тканей грыжевой мешок и вскрывают его.

Содержимое мешка вправляют

в брюшную полость, прошивают и перевязывают

шейку грыжевого

мешка. Мешок отсекают и укрепляют брюшную

стенку в области грыжевых

ворот путем пластики местными тканями,

реже аллопластическими материалами.

Грыжесечение проводят под местным или

общим обезболиванием.

Профилактика.

Предупреждение

развития грыж у грудных детей заключается

в соблюдении гигиены, правильном уходе

за пупком, рациональном кормлении,

регуляции функции кишечника. Взрослым

необходимы регулярные

занятия физической культурой и спортом

для укрепления как мускулатуры,

так и организма в целом. Большое значение

имеет раннее выявление

лиц, страдающих грыжами живота, и

проведение операции до развития

осложнений. Для этого необходимы

профилактические осмотры населения,

в частности школьников и людей пожилого

возраста.

Источник

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА для студентов медицинских вузов

Хирургические

болезни

Под редакцией

академика РАМН М. И. КУЗИНА

Издание третье, переработанное и дополненное

Рекомендовано Департаментом образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебника для студентов медицинских вузов

Москва

«Медицина»

2002

У ДК 617-089 (075.8) Б Б К 54.5

X50

Вподготовке третьего издания приняли участие академик РАМН, профессор М. И. КУЗИН, профессор П. С. ВЕТШЕВ, профессор Н. М. КУЗИН, про фессор Н. Н. КРЫЛОВ, доцент М. А. ЧИСТОВА, профессор Л. В. УСПЕН СКИЙ, д. м. н. А. М. КУЛАКОВА, профессор Л. В. ЧИСТОВ, профессор О. С. ШКРОБ, д. м. н. Е. Г. АРТЮХИНА.

X 50 Хирургические болезни: Учебник/ М. И. Кузин, О. С. Шкроб,

Н.М. Кузин и др.; Под ред. М. И. Кузина. — 3-е изд., перераб.

идоп. — М.: Медицина, 2002. — 784 с: ил. — ISBN 5-225-00920-4

Втретьем издании учебника (первое вышло в L986 г., второе — в 1995 г.), зна чительно переработанном и дополненном, изложены основные разделы частной хирургии, на современном уровне освещены вопросы диагностики и лечения распространенных хирургических заболеваний. В книгу включены новые главы «Синдром системной реакции на воспаление», «Малоинвазивные технологии в хирургии», «Ожирение». С учетом новых достижений переработана глава «Транс плантация органов».

ББК 54.5 | |

ISBN 5-225-00920-4 | © Издательство «Медицина», 1986 |

© Коллектив авторов, 1995 | |

© Коллектив авторов. 2002 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ | 11 | |

Глава 1. | СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ. | — |

М. И. Кузин | 12 | |

Глава 2. | МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ. — Н. М. Ку | |

зин | 22 | |

2.1. Видеоэндоскопическая хирургия | 22 | |

2.1.1. Видеолапароскопическая хирургия | 22 | |

2.1.2. Торакоскопическая хирургия | 27 | |

2.2. Интервенционная радиология | 28 | |

Глава 3. | ШЕЯ. — М. И. Кузин | 40 |

3.1. Пороки развития | 40 | |

3.2. Повреждения органов шеи | 43 | |

3.3. Абсцессы и флегмоны | 43 | |

3.4. Лимфаденит (специфический и неспецифический) | 45 | |

3.5. Опухоли шеи | 46 | |

Глава 4. | ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. | — |

П. С. Ветшев, М. И. Кузин | 47 | |

4.1. Методы исследования | 49 | |

4.2. Заболевания щитовидной железы , | 55 | |

4.2.1. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса, базедова бо | ||

лезнь) | 55 | |

4.2.2. Токсическая аденома (болезнь Пламмера) | 62 | |

4.2.3. Многоузловой токсический зоб | 63 | |

4.2.4. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания) | 64 | |

4.2.5. Спорадический зоб (простой нетоксический зоб) | 65 | |

4.2.6. Аберрантный зоб | 66 | |

4.2.7. Тиреоидиты | 67 | |

4.2.8. Гипотиреоз | 69 | |

4.3. Опухоли щитовидной железы | 71 | |

4.3.1. Доброкачественные опухоли (фолликулярные аденомы) . . . . | 71 | |

4.3.2. Злокачественные опухоли | 72 | |

4.4. Паращитовидные железы | 77 | |

4.4.1. Заболевания паращитовидных желез | 77 | |

4.4.1.1. Гиперпаратиреоз | 77 | |

4.4.1.2. Гипопаратиреоз | 80 | |

4.4.1.3. Опухоли паращитовидных желез | 80 | |

Глава 5. | МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. — М. И. Кузин, А. М. Кулакова | 81 |

5.1. Методы исследования | 83 | |

5.2. Пороки развития | 87 | |

5.3. Повреждения молочных желез | 87 | |

5.4. Воспалительные заболевания | 88 | |

5.4.1. Неспецифические воспалительные заболевания | 88 | |

5.4.2. Хронические специфические воспалительные заболевания | . . | 90 |

5.5. Дисгормональные дисплазии молочных желез | 91 | |

5.5.1. Мастопатия | 91 | |

5.5.2. Выделения из сосков | 94 | |

5.5.3. Галактоцеле | 95 | |

3

5.5.4. Гинекомастия | 95 |

5.6. Опухоли молочной железы | 96 |

5.6.1. Доброкачественные опухоли | 96 |

5.6.2. Злокачественные опухоли | 98 |

5.6.2.1. Рак | 98 |

5.6.2.2. Рак молочной железы in situ | 110 |

5.6.2.3. Рак молочной железы у мужчин | 113 |

5.6.2.4. Саркома молочной железы | 114 |

Глава 6. ГРУДНАЯ КЛЕТКА, ТРАХЕЯ, БРОНХИ, ЛЕГКИЕ, ПЛЕВРА. — | |

М. И. Кузин, О. С. Шкроб | 114 |

6.1. Методы исследования | 116 |

6.2. Грудная стенка | 120 |

6.2.1. Врожденные деформации грудной клетки | 120 |

6.2.2. Повреждения грудной клетки | 122 |

6.2.3. Воспалительные заболевания | 125 |

6.2.4.Специфические хронические воспалительные заболевания

грудной стенки | 125 |

6.2.5. Опухоли грудной стенки | 126 |

6.3. Трахея | 127 |

6.3.1. Пороки развития | 127 |

6.3.2. Травматические повреждения | 127 |

6.3.4. Стенозы трахеи | 128 |

6.3.5. Пищеводно-трахеальные свищи | 129 |

6.3.6. Опухоли трахеи | 130 |

6.4. Легкие. Бронхи | 131 |

6.4.1. Пороки развития бронхиального дерева и легочной паренхимы | 131 |

6.4.2. Пороки развития сосудов легких | 134 |

6.4.3. Воспалительные заболевания | 134 |

6.4.3.1. Абсцесс легкого | 136 |

6.4.3.2. Гангрена легкого | 139 |

6.4.3.3. Хронический абсцесс легкого | 144 |

6.4.4. Специфические воспалительные заболевания | 146 |

6.4.4.1. Туберкулез легких | 146 |

6.4.4.2. Сифилис легких | 147 |

6.4.4.3. Грибковые заболевания легких (микозы) | 148 |

6.4.4.4. Актиномикоз легких | 148 |

6.4.5. Бронхоэктатическая болезнь | 149 |

6.4.6. Кисты легких | 154 |

6.4.7. Эхинококкоз легких | 155 |

6.4.8. Опухоли легких | 158 |

6.4.8.1. Доброкачественные опухоли | 158 |

6.4.8.2. Злокачественные опухоли | 162 |

6.4.8.2.1. Рак легких | 162 |

6.5. Плевра | 173 |

6.5.1. Травматические повреждения | 173 |

6.5.1.1. Пневмоторакс | 173 |

6.5.2. Воспалительные заболевания плевры | 177 |

6.5.2.1. Экссудативный неинфекционный плеврит | 177 |

6.5.2.2. Острая эмпиема плевры | 179 |

6.5.2.3. Хроническая эмпиема | 184 |

6.5.3. Опухоли плевры | 185 |

4

•

6.5.3.1. Первичные опухоли плевры | 185 | ||

6.5.3.2. Вторичные метастатические опухоли | 188 | ||

Глава 7. | ПИЩЕВОД. —Л. В. Чистов, М. И. Кузин | 189 | |

7.1. Методы исследования | 190 | ||

7.2. Врожденные аномалии развития | 191 | ||

7.3. Повреждения пищевода | 193 | ||

7.4. Инородные тела пищевода | 194 | ||

7.5. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода | 195 | ||

7.6. Нарушения моторики пищевода | 200 | ||

7.6.1. Ахалазия кардии (кардиоспазм) | 200 | ||

7.6.2. Халазия (недостаточность) кардии | 205 | ||

7.7. Рефлюкс-эзофагит (пептический эзофагит) | 206 | ||

7.8. Дивертикулы пищевода | 208 | ||

7.9. Опухоли пищевода | 211 | ||

7.9.1. Доброкачественные опухоли и кисты | 211 | ||

7.9.2. Злокачественные опухоли | 212 | ||

7.9.2.1. Рак | 212 | ||

7.9.2.2. Саркома | 225 | ||

Глава 8. | ДИАФРАГМА. — Л. В. Чистов | 226 | |

8.1. Методы исследования | 227 | ||

8.2. Повреждения диафрагмы | 227 | ||

8.3. Диафрагмальные грыжи | 228 | ||

8,.4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | 229 | ||

8.5. Релаксация диафрагмы | 232 | ||

Глава 9. | ЖИВОТ. — М. А. Чистова | 233 | |

9.1. Методы исследования | 233 | ||

9.2. Острый живот | 241 | ||

9.3. Травмы живота | 245 | ||

9.4. Заболевания брюшной стенки | 247 | ||

9.5. Опухоли брюшной стенки | 248 | ||

Глава 10. ГРЫЖИ ЖИВОТА. — М. А. Чистова | 248 | ||

10.1. Наружные грыжи живота | 249 | ||

10.1.1. Паховые грыжи | 251 | ||

10.1.2. Бедренные грыжи | 258 | ||

10.1.3. Эмбриональные грыжи | 260 | ||

10.1.4. Пупочные грыжи | 261 | ||

10.1.5. Грыжи белой линии живота | 262 | ||

10.1.6. Травматические и послеоперационные грыжи | 262 | ||

10.1.7. Редкие виды грыж живота | 263 | ||

10.1.8. Осложнения наружных грыж живота | 264 | ||

10.2. Внутренние грыжи живота | 270 | ||

Глава 11. ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА. — М. И. Кузин, | |||

М. А. Чистова | 271 | ||

11.1. Методы исследования | 275 | ||

11.2. Пороки развития | 276 | ||

11.3. Инородные тела желудка и двенадцатиперстной кишки | . . . . | 279 | |

11.4. Химические ожоги и рубцовые стриктуры желудка | 280 | ||

11.5. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки | 280 | ||

11.6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки | . . . | 281 | |

11.6.1. Осложнения язвенной болезни | 301 | ||

5

11.6.1.1. Желудочно-кишечные кровотечения | 301 | |

11.6.1.2. Перфорация язвы | 307 | |

11.6.1.3. Пилородуоденальный стеноз | 313 | |

11.6.1.4. Пенетрация язвы | 316 | |

11.7. Острые язвы | 317 | |

11.8. Патологические синдромы после операций на желудке . . . . | 318 | |

11.9. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки | 328 | |

11.9.1. Доброкачественные опухоли желудка | 328 | |

11.9.2. Злокачественные опухоли желудка | 332 | |

11.9.2.1. Рак желудка | 332 | |

11.9.2.2. Саркома желудка | 347 | |

11.9.2.3. Лимфома желудка | 347 | |

11.9.3. Опухоли двенадцатиперстной кишки | 349 | |

Глава 12. ПЕЧЕНЬ. — Н. М. Кузин | 350 | |

12.1. Специальные методы исследования | 352 | |

12.2. Пороки развития | 352 | |

12.3. Травмы печени | 352 | |

12.4. Абсцессы печени | 353 | |

12.4.1. Бактериальные абсцессы | 353 | |

12.4.2. Паразитарные абсцессы | 355 | |

12.5. Паразитарные заболевания печени | 356 | |

12.5.1. Эхинококкоз | 356 | |

12.5.2. Альвеококкоз | 359 | |

12.5.3. Описторхоз | . . | 360 |

12.6. Непаразитарные кисты печени | 361 | |

12.7. Хронические специфические воспалительные заболевания . . | 363 | |

12.8. Опухоли печени | 363 | |

12.8.1. Доброкачественные опухоли | 363 | |

12.8.2. Злокачественные опухоли | 365 | |

12.9. Синдром портальной гипертензии | 366 | |

12.10. Печеночная недостаточность | 375 | |

Глава 13. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ. — Н. М. Кузин . . | 376 | |

13.1. Специальные методы исследования | 378 | |

13.2. Врожденные аномалии развития желчевыводящих протоков . . | 378 | |

13.3. Повреждения желчных путей | 379 | |

13.4. Желчнокаменная болезнь | 379 | |

13.4.1. Хронический калькулезный холецистит | 381 | |

13.4.2. Острый холецистит | 390 | |

13.5. Бескаменный холецистит | 394 | |

13.6. Постхолецистэктомический синдром | 395 | |

13.7. Опухоли желчного пузыря и желчных протоков | 396 | |

13.8. Желтуха | 400 | |

Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. — Н. М. Кузин, Л. В. Успенский . . . | 403 | |

14.1. Аномалии и пороки развития | 405 | |

14.2. Повреждения поджелудочной железы | 406 | |

14.3. Острый панкреатит | 407 | |

14.4. Хронический панкреатит | 419 | |

14.5. Кисты и свищи поджелудочной железы | 423 | |

14.6. Опухоли поджелудочной железы | 427 | |

14.6.1. Доброкачественные опухоли | 427 | |

14.6.2. Злокачественные опухоли | 428 | |

6

•

14.6.2.1. Рак поджелудочной железы | 428 |

14.6.3. Нейроэндокринные опухоли | 433 |

Глава 15. СЕЛЕЗЕНКА. — Н. М. Кузин | 441 |

15.1. Пороки развития | 441 |

15.2. Повреждения селезенки | 441 |

15.3. Заболевания селезенки | 443 |

15.4. Гиперспленизм | 445 |

Глава 16. СРЕДОСТЕНИЕ. — Н. М. Кузин | 455 |

16.1. Повреждения средостения | 456 |

16.2. Воспалительные заболевания | 457 |

16.2.1. Нисходящий некротизирующий острый медиастинит . . . . | 457 |

16.2.2. Послеоперационный медиастинит | 458 |

16.2.3. Склерозирующий (хронический) медиастинит | 460 |

16.3. Синдром верхней полой вены | 462 |

16.4. Опухоли и кисты средостения | 462 |

16.4.1. Неврогенные опухоли | 464 |

16.4.2. Тимомы | 466 |

16.4.3. Дизэмбриогенетические опухоли . . . | 467 |

16.4.4. Мезенхимальные опухоли | 469 |

16.4.5. Лимфоидные опухоли | 470 |

16.4.6. Кисты средостения | 471 |

Глава 17. СЕРДЦЕ. ПЕРИКАРД. — М. И. Кузин, А. Н. Кайдаш | 473 |

17.1. Специальные методы исследования | 474 |

17.2. Обеспечение операций на сердце и крупных сосудах | 474 |

17.3. Ранения сердца и перикарда | 475 |

17.4. Врожденные пороки сердца | 476 |

17.4.1. Врожденные аномалии расположения сердца и магистраль | |

ных сосудов | 479 |

17.4.1.1. Стеноз легочного ствола (изолированное сужение легочной | |

артерии) | 479 |

17.4.1.2. Врожденный стеноз устья аорты | 480 |

17.4.1.3. Открытый артериальный проток | 482 |

17.4.1.4. Дефект межпредсердной перегородки | 483 |

17.4.1.5. Дефект межжелудочковой перегородки | 485 |

17.4.1.6. Тетрада Фалло | 487 |

17.5. Приобретенные пороки сердца | 489 |

17.5.1. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный | |

стеноз) | 489 |

17.5.2. Недостаточность левого предсердно-желудочкового клапана | |

(митральная недостаточность) | 492 |

17.5.3. Аортальные пороки сердца | 494 |

17.6. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца | 496 |

17.7. Хроническая ишемическая болезнь сердца | 497 |

17.8. Постинфарктная аневризма сердца | 499 |

17.9. Перикардиты | 501 |

17.9.1. Острые перикардиты | 501 |

17.9.2. Выпотные перикардиты | 502 |

17.9.3. Хронические перикардиты | 503 |

17.10. Нарушения ритма | 505 |

17.10.1. Брадикардия | 506 |

17.10.2. Тахикардии | 507 |

7

Глава 18. АОРТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АРТЕРИИ. — М. И. Кузин, Е. Г. Ар

тюхина | 509 |

18.1. Методы исследования | 510 |

18.2. Общие принципы лечения заболеваний артерий | 514 |

18.3. Врожденные пороки | 516 |

18.4. Патологическая извитость артерий (кинкинг) | 521 |

18.5. Гемангиомы | 522 |

18.6. Травмы артерий | 523 |

18.7. Облитерирующие заболевания | 525 |

18.7.1. Облитерирующий атеросклероз | 526 |

18.7.2. Неспецифический аортоартериит | 527 |

18.7.3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера—Бюр | |

гера) | 528 |

18.7.4. Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты | 529 |

18.7.5.Облитерирующие заболевания висцеральных ветвей аорты . . 533

18.7.6.Заболевания почечных артерий. Вазоренальная гипертензия . 535

18.7.7.Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей . 538

18.8. Аневризмы аорты и периферических артерий | 546 |

18.8.1. Аневризмы аорты | 547 |

18.8.2. Аневризмы периферических артерий | 554 |

18.8.3. Артериовенозная аневризма | 555 |

18.9. Тромбозы и эмболии | 556 |

18.9.1. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов | 561 |

18.10. Заболевания мелких артерий и капилляров | 563 |

18.10.1. Диабетическая ангиопатия | 563 |

18.10.2. Болезнь Рейно | 564 |

18.10.3. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна—Геноха) . . . | 565 |

Глава 19. ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ. — М. И. Кузин, Е. Г. Артюхина | 565 |

19.1. Методы исследования | 567 |

19.2. Врожденные венозные дисплазии | 569 |

19.3. Повреждения магистральных вен конечностей | 570 |

19.4. Хроническая венозная недостаточность | 571 |

19.4.1. Варикозное расширение вен нижних конечностей | 571 |

19.4.2. Посттромбофлебитический синдром | 579 |

19.4.3. Трофические язвы венозной этиологии | 585 |

19.5. Острый тромбофлебит поверхностных вен | 587 |

19.6. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей | 589 |

19.7. Окклюзии ветвей верхней полой вены | 595 |

19.8. Эмболия легочной артерии | 596 |

Глава 20. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ КОНЕЧНОСТЕЙ. — М. И. Кузин | 600 |

20.1. Заболевания лимфатических сосудов | 600 |

20.1.1. Лимфедема | 600 |

20.1.2. Лимфангиомы | 602 |

Глава 21. ТОНКАЯ КИШКА. — Н. Н. Крылов | 603 |

21.1. Аномалии и пороки развития | 604 |

21.2. Травмы тонкой кишки | 605 |

21.3. Заболевания тонкой кишки | 606 |

21.3.1. Дивертикулы тонкой кишки | 606 |

21.3.2. Ишемия кишечника | 608 |

21.3.3. Болезнь Крона | 609 |

21.4. Опухоли тонкой кишки | 616 |

8

21.5. Кишечные свищи | 618 |

21.6. Синдром «короткой кишки» | 619 |

Глава 22. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК. — Н. Н. Крылов | 621 |

22.1. Острый аппендицит | 623 |

22.1.1. Типичные формы острого аппендицита | 632 |

22.1.2. Атипичные формы острого аппендицита | 634 |

22.1.3. Острый аппендицит у беременных | 637 |

22.1.4. Острый аппендицит у ВИЧ-инфицированных | 638 |

22.1.5. Осложнения острого аппендицита | 639 |

22.1.6. Дифференциальная диагностика | 640 |

22.2. Хронический аппендицит | 646 |

22.3. Опухоли червеобразного отростка | 646 |

Глава 23. ОБОДОЧНАЯ КИШКА. — Н. Н. Крылов | 648 |

23.1. Аномалии и пороки развития | 649 |

23.1.1. Болезнь Гиршпрунга (аганглионарный мегаколон) | 649 |

23.1.2. Идиопатический мегаколон | 651 |

23.2. Воспалительные заболевания ободочной кишки | 652 |

23.2.1. Неспецифический язвенный колит | 652 |

23.3. Дивертикулы и дивертикулез | 656 |

23.4. Доброкачественные опухоли | 660 |

23.4.1. Полипы и полипоз | 660 |

23.5. Злокачественные опухоли | 661 |

23.5.1. Рак ободочной кишки | 661 |

Глава 24. ПРЯМАЯ КИШКА. — 77. С. Ветшев | 669 |

24.1. Методы исследования | 670 |

24.2. Врожденные аномалии | 671 |

24.3. Травмы прямой кишки | 671 |

24.4. Заболевания прямой кишки | 672 |

24.4.1. Геморрой | 672 |

24.4.2. Трещина заднего прохода | 675 |

24.4.3. Парапроктит и свищи прямой кишки | 676 |

24.4.4. Выпадение прямой кишки | 682 |

24.5. Рак прямой кишки | 684 |

Глава 25. НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА. — М. И. Кузин | 693 |

25.1. Острая непроходимость | 693 |

25.1.1. Обтурационная непроходимость | 703 |

25.1.2. Странгуляционная непроходимость | 705 |

25.1.3. Динамическая непроходимость | 710 |

Глава 26. БРЮШИНА И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО. — М. И. Ку | |

зин | 712 |

26.1. Брюшина | 712 |

26.1.1. Перитонит | 712 |

26.1.1.1. Абсцессы (отграниченный перитонит) брюшной полости | |

и малого таза | 729 |

26.1.1.2. Туберкулезный перитонит | 732 |

26.1.1.3. Генитальный перитонит | 733 |

26.1.2. Опухоли брюшины | 734 |

26.2. Забрюшинное пространство | 734 |

26.2.1. Повреждение тканей забрюшинного пространства | 734 |

26.2.2. Гнойные заболевания тканей забрюшинного пространства . . | 735 |

9

Источник