Хирургия и анатомия грыж

1 Классификация Грыжа — это выхождение из брюшной полости ее содержимого, состоит из грыжевых ворот, грыжевого мешка и грыжевого содержимого. Грыжевые ворота — это место брюшной стенки, через которое грыжевой мешок с содержимым выходит за ее пределы. Грыжевой мешок — париетальный листок брюшины, выталкиваемый выходящими из брюшной полости органами и состоит из дна, тела и шейки. Грыжевым содержимым может быть сальник, петли тонкой кишки и другие органы.

Классификация грыж. Внутренние — грыжа двенадцатиперстно-тощего кармана, сальниковой сумки, ретроцекальная грыжа и др. виды диафрагмальных грыж. Наружные- паховые (прямые и косые), бедренные, белой линии живота, пупочные, спигелиевой линии, поясничные, запирательные, послеоперационные.

По этиологии — врожденные, приобретенные, послеоперационные, рецидивные и травматические грыжи. По клиническим признакам — вправимые, невправимые и ущемленные. Грыжа считается вправимой, если ее содержимое легко вправляется в брюшную полость. При невправимой грыже, невозможность вправления связана со сращениями грыжевого содержимого со стенками мешка, без признаков непроходимости. Ущемление грыжи — сдавление грыжевого содержимого на уровне грыжевых ворот. Виды ущемлений: пристеночное и ретроградное. Ущемление стенки кишки (грыжа Рихтера) встречается при узких грыжевых воротах — пупочные, бедренные, эпигастральные грыжи. При ретроградном ущемлении ущемляется две и более кишечные петли. При этом в патологический процесс вовлекаются петли находящиеся и в брюшной полости.

Скользящие грыжи. Грыжевой мешок представлен стенкой полого органа, не покрытого брюшиной (мочевой пузырь, слепая кишка, реже др. органы). При наполнении мезоперитонеально расположенного органа грыжевой мешок скользящей грыжи может вернуться (ускользнуть) в брюшную полость.

2. Паховые грыжи Паховые грыжи (косые и прямые). При косой грыже грыжевой мешок выходит через глубокое паховое кольцо, паховый канал и выходит через поверхностное паховое кольцо, спускаясь в мошонку. Семенной канатик лежит медиально или медиально и кзади от грыжевого мешка. Если отросток брюшины, проходящий по паховому каналу, не зарастает, возникает врожденная паховая грыжа, яичко в такой грыже находится в грыжевом мешке. Пластика направлена на укрепление передней стенки пахового канала. При прямой паховой грыже, грыжевой мешок идет через медиальную паховую ямку, растягивает заднюю стенку пахового канала (поперечную фасцию) и выходит через поверхностное кольцо. Грыжевой мешок проходит вне семенного канатика, но не спускается в мошонку. Пластика грыжевых ворот направлена на укрепление задней стенки пахового канала.

Цель операций — устранение грыжевого выпячивания и пластическое укрепление слабого места брюшной стенки. Этапы операций:

послойное рассечение тканей над грыжевым выпячиванием;

рассечение грыжевых ворот;

выделение грыжевого мешка;

вскрытие мешка и ревизия его содержимого;

перевязка и отсечение грыжевого мешка у его шейки;

пластическое закрытие грыжевых ворот.

Техника операций. Разрез проводится параллельно и на 2 см. выше паховой складки, от точки на границе латеральной и средней ее трети до лонного бугорка, длинной 10 — 12 см. Рассекают кожу, клетчатку, глубокий листок поверхностной фасции, пересекается a. и v. epigastrica superficialis, обнажают апоневроз наружной косой мышцы живота и расширенное поверхностное паховое кольцо. После рассечения апоневроза, края его берут на зажимы и разводят в разные стороны, при этом обнажаются нижние свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота и увеличенный семенной канатик. Далее рассекают общую влагалищную оболочку семенного канатика с мышечными волокнами m.cremaster и среди элементов канатика отыскивают стенку грыжевого мешка. Подняв на зажиме грыжевой мешок, тупо и остро начинают выделять от дна до шейки. Грыжевой мешок вскрывают ближе к дну и вправляют содержимое мешка в брюшную полость. Пустой грыжевой мешок прошивают кетгутом у шейки, перевязывают с двух сторон и отсекают. Семенной канатик укладывают на место. Следующим этапом идет пластика пахового канала. При косых паховых грыжах проводится пластика передней стенки по Жиррару, Жиррару-Спасокукоцкому, Мартынову, Кимбаровскому и др. При прямых паховых грыжах проводится пластика задней стенки по Бассини, Кукуджанову и др.

3. Пупочные грыжи Разрез проводят на несколько см. выше пупка с обходом его слева, продолжающийся на 3 -4 см. ниже. У тучных людей делают полулунный или овальный разрез, окаймляющий грыжевое выпячивание снизу. Отпрепаровывая кожный лоскут слева направо, отделяют кожу с подкожной клетчаткой от грыжевого мешка. Выделяют его до тех пор, пока не будут четко видны грыжевые ворота, образованные плотным апоневротическим краем пупочного кольца. Далее рассекают пупочное кольцо в поперечном направлении или по белой линии вверх и вниз. После вправления содержимого брюшину ушивают непрерывным кетгутовым швом. Используют пластику по Мейо или по Сапежко.

4. Грыжи белой линии живота Операционная тактика проводится также как и при пупочных грыжах. Пластику проводят по Сапежко — Дьяконову, т.е. создают дупликатуру из слоев апоневроза белой линии живота в вертикальном направлении путем наложения нескольких П-образных швов с последующим подшиванием узловыми швами края свободного лоскута апоневроза к передней стенке влагалища прямой мышцы живота.

5. Ущемленные грыжи В случаях ущемленных грыж ущемляющее кольцо рассекают только после фиксации ущемленного органа. Если ущемлено несколько кишечных петель, то все соседние петли должны быть выведены, расправлены и осмотрены, чтобы не пропустить ретроградное ущемление. Сине-багровый цвет кишки, отсутствие пульсации сосудов и перистальтики говорит о ее нежизнеспособности. В этих случаях производят резекцию кишки. Резекция кишки проводится в пределах здоровых участков кишки, отступив в сторону приводящей части на 30 — 40 см., а отводящей — на 15 — 20см.

Источник

ÀÍÀÒÎÌÎ-ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ È ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÍÀÒÎÌÈß ÁÅÄÐÅÍÍÎÉ ÃÐÛÆÈ

Ðàçëè÷íûå âèäû áåäðåííûõ ãðûæ ðàñïîëàãàþòñÿ ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé â îáëàñòè ñêàðïîâà òðåóãîëüíèêà. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ñêàðïîâà òðåóãîëüíèêà ñâåðõó îãðàíè÷åíà ïàõîâîé ñâÿçêîé, ìåäèàëüíî-äëèííîé ïðèâîäÿùåé ìûøöåé (m. adductor longus), ëàòåðàëüíî ïîðòíÿæíîé ìûøöåé (m. sartorius). Ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé èìååòñÿ äâà ïðîñòðàíñòâà: ñîñóäèñòàÿ ëàêóíà (lacuna vasorum) è ìûøå÷íàÿ ëàêóíà (lacuna musculorum), ðàçäåëåííûå ïîäâçäîøíî-ãðåáåøêîâîé ñâÿçêîé (lig. ilio-pectineum-BNA), ïîäâçäîøíî-ãðåáåøêîâîé äóãîé (arcus ilio-pectineus-PNA), êîòîðàÿ îòõîäèò îò ïàõîâîé ñâÿçêè è ïðèêðåïëÿåòñÿ ê ïîäâçäîøíî-ãðåáåøêîâîìó âîçâûøåíèþ (eminentia ilio-pectinea). Ñîñóäèñòàÿ ëàêóíà ðàñïîëîæåíà ìåäèàëüíî, ÷åðåç íåå ïðîõîäÿò áåäðåííàÿ àðòåðèÿ è âåíà, ðàñïîëàãàþùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé.

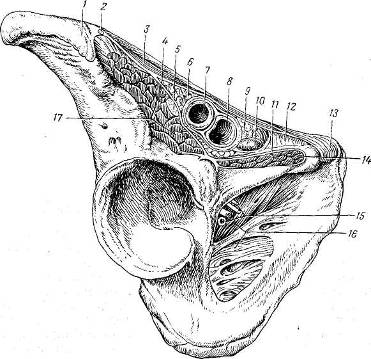

Ìûøå÷íàÿ ëàêóíà ñîäåðæèò ïîäâçäîøíî-ïîÿñíè÷íóþ ìûøöó (m. iliopsoas) è áåäðåííûé íåðâ (ï. femoralis), ðàñïîëàãàåòñÿ ëàòåðàëüíî îò ñîñóäèñòîé ëàêóíû, çàíèìàÿ îêîëî % ïðîìåæóòêà ìåæäó ïàõîâîé ñâÿçêîé è âåðõíåé âåòâüþ ëîííîé êîñòè (ðèñ. 84). Çíàíèå ýòèõ àíàòîìè÷åñêèõ îáëàñòåé èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå è ïðè îïåðàöèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ áåäðåííûõ ãðûæ.

Ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé õîðîøî ðàçâèòà ïîäêîæíîæèðîâàÿ êëåò÷àòêà. Ïîâåðõíîñòíûå ëèìôàòè÷åñêèå óçëû ðàñïîëîæåíû ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé ïàðàëëåëüíî áåäðåííîé àðòåðèè è ïðèíèìàþò áîëüøèíñòâî ïîâåðõíîñòíûõ ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ íèæíåé êîíå÷íîñòè. Ãëóáîêèå ëèìôàòè÷åñêèå óçëû (ïîäïàõîâûå) ñîïðîâîæäàþò áåäðåííóþ âåíó. Ñàìûé êðóïíûé èç ýòèõ óçëîâ íîñèò íàçâàíèå óçëà Ïèðîãîâà (Ðîçåíìþëëåðà) è ðàñïîëàãàåòñÿ â ïðåäåëàõ áåäðåííîãî êîëüöà. Ýòè óçëû ïðèíèìàþò ëèìôó èç ãëóáîêèõ îòäåëîâ íèæíåé êîíå÷íîñòè.

Ðèñ. 84. Ìûøå÷íàÿ è ñîñóäèñòàÿ ëàêóíû (ïîëóñõåìàòè÷åñêè) ïîLanz è Wachsmuth (Ã. Å. Îñòðîâåðõîâ, Ä. Í. Ëóáîöêèé, 10. Ì. Áîìàø. Êóðñ îïåðàòèâíîé õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè. Ì., 1963).

1 spina iliaca anterior superior; 2 n. cutaneus femoris lateralis; 3 lig. inguinale; 4 arcus ilio-pectmeus (lig. iliopectineum); 5 n. femoralis; 6 ramus femoralis n. genitofemoralis (n. lumbo-inguinalis BNA); 7 a. femoralis; 8 v. femoralis; 9 êëåò÷àòêà âíóòðåííåãî áåäðåííîãî êîëüöà; 10 nodus lymphaticus inguinalis profundus ( ëèìôàòè÷åñêèé óçåë Ðîçåíìþëëåðà Ïèðîãîâà ); 11 fascia pectinea; 12 lig. lacunare; 13 tuberculum pubicum; 14 m. pectineus; 15 vasaobturatoria è n.obturatorius; 16 membranaobturatoria; 17 m. iliopsoas.

Ïîâåðõíîñòíûé ëèñòîê øèðîêîé ôàñöèè áåäðà ðàñïîëàãàåòñÿ íàä áåäðåííûìè ñîñóäàìè, îáðàçóÿ ó ìåäèàëüíîãî êðàÿ âåíû ñåðïîâèäíûé îòðîñòîê (processus falciformis), êðàÿ êîòîðîãî âûðàæåíû õîðîøî è îôîðìëåíû â âèäå ïîëóëóííûõ ñêëàäîê âåðõíèé è íèæíèé ðîæêè (cornu superior, cornu inferior). Âåðõíèé ðîã ïðîõîäèò íàä áåäðåííîé âåíîé è ïîäâîðà÷èâàåòñÿ ïîä ïàõîâóþ ñâÿçêó, âïëåòàÿñü â ëàêóíàðíóþ ñâÿçêó (lig. lacunare, lig. Gimbernati).

Íèæíèé ðîã ïîäõîäèò ïîä áîëüøîé ïîäêîæíîé âåíîé, íàïðàâëÿÿñü äàëüøå ê ãðåáåøêîâîé ôàñöèè (fascia pectinea). Ïðîñòðàíñòâî, îãðàíè÷åííîå ñåðïîâèäíûì îòðîñòêîì, íàçûâàåòñÿ îâàëüíîé ÿìêîé (fossa ovalis BNA, hiatus saphenus PNA), îíî âûïîëíåíî æèðîâîé êëåò÷àòêîé è ïîêðûòî ðàçðûõëåííûì ó÷àñòêîì ïîâåðõíîñòíîãî ëèñòêà øèðîêîé ôàñöèè áåäðà (ðåøåò÷àòàÿ ôàñöèÿ fascia cribrosa). ×åðåç ýòó ôàñöèþ ïðîõîäÿò êðîâåíîñíûå è ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû.

Áîëüøàÿ ïîäêîæíàÿ âåíà âïàäàåò â áåäðåííóþ âåíó íàä íèæíèì ðîãîì ñåðïîâèäíîãî îòðîñòêà íà ðàññòîÿíèè 3 ñì îò ïàõîâîé ñâÿçêè. Íà ãëóáîêîé ïëàñòèíêå øèðîêîé ôàñöèè áåäðà ðàñïîëàãàþòñÿ áåäðåííàÿ àðòåðèÿ è áåäðåííàÿ âåíà. Ãëóáîêàÿ ïëàñòèíêà (ëèñòîê) øèðîêîé ôàñöèè áåäðà ïîêðûâàåò ïîäâçäîøíîïîÿñíè÷íóþ ìûøöó (m. iliopsoas) è ãðåáåøêîâóþ ìûøöó (m. pectineus). Ýòîò ó÷àñòîê øèðîêîé ôàñöèè áåäðà íîñèò íàçâàíèå ãðåáåøêîâîé ôàñöèè. Ñ ýòîé ôàñöèåé õèðóðã âñòðå÷àåòñÿ ïðè îïåðàöèè áåäðåííîé ãðûæè è ïðè äîñòàòî÷íîé ïëîòíîñòè ôàñöèè èñïîëüçóåò åå äëÿ ïëàñòèêè.  îáëàñòè îâàëüíîé ÿìêè îòõîäÿò âåòâè a. pudenda externa, a. epigastrica superficialis, a. circumflexa ilium superficialis, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ îäíîèìåííûìè âåíàìè, âïàäàþùèìè â áåäðåííóþ âåíó èëè áîëüøóþ ïîäêîæíóþ âåíó. Ýòè ñîñóäû ðàñïîëàãàþòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê áåäðåííîìó êàíàëó ìåñòó âûõîäà áåäðåííîé ãðûæè. Ïîâåðõíîñòíûå ñëîè èííåðâèðóþòñÿ âåòâÿìè ï. lumboinguinalis è îò÷àñòè âåòâÿìè n. iliohypogastricus è n. ilioinguinalis. Áåäðåííûé íåðâ (n. femoralis) âûõîäèò íà áåäðî ÷åðåç ìûøå÷íóþ ëàêóíó è â îáëàñòè ñêàðïîâà òðåóãîëüíèêà ðàñïîëàãàåòñÿ êíàðóæè îò áåäðåííîé àðòåðèè, îòäåëÿÿñü îò íåå ãëóáîêîé ïëàñòèíêîé øèðîêîé ôàñöèè áåäðà.

Áåäðåííûé êàíàë. À. Ï. Ïðîêóíèí (1900), ïðîâîäèâøèé èññëåäîâàíèÿ ïî àíàòîìèè áåäðåííîé ãðûæè, ïðèøåë ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî áåäðåííîãî êàíàëà áåç áåäðåííîé ãðûæè íåò è îáðàçîâàíèå åãî íàáëþäàåòñÿ òîëüêî ïðè ðàçâèòèè áåäðåííîé ãðûæè.

Áåäðåííàÿ ãðûæà ïðîõîäèò ñêâîçü áðþøíóþ ñòåíêó, ñïóñêàÿñü â ñîñóäèñòóþ ëàêóíó ÷åðåç âíóòðåííåå áåäðåííîå êîëüöî, îãðàíè÷åííîå ñïåðåäè (è ñâåðõó) ìåäèàëüíîé ÷àñòüþ ïàõîâîé ñâÿçêè, ñçàäè (è ñíèçó) ãîðèçîíòàëüíîé âåòâüþ ëîííîé êîñòè, ïðèêðûòîé çäåñü ëàêóíàðíîé ñâÿçêîé è îòõîäÿùåé îò íåå ãðåáåøêîâîé ôàñöèåé, ñíàðóæè áåäðåííîé âåíîé (ñîñóäèñòûì âëàãàëèùåì), à ñ ìåäèàëüíîé ñòîðîíû âîãíóòûì êðàåì ëàêóíàðíîé ñâÿçêè. Ëàêóíàðíàÿ ñâÿçêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåáîëüøóþ, âååðîîáðàçíî ðàñùåïëÿþùóþñÿ ñóõîæèëüíóþ ïëàñòèíêó, îòõîäÿùóþ îò ïàõîâîé ñâÿçêè ê âåðõíåé âåòâè ëîííîé êîñòè íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ìåñòîì ïðèêðåïëåíèÿ ïàõîâîé ñâÿçêè ê ëîííîìó áóãîðêó.

Ëàêóíàðíàÿ ñâÿçêà ó ìóæ÷èí èìååò áîëüøóþ ïëîòíîñòü, ÷åì ó æåíùèí; â ïîæèëîì âîçðàñòå, îñîáåííî ó æåíùèí, ýòà ñâÿçêà îïóñêàåòñÿ è ñîïðîòèâëÿåìîñòü åå óìåíüøàåòñÿ.

Ïîïåðå÷íûå ðàçìåðû âíóòðåííåãî áåäðåííîãî êîëüöà ó ìóæ÷èí ñîñòàâëÿþò 1,2 ñì, ó æåíùèí 1,8 ñì. Áîëüøèå ðàçìåðû âíóòðåííåãî áåäðåííîãî êîëüöà ó æåíùèí îòðàæàþò àíàòîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè òàçà æåíùèí, èìåþùåãî áîëüøèå ðàçìåðû â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè.  ðàííåì äåòñêîì âîçðàñòå âíóòðåííåå áåäðåííîå êîëüöî èìååò âèä óçêîé ùåëè, ÷åì, î÷åâèäíî, îáúÿñíÿåòñÿ áîëüøàÿ ðåäêîñòü áåäðåííûõ ãðûæ ó äåòåé.

Ïðè îñìîòðå ïåðåäíåé ñòåíêè æèâîòà ñî ñòîðîíû áðþøíîé ïîëîñòè ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé âèäíî íåáîëüøîå óãëóáëåíèå áðþøèíû, ðàñïîëîæåííîå ñîîòâåòñòâåííî âíóòðåííåìó áåäðåííîìó êîëüöó ìåäèàëüíåå áåäðåííûõ ñîñóäîâ; ýòî óãëóáëåíèå (fovea femoralis) îòäåëÿåòñÿ îò ëåæàùåé íàä íèì fovea inguinalis medialis ëèøü ïàõîâîé ñâÿçêîé, à îò ëåæàùåé ïîä íèì fovea obturatoria âåðõíåé âåòâüþ ëîííîé êîñòè. Òàêèì îáðàçîì, àíàòîìè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ íèæíåãî îòäåëà ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè íàä è ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé îïðåäåëÿþò âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ ÷åòûðåõ âèäîâ íàðóæíûõ áðþøíûõ ãðûæ (ïàõîâàÿ êîñàÿ, ïàõîâàÿ ïðÿìàÿ, áåäðåííàÿ è çàïèðàòåëüíàÿ).

Ïðîéäÿ ÷åðåç âíóòðåííåå áåäðåííîå êîëüöî (anulus femoralis internus) è îáðàçóÿ áåäðåííûé êàíàë (äëèíîé 12 ñì), áåäðåííûå ãðûæè âûõîäÿò èç-ïîä ïàõîâîé ñâÿçêè êíóòðè îò áåäðåííîé âåíû. Íàðóæíîå áåäðåííîå êîëüöî (anulus femoralis externus) ðàñïîëàãàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè 22,5 ñì êíèçó îò ïàõîâîé ñâÿçêè. Áåäðåííûé êàíàë ÿâëÿåòñÿ «ñëàáûì» ìåñòîì â ñîñóäèñòîé ëàêóíå. Ïðîõîäÿ êîðîòêèé áåäðåííûé êàíàë, áåäðåííàÿ ãðûæà âñòðå÷àåò íà ñâîåì ïóòè èìåþùèåñÿ çäåñü àíàòîìè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå è ñîñòàâëÿþò îáîëî÷êè ãðûæåâîãî ìåøêà ïðåäáðþøèííóþ êëåò÷àòêó, ôàñöèàëüíóþ ïëàñòèíêó (septum femorale), îáðàçîâàííóþ ïîïåðå÷íîé ôàñöèåé, õîðîøî ðàçâèòóþ æèðîâóþ êëåò÷àòêó êàíàëà, ðåøåò÷àòóþ ôàñöèþ, ïîäêîæíóþ êëåò÷àòêó è êîæó.

Ïðè áåðåæíîì àíàòîìè÷íîì ðàññå÷åíèè òêàíåé âî âðåìÿ îïåðàöèè áåäðåííîé ãðûæè îáíàðóæåíèå è âûäåëåíèå ãðûæåâîãî ìåøêà îáû÷íî íå ïðåäñòàâëÿåò êàêèõ-ëèáî òðóäíîñòåé. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó îòíîøåíèå ãðûæåâîãî âûïÿ÷èâàíèÿ ê áëèçëåæàùèì êðîâåíîñíûì ñîñóäàì: êíàðóæè v. femoralis, ñâåðõó a. epigastrica inferior, ìåäèàëüíî a. obturatoria â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíà îòõîäèò a. epigastrica inferior. Ïðè ýòîì âàðèàíòå õîäà çàïèðàòåëüíîé àðòåðèè ãðûæåâûå âîðîòà îêàçûâàþòñÿ îêðóæåííûìè êîëüöîì èç ñîñóäîâ (v. femoralis, a. epigastrica inferior, a. obturatoria), êîòîðîå íà çàðå õèðóðãèè íàçâàëè «corona mortis» (âåíåö ñìåðòè) èç-çà îïàñíîñòè ïîâðåæäåíèÿ çàïèðàòåëüíîé àðòåðèè.

Õèðóðãè÷åñêàÿ àíàòîìèÿ áåäðåííîé ãðûæè ñòàâèò îñíîâíîé çàäà÷åé õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áåäðåííûõ ãðûæ ëèêâèäàöèþ áðþøèííîé âîðîíêè è çàêðûòèå âíóòðåííåãî áåäðåííîãî êîëüöà.

Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå. Ïî ñâîåé ÷àñòîòå áåäðåííûå ãðûæè ñòîÿò íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå ïàõîâûõ, ñîñòàâëÿÿ îò 16,9 (Ã. Â. Àëèïîâ, 1923) äî 5,3 % (Â. È. Äîáðîòâîðñêèé, 1935) îáùåãî ÷èñëà ãðûæ áðþøíîé ñòåíêè. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áåäðåííûõ ãðûæ íàáëþäàåòñÿ ó áîëüíûõ â âîçðàñòå 4060 ëåò. Áåäðåííûå ãðûæè ðàçâèâàþòñÿ ÷àùå ó æåíùèí, ñîñòàâëÿÿ îò 80 (Ï. È. Òèõîâ, 1914) äî 74 % (Ë. Í. Êåíàðñêàÿ, 1941). Ó äåòåé áåäðåííûå ãðûæè áûâàþò êðàéíå ðåäêî. Í. Â. Øâàðö íàáëþäàë áåäðåííóþ ãðûæó òîëüêî îäèí ðàç ó äåâî÷êè 9 ëåò. Íà ìàòåðèàëå äåòñêèõ áîëüíèö Ìîñêâû çà 1937 ã. áåäðåííûå ãðûæè ó äåòåé äî 11-ëåòíåãî âîçðàñòà íå âñòðå÷àëèñü (Ë. Í. Êåíàðñêàÿ).

Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, ïðàâîñòîðîííèå áåäðåííûå ãðûæè íàáëþäàþòñÿ â 63 %, ëåâîñòîðîííèå â 30 %, äâóñòîðîííèå â 7 %. Ñî÷åòàíèå áåäðåííûõ ãðûæ ñ äðóãèìè ãðûæàìè áðþøíîé ñòåíêè îòìå÷àëîñü, ïî äàííûì Ë. Í. Êåíàðñêîé, â 5,5 %. Äâóñòîðîííèå áåäðåííûå ãðûæè áûâàþò ÷àùå â ïîæèëîì âîçðàñòå.

Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ òèïè÷íàÿ áåäðåííàÿ ãðûæà (hernia femoralis typica), âûõîäÿùàÿ ïîä ïàõîâîé ñâÿçêîé èç áåäðåííîãî êàíàëà, ìåäèàëüíåå áåäðåííîé âåíû. Òèïè÷íûå áåäðåííûå ãðûæè ìîãóò èìåòü îòäåëüíûå âûïÿ÷èâàíèÿ äèâåðòèêóëû, îòõîäÿùèå â ñòîðîíó îò îñíîâíîãî ìåøêà, îáðàçóÿ òàê íàçûâàåìóþ hernia femoralis interparietalis. Íàáëþäàþòñÿ è ìíîãîêàìåðíûå ãðûæåâûå ìåøêè, âûõîäÿùèå â îòäåëüíûå îòâåðñòèÿ èñòîí÷åííîé ðåøåò÷àòîé ïëàñòèíêè. Îòêëîíåíèÿ îò îáû÷íîãî âèäà ãðûæåâîãî ìåøêà îïðåäåëÿþòñÿ îáû÷íî íà îïåðàöèè.  ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ê ãðûæåâîìó ìåøêó áåäðåííîé ãðûæè ìîæåò ïðèëåãàòü ñìåùåííîå ÿè÷êî (À. Ï. Êðûìîâ). Î áåäðåííîé ýêòîïèè, ïðè êîòîðîé ÿè÷êî ðàñïîëàãàåòñÿ â ñêàðïîâîì òðåóãîëüíèêå, áëèæå ê ìåäèàëüíîé ïîâåðõíîñòè áåäðà, óïîìèíàåò Å. Ñ. Øàõáàçÿí (1957).

Ñîäåðæèìîå ãðûæåâûõ ìåøêîâ áåäðåííîé ãðûæè. Ãðûæåâûå ìåøêè áåäðåííîé ãðûæè ÷àùå âûïîëíÿþòñÿ ñàëüíèêîì è ïåòëÿìè òîíêîé êèøêè, ðåæå âñòðå÷àåòñÿ ñëåïàÿ êèøêà ñ ÷åðâåîáðàçíûì îòðîñòêîì, êðàéíå ðåäêî æåëóäîê, æåë÷íûé ïóçûðü.

Âìåñòå ñ ãðûæåâûì ìåøêîì ïðè áåäðåííûõ ãðûæàõ ìîãóò ñïóñêàòüñÿ ìî÷åâîé ïóçûðü è ìî÷åòî÷íèêè. Ðàçâèòèå áåäðåííûõ ãðûæ â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðîèñõîäèò ïî òèïó ñêîëüçÿùèõ ãðûæ.

Ìî÷åâîé ïóçûðü ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ ïàðàïåðèòî-íåàëüíî, ýêñòðàïåðèòîíåàëüíî è èíòðàïåðèãîíåàëüíî, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òàêîìó æå ðàñïðåäåëåíèþ è ïðè ïàõîâûõ ãðûæàõ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Êàê èñêëþ÷åíèå ìîæåò íàáëþäàòüñÿ ñîñêàëüçûâàíèå ìî÷åòî÷íèêà.

Источник

Заболеваемость грыжами составляет около 50 случаев на 10 тыс. населения. В России по поводу грыж производится почти 600 тыс. операций в год, в Англии более 80 тыс., в США — 700 тыс., в Европе — 1 млн [1, 2].

В последние годы в классификацию гигантских грыж было внесено такое понятие, как грыжа c потерей домена (loss of domain) — определяется, когда грыжевой мешок занимает более 25% от объема брюшной полости. Существенная потеря домена при любой герниопластике может приводить к развитию абдоминального компартмент-синдрома [3, 4]. Применяемые хирургические методики часто соответствуют не столько современным достижениям герниологии, сколько «установкам» конкретной клиники. В настоящее время не существует универсальной методики герниопластики, а операции, выполняемые по поводу больших и гигантских грыж, остаются технически сложными и высоко травматичными. Рецидив заболевания при данной форме грыж встречается в 70—80% случаев [5—7], как в России, так и в Европе.

Несмотря на доступность квалифицированной хирургической помощи, еще встречаются крайне запущенные случаи гигантских грыж, от оперативного лечения которых отказываются даже в крупных лечебных заведениях.

Операции по поводу паховых грыж выполняются практически в любом медицинском учреждении, имеющем в своем составе отделение общей хирургии [8, 9]. Но, как указывалось ранее, гигантские паховые грыжи, особенно с потерей домена, являются «табу» даже для многих московских клиник. Пациенты с запущенными грыжами месяцами ищут клинику, в которой выполняются подобные операции. К сожалению, не существует единого реестра подобных клиник, а сама операция, несмотря на сложность и дороговизну, не входит в разряд высокотехнологичной медицинской помощи [10, 11].

Представлены 2 клинических наблюдения и результаты хирургического лечения пациентов с гигантскими пахово-мошоночной и послеоперационной вентральной грыжами. Оба пациенты проживают в Московской области.

Пациент Д., 61 год, обратился в КБ№ 85 ФМБА России в марте 2011 г. с жалобами на опухолевидное образование в левой паховой области, значительное увеличение в размерах мошонки. Из анамнеза заболевания известно, что опухолевидное образование, возникающее после физической нагрузки, впервые выявлено в 1997 г., диагностирована левосторонняя паховая грыжа. Эпизодов ущемления не было. Постепенно грыжа увеличилась в размерах, опустилась в мошонку, достигнув гигантских размеров. В течение последнего года качество жизни пациента существенно снизилось, он перестал самостоятельно передвигаться, был не в состоянии себя обслуживать. Обращался в районную и областную клиники, в хирургическом лечении было отказано. Пациент обратился в КБ № 85 ФМБА России за консультацией, был госпитализирован для дальнейшего обследования и оперативного лечения.

При поступлении в стационар состояние пациента средней тяжести. Температура тела 37,0 °С. Кожные покровы бледные. Пациент гиподинамичен, самостоятельно не встает, не ходит, с трудом садится в кровати. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 72 уд/мин. Язык влажный. Живот мягкий, безболезненный, не вздут. Мочеиспускание свободное, безболезненное. В локальном статусе обращали внимание значительное увеличение мошонки диаметром до 50 см за счет грыжевого и жидкостного содержимого (водянка мошонки), выраженные трофические нарушения кожи мошонки — трофическая язва размерами 4×5 см (рис. 1).  Рис. 1. Внешний вид грыжи. а — в горизонтальном положении пациента; б — в положении пациента сидя.

Рис. 1. Внешний вид грыжи. а — в горизонтальном положении пациента; б — в положении пациента сидя.

В клиническом анализе крови отмечена анемия с уровнем гемоглобина 68 г/л; умеренный лейкоцитоз 10,3∙109/л; повышение СОЭ до 69 мм/час. В биохимических показателях — снижение содержания железа до 3,7 мкмоль/л при ОЖСС 47,9 мкмоль/л; гипокалиемия — 3,9 ммоль/л. Пациенту была выполнена компьютерная томография (КТ) органов малого таза, при которой выявлена левосторонняя пахово-мошоночная грыжа с размерами грыжевого мешка 400×330×306 мм. Размер грыжевых ворот 9×8×7см. В грыжевом мешке определялись петли и брыжейка тонкой кишки, неоднородная жидкость, объемом до 14,7 л (рис. 2).  Рис. 2. КТ-сканирование органов малого таза. а — фронтальный срез; б — сагиттальный срез (А — грыжевые ворота).

Рис. 2. КТ-сканирование органов малого таза. а — фронтальный срез; б — сагиттальный срез (А — грыжевые ворота).

По результатам объективного осмотра и данным КТ-сканирования было принято решение о необходимости пункции и дренирования мошонки, при выполнении которых было эвакуировано около 15 литров прозрачной серозной жидкости.

Анамнез пациента был отягощен наличием сопутствующей патологии: эрозивный гастрит, острые язвы луковицы двенадцатиперстной кишки (по данным эзофагогастроскопии), желчнокаменная болезнь (по данным ультразвукового исследования брюшной полости), дивертикулез ободочной кишки, полип сигмовидной кишки (по данным колоноскопии).

При исследовании функции внешнего дыхания было выявлено умеренно выраженное снижение вентиляционной функции легких по обструктивному типу. По заключению консилиума пациенту было показано оперативное лечение после предоперационной подготовки. Через 2 нед с момента поступления пациент был оперирован.

Первым этапом нами была выполнена герниотомия слева. Рассечен апоневроз наружной косой мышцы (рис. 3, а).  Рис. 3. Этапы операции. а — оперативный доступ: рассечена кожа, подкожная клетчатка в проекции пахового канала; б — содержимое грыжевого мешка: петли тонкой кишки с брыжейкой, поперечная ободочная кишка с большим сальником, часть нисходящей кишки; в — грыжевой мешок выделен до шейки; г — содержимое грыжевого мешка вправлено в брюшную полость (размер грыжевых ворот 9×8 см).

Рис. 3. Этапы операции. а — оперативный доступ: рассечена кожа, подкожная клетчатка в проекции пахового канала; б — содержимое грыжевого мешка: петли тонкой кишки с брыжейкой, поперечная ободочная кишка с большим сальником, часть нисходящей кишки; в — грыжевой мешок выделен до шейки; г — содержимое грыжевого мешка вправлено в брюшную полость (размер грыжевых ворот 9×8 см). Рис. 3. Этапы операции. (окончание) д — восстановлены целости внутренней косой мышцы живота и поперечной фасции, имплантат размещен в подапоневротическом пространстве; е — имплантат фиксирован к структурам пахового канала; ж — резекция кожи левой половины мошонки; з — дренирование полости мошонки, операционной раны (вид после завершения операции).

Рис. 3. Этапы операции. (окончание) д — восстановлены целости внутренней косой мышцы живота и поперечной фасции, имплантат размещен в подапоневротическом пространстве; е — имплантат фиксирован к структурам пахового канала; ж — резекция кожи левой половины мошонки; з — дренирование полости мошонки, операционной раны (вид после завершения операции).

Грыжевой мешок был выделен, вскрыт. Размеры грыжевого мешка составляли 40×30 см. В грыжевом мешке было выявлено до 1 литра прозрачной серозной жидкости. Содержимым грыжевого мешка являлись: тонкая кишка с брыжейкой практически на всем своем протяжении, поперечно-ободочная кишка с большим сальником, часть нисходящей кишки (см. рис. 3, б, в).

Была выполнена резекция большого сальника, после чего содержимое грыжевого мешка было вправлено в брюшную полость (см. рис. 3, г).

При дальнейшей ревизии были выявлены рубцовые изменения стенки грыжевого мешка и оболочек семенного канатика. Для последующего выполнения эффективной герниопластики морфофункционально несостоятельные ткани и структуры было решено удалить — резецировать левый семенной канатик и удалить левое яичко вместе с грыжевым мешком, что и было выполнено. Следующим этапом непрерывным швом нитью «Викрил» была восстановлена целостность внутренней косой мышцы живота и поперечной фасции, создано ложе для размещения имплантата (см. рис. 3, д).

Пластика задней стенки пахового канала была выполнена по методике Лихтенштейна. В качестве алломатериала мы использовали сетчатый полипропиленовый имплантат Parietene, размерами 20×20 см. Имплантат фиксировали узловыми швами к Куперовой связке в области лонного бугорка, краю внутренней косой мышцы живота, пупартовой связке. Далее над имплантатом край в край восстановлена целостность апоневроза наружной косой мышцы живота (см. рис. 3, е).

Учитывая трофические изменения и наличие инфильтрации кожи левой половины мошонки, последняя была резецирована (см. рис. 3, ж).

Следующим этапом была выполнена пластика мошонки. Операция завершена дренированием полости мошонки и подкожной клетчатки в области операционной раны (см. рис. 3, з).

В послеоперационном периоде была продолжена инфузионная терапия, антибактериальная терапия, обезболивание с применением нестероидных противовоспалительных препаратов. Проводились занятия по дыхательной гимнастике, лечебной физкультуре, активизация пациента в пределах постели. На 4-е сутки послеоперационного периода пациент начал самостоятельно вставать, передвигался по палате и отделению. Операционная рана зажила первичным натяжением, швы были сняты на 9-е сутки. Обезболивание проводилось до 5-х суток послеоперационного периода. Осложнений в послеоперационном периоде зафиксировано не было. Локально имелся умеренно выраженный отек кожи мошонки. На 10-е сутки после операции пациент в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара под амбулаторное наблюдение (рис. 4, а).  Рис. 4. Результаты операции. а — 6-е сутки после операции; б — вид области операции через 4 мес.

Рис. 4. Результаты операции. а — 6-е сутки после операции; б — вид области операции через 4 мес.

Для динамического контроля пациент был вызван в клинику через 4 мес после операции. При контрольном осмотре и обследовании выявлено: состояние удовлетворительное; жалоб нет; передвигается самостоятельно; снижение массы тела на 10 кг; сохраняется одышка до 20—22 в минуту; в клиническом анализе крови патологических изменений не выявлено; локально — наружное паховое кольцо с трудом пропускает палец, подвижность задней стенки пахового канала при кашлевом толчке практически отсутствует (см. рис. 4, б).

Пациент Ж., 46 лет, обратился в КБ№ 85 ФМБА России в сентябре 2011 г. с жалобами на грыжу гигантских размеров на месте послеоперационного рубца после ушивания прободной язвы желудка (рис. 5).  Рис. 5. Внешний вид грыжи. а — вид спереди; б — вид сбоку. Из анамнеза заболевания известно, что грыжа возникла сразу после операции около 10 лет назад. Эпизодов ущемления не было. В течение последнего года качество жизни пациента существенно снизилось, пациент не смог выполнять свою работу. Обращался в районную и областную клиники, в хирургическом лечении было отказано. Пациент обратился в КБ № 85 ФМБА России за консультацией, был госпитализирован для дальнейшего обследования и оперативного лечения.

Рис. 5. Внешний вид грыжи. а — вид спереди; б — вид сбоку. Из анамнеза заболевания известно, что грыжа возникла сразу после операции около 10 лет назад. Эпизодов ущемления не было. В течение последнего года качество жизни пациента существенно снизилось, пациент не смог выполнять свою работу. Обращался в районную и областную клиники, в хирургическом лечении было отказано. Пациент обратился в КБ № 85 ФМБА России за консультацией, был госпитализирован для дальнейшего обследования и оперативного лечения.

При поступлении в стационар состояние пациента средней тяжести. После стандартной предоперационной подготовки пациент был взят на операцию. Предоперационная тренировка не проводилась.

Под эндотрахеальным наркозом окаймляющим разрезом иссечен старый послеоперационный рубец (рис. 6, а).  Рис. 6. Этапы операции. а — иссечение послеоперационного рубца; б — выделение апоневроза; в — вид операционной раны после рассечения влагалищ прямых мышц живота; г — ушивание задней стенки влагалища прямых мышц живота.

Рис. 6. Этапы операции. а — иссечение послеоперационного рубца; б — выделение апоневроза; в — вид операционной раны после рассечения влагалищ прямых мышц живота; г — ушивание задней стенки влагалища прямых мышц живота. Рис. 6. Этапы операции. (окончание) д — вид операционной раны после фиксации сетчатого имплантата; е — измерение внутрибрюшного давления; ж — вид операционной раны после фиксации аутокожи; з — вид послеоперационного шва сразу после операции. Без вскрытия грыжевого мешка выделялся апоневроз вокруг всего грыжевого дефекта (см. рис. 6, б).

Рис. 6. Этапы операции. (окончание) д — вид операционной раны после фиксации сетчатого имплантата; е — измерение внутрибрюшного давления; ж — вид операционной раны после фиксации аутокожи; з — вид послеоперационного шва сразу после операции. Без вскрытия грыжевого мешка выделялся апоневроз вокруг всего грыжевого дефекта (см. рис. 6, б).

После выделения апоневроза вплоть до границ грыжевого дефекта и грыжевого мешка было произведено рассечение передней стенки влагалища прямой мышцы живота по медиальному краю с выделением задней поверхности прямых мышц (см. рис. 6, в).

Следующим этапом непрерывным швом ушивали края задней стенки влагалищ прямой мышцы. Задняя стенка более мобильна и ее восстановление не приводит к значительному увеличению давления в брюшной полости (см. рис. 6, г).

После восстановления целостности задней стенки влагалища прямых мышц располагали заранее раскроенный сетчатый имплантат под прямые мышцы живота (см. рис. 6, д) с фиксацией отдельными узловыми швами в районе спигелевой линии с некоторым натяжением (операция sublay).

При таких операциях мы стремимся применять наиболее легкие полипропиленовые имплантаты либо полиэстеровые имплантаты из монофиламентного материала. В данной операции использован имплантат фирмы «Cavidien» марки PPL. В настоящее время появились самофиксирующиеся имплантаты ProGrip («Medtronic») и ADHESIX («BARD») большого размера, что значительно упрощает фиксацию имплантата. Переднюю стенку влагалища прямой мышцы восстанавливали строго под контролем внутрибрюшного давления (см. рис. 6, е).

Если ушивание передней стенки влагалища прямой мышцы живота грозит чрезмерным повышением внутрибрюшного давления и развитием компартмен-синдрома в послеоперационном периоде, то, по нашему мнению, необходимо либо выполнить операцию Ramirez, либо произвести только медиализацию прямых мышц, либо ушить переднюю стенку влагалища с использованием дополнительного материала, которым может быть или собственная кожа больного (предварительно обработанная по Янову), или специально подготовленная свиная кожа. В данном случае мы использовали аутокожу (см. рис. 6, ж).

В дальнейшем рану послойно ушили с иссечением части кожи и дренированием подкожной клетчатки двумя толстыми дренажами по Редону (см. рис. 6, з).

В послеоперационном периоде активизацию больного осуществляли со 2-го дня после операции. Дренажи удалены на 4-е и 6-е сутки. Швы сняты на 10-е сутки. Продолжительность пребывания больного в стационаре после операции составила 12 дней.

После выписки продолжалось амбулаторное наблюдение больного (рис. 7)  Рис. 7. В через 15 дней после операции. в течение 2 мес. Затем пациент перестал являться для осмотра.

Рис. 7. В через 15 дней после операции. в течение 2 мес. Затем пациент перестал являться для осмотра.

Приведенные клинические наблюдения продемонстрировали, что правильно избранная тактика ведения и хирургического лечения пациента с гигантскими грыжами, сочетающая полноценную предоперационную диагностику, подготовку и коррекцию сопутствующей патологии с эффективностью аллогерниопластики, закономерно приводит не только к положительному результату лечения, но и восстановлению качества жизни пациента [7].

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сведения об авторах

Богданов Дмитрий Юрьевич — д.м.н., проф. каф. эндоскопической хирургии

Навид Мария Наимовна — к.м.н., ассистент каф. оперативной хирургии и клинической анатомии им. И.Д. Кирпатовского

Гусейнов Ильгар Ильхам оглы — студент 6-го курса Медицинского института

Контактная информация:

Протасов Андрей Витальевич — д.м.н., проф., зав. каф. оперативной хирургии и клинической анатомии им. И.Д. Кирпатовского; тел.: +7(903)160-7191; e-mail: Andrei.protasov@rambler.ru

https://doi.org/10.17116/operhirurg201712?-?

Источник