Кишечная непроходимость вызванная ущемленной грыжей

Непроходимость при ущемлении грыж. Врожденная кишечная непроходимостьНепроходимость при ущемлении грыж выражена различно при острой, подострой, хронической и скрытой форме ущемления. Труднее всего распознать ущемление стенки кишки (пристеночная грыжа). Местные явления при ущемлении грыжи выражаются в увеличение напряженности и болезненности грыжевой опухоли, в отсутствии «кашлевого толчка». Общие явления: нарушение проходимости кишечника, расстройства мочевыведения, боль, коллапс, повышение температуры. Осложнения: прободение, перитонит. Согласно классификации Zimmermann, у детей различают следующие внутренние грыжи: парадуоденальные (левосторонние, правосторонние, через брыжейку ободочной кишки и в отверстие сальниковой сумки Винслова); в карман сигмовидной кишки (интерсигмовпдные); в карман над мочевым пузырем.

Непроходимость наступает остро, при разных формах грыж она несколько отличается. Первый и основной симптом — упорная рвота с примесью желчи. Звуки перпстальтики вначале усилены, а с нарастанием странгуляции ослабевают и затихают. Вздутие ограничивается верхней частью живота, нередко оно не выражено, поскольку сегмент кишечника над ущемлением относительно короткий. Рентгенологические симптомы соответствуют острой механической непроходимости тонкого кишечника. Врожденные нарушения проходимости проявляются в детском возрасте. Различают три основные группы нарушений проходимости кишечника при аномалиях развития пищеварительного тракта: 1) при атрезиях и стенозах; 2) при неправильностях поворота кишечника в ходе его развития; 3) вследствие скопления патологически измененного мекония. Сами пороки развития описаны выше, в данном же разделе рассматриваются вызванные ими нарушения проходимости кишечника, их симптомы и диагностика. При высокой непроходимости рано возникает рвота. Она появляется после приема пищи, имеет примесь желчи, если непроходимость располагается дистальнее впадения желчных путей. При непроходимости, лока-зующейся высоко, вздутия нет, живот впалый. Дуоденальная непроходимость проявляется особенно остро. Рвота упорная, обычно содержит желчь, поскольку в большинстве случаев препятствие располагается дистальнее места впаденпя общего желчного протока. При атрезии бурные симптомы появляются вскоре после рождения, при «наружном сужении» — в ближайшее время после его наступления. Может отойти меконий, но при атрезии в нем нет окрашивающихся генцианвиолетом ороговевших клеток эпителия. Стул не отходит, появляется спазм (судорожное сокращенпе) желудка, наступает дегидратация с апатией ребенка. При расположении непроходимости в тонком кишечнике характерной считается триада: рвота, отсутствие отхожденпя мекония или стула и вздутие живота. При атрезии тонкой кишки меконий отходит, поскольку выделение желчи начинается раньше (после третьего месяца эмбрионального развития), чем развивается атрезия (И. Андреев, И. Вапцаров, X. Михов, А. Ангелов). Вздутие кишечника наступает вследствие скопления газов и жидкости над местом непроходимости: чем оно расположено дистальнее, тем больше вздувается живот, не только в верхней части, но и в других отделах. — Вернуться в оглавление раздела «Хирургия» Оглавление темы «Кишечная непроходимость у детей»: |

Источник

Ãðûæè æèâîòà è ñèíäðîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè: îïðåäåëåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà ãðûæ, ëå÷åíèå. Îñëîæíåíèÿ ãðûæ æèâîòà: ïðèçíàêè, äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü ïðè óùåìëåííûõ ãðûæàõ. Óõîä çà áîëüíûìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ãðûæè æèâîòà ñèíäðîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ïðèíöèïû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ. Îðãàíèçàöèÿ ñåñòðèíñêîé ïîìîùè

Ïëàí

1. Ãðûæè æèâîòà: îïðåäåëåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà íåîñëîæíåííûõ ãðûæ, ëå÷åíèå

2. Îñëîæíåíèÿ ãðûæ æèâîòà, ïðèçíàêè, äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü ïðè óùåìëåííûõ ãðûæàõ, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ

3. Óõîä çà áîëüíûìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Îðãàíèçàöèÿ ÑÏ

4. Êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, îïðåäåëåíèÿ, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ, îñíîâíûå êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû, îñîáåííîñòè êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè ó äåòåé

5. Äèàãíîñòèêà êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ

6. Îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ ÑÏ ó áîëüíûõ ñ ñèíäðîìîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè

1. Ãðûæà — âûõîæäåíèå âíóòðåííîñòåé ÷-ç åñòåñòâåííûå èëè ïàòîëîãè÷åñêèå îòâåðñòèÿ èç áðþøíîé ïîëîñòè ïîä ïîêðîâû òåëà (èëè â äðóãóþ ïîëîñòü: èç áðþøíîé â ãðóäíóþ ïðè ãðûæàõ äèàôðàãìû).

Êëàññèôèêàöèÿ ãðûæ:

Ïî ïðîèñõîæäåíèþ:

âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå (ýìáðèîíàëüíûå)

íàðóæíûå è âíóòðåííèå (âûõîäèò èç áðþøíîé ïîëîñòè ñ ïàðèåíòàëüíîé áðþøèíîé — íàðóæíûå; âíóòðåííèå — âíóòðè ïîëîñòè ïðè ïðîíèêíîâåíèè îðãàíîâ â êàðìàíû áðþøèíû)

Ïî êëèíè÷åñêîìó òå÷åíèþ:

íåîñëîæíåííûå è îñëîæíåííûå (ê îñëîæíåííûì îòíîñÿòñÿ óùåìëåíèÿ, ñäàâëåíèÿ, íåêðîç ñòåíêè óùåìëåííîãî îðãàíà, ïåðèòîíèò)

âïðàâëåííûå, âïðàâèìûå è íåïðàâèìûå (ïðè äëèòåëüíîì ñóùåñòâîâàíèè ãðûæè îáðàçóþòñÿ ñïàéêè ìåæäó êëåò÷àòêîé, êîæåé, ìûøöàìè), óùåìëåííûå, âîñïàëåííûå

Ïî ìåñòó ëîêàëèçàöèè: ïàõîâûå, ïàõîâî-ìîøîíî÷íûå, ïóïî÷íûå, áåäðåííûå, áåëîé ëèíèè æèâîòà, ïîñëåîïåðàöèîíûå (ýâåíòðàëüíûå), òðàâìàòè÷åñêèå, ðåöèäèâíûå (âîçíèêàþò íà ïðåæíåì ìåñòå ïîñëå óäàëåíèÿ). Ðåäêèå ôîðìû (ïîÿñíè÷íàÿ, çàïèðàòåëüíàÿ, ñåäàëèùíàÿ, ïðîìåæíîñòíàÿ)

Àíàòîìè÷åñêèå ýëåìåíòû ãðûæè:

Ãðûæåâûå âîðîòà — îòâåðñòèÿ (ñëàáîå ìåñòî â àïîíåâðîçå ÷-ç êîòîðîå âûõîäÿò âíóòðåííèå îðãàíû èç áðþøíîé ïîëîñòè. Ýòî êàíàëû: ïàõîâûé, áåäðåííûé, ïóïî÷íûé)

Ãðûæåâîé ìåøîê: âûïÿ÷èâàíèå ïàðèåòàëüíîé áðþøèíû. Îí ñîñòîèò èç óñòüÿ, øåéêè, òåëà, äíà

Ãðûæåâîå ñîäåðæèìîå: êèøå÷íèê, ìî÷åâîé ïóçûðü, ñàëüíèê

Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ãðûæè, ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû, ïðîèçâîäÿùèå ôàêòîðû:

Ñëàáîñòü áðþøíîé ñòåíêè

Ïîâûøåíèå âíóòðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ (àñöèò, áåðåìåííîñòü)

Òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé òðóä, êàøåëü, ÷àñòîå íàòóæèâàíèå (ïðè õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ)

Ïðè ïîäêîæíîì ðàçðûâå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè — òðàâìàòè÷åñêèå

Ïðè íàãíîåíèè ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû, ïîñëå äðåíàæåé — ýâåíòð ãðûæà

ãðûæà æèâîò êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü

Ëå÷åíèå

Ýêñòðåííàÿ îïåðàöèÿ ïîä îáùèì íàðêîçîì — âî âðåìÿ îïåðàöèè ïîñëå ðàçðåçà êîæè, âñêðûâàþò ãðûæåâîé ìåøîê, îñìàòðèâàþò óùåìëåííûå îðãàíû, óñòàíàâëèâàþò èõ æèçíåñïîñîáíîñòü è òîëüêî ïîòîì ðàññåêàþò óùåìëÿþùåå êîëüöî.

Ïðè âîñïàëåíèè ãðûæåâîãî ìåøêà îïåðàöèþ íà÷èíàþò ñ ëàïàðîòîìèè. Ïðè íåêðîçå êèøêè — ðåçåêöèÿ, ñîåäèíÿþò åå «áîê â áîê», «êîíåö â êîíåö». Îïåðàöèþ çàêàí÷èâàþò ñ äîïîëíèòåëüíûì äðåíèðîâàíèåì èëè âûâåäåíèåì ñòîìû (êîëîñòîìû, èëåîñòîìû, öåêîñòîìû).

ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå:

îáåçáîëèâàíèå (àíàëüãåòèêè, ïåðèäóðàëüíàÿ àíåñòåçèÿ è ò.ä.)

äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ (äåòîêñèêàöèÿ + èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ)

àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ (àíòèáèîòèêè â/âåííî, â/ìûøå÷íî, ýíäîëèìôàòè÷åñêè, â áðþøíóþ ïîëîñòü)

èììóíîòåðàïèÿ

Óõîä è íàáëþäåíèå çà á-íûìè â ïîñëåîïåðàöèîíîì ïåðèîäå:

à) òðàíñïîðòèðîâêà èç îïåðàöèîííîãî çàëà íà êàòàëêå ïîä íàáëþäåíèåì ñåñòðû-àíåñòåçèñòêè

á) ïîñòîâàÿ ì/ñ ãîòîâèò: ïîñòåëü, ïóçûðü ñî ëüäîì, ìåøî÷åê ñ ãðóçîì, ëîòîê, êëååíêó, á-íîãî óêëàäûâàåò áåç ïîäóøêè íà 2 ÷àñà.  ïîñëåäóþùåì ïîëîæåíèå Ôîâëåðà

â) íà ðàíó õîëîä, ãðóç, óäëèíÿþò äðåíàæè

ã) ñëåäèòü çà PS, t°, ÀÄ, ×Ä, öâåòîì êîæè, îáðàùàþò âíèìàíèå íà æàëîáû áîëüíîãî

ä) ïèòàíèå áîëüíîãî:

1 ñóòêè — ãîëîä, íå ïîèòü, ãóáû ñìà÷èâàòü

2 ñóòêè — ãîëîä, ïîèòü

3 ñóòêè — 0 ñòîë

4 ñóòêè — 1à ñòîë

å) óõîä çà ðàíîé, ÖÂÊ äðåíàæàìè, ââåäåíèå ëåêàðñòâ â ìèêðîèððèãàòîðû

æ) ïðîôèëàêòèêà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé:

ïíåâìîíèè

òðîìáîýìáîëèè

ïàðåçà êèøå÷íèêà

ñî ñòîðîíû ðàíû

ç) âûïîëíÿòü âñå íàçíà÷åíèÿ âðà÷à ïî óõîäó è ëå÷åíèþ á-íîãî

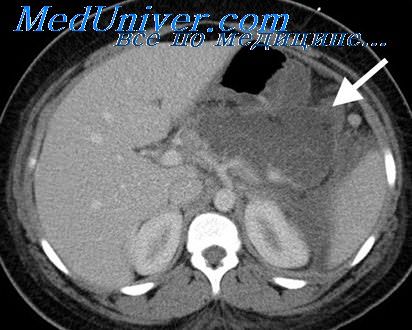

Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ÊÍ

§ Ïíåâìàòîç òîíêîé êèøêè (ñèìïòîì Êåéñè), ïîïåðå÷íàÿ èñ÷åð÷åííîñòü ðàñøèðåííîé òîíêîé êèøêè (ñèìïòîì «ðûáüåãî ñêåëåòà»)

§ ×àøè Êëîéáåðà (ãîðèçîíòàëüíûé óðîâåíü æèäêîñòè)

§ Ñèìïòîì «ñòîï» ïðè ïàññàæå áàðèÿ (îñòàíîâêà ïðîäâèæåíèÿ êîíòðàñòà ïî êèøå÷íèêó)

§ Äåôåêò íàïîëíåíèÿ (îïóõîëü)

§ Ñèìïòîì «âèëêè» (èíâàãèíàöèÿ) — ïðè èððèãîñêîïèè

Ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì — ïîçâîëÿþùèé â ðàííèå ñðîêè ïðîâåñòè äèôôåðåíöèàëüíóþ äèàãíîñòèêó ìåõàíè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé íåïðîõîäèìîñòè

Äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü:

1. Ãîëîä

2. Ýâàêóàöèÿ ñîäåðæèìîãî èç ïåðåïîëíåííîãî æåëóäêà

3. Õîëîä íà æèâîò

4. Ñåðäå÷íûå ñðåäñòâà

5. Íåëüçÿ îáåçáîëèâàòü!

6. Òðàíñïîðòèðîâêà â ËÏÓ

Ëå÷åíèå: ðàçëè÷àþò êîíñåðâàòèâíîå è îïåðàòèâíîå

Ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ ïðè ÊÍ ïîêàçàíà:

1. Ïðè íàëè÷èè ïðèçíàêîâ ïåðèòîíèòà

2. Ïðè íàëè÷èè ÿâíûõ ïðèçíàêîâ èëè ïîäîçðåíèÿ íà ñòðàíãóëÿöèîííóþ èëè ñìåøàííóþ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà

îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ:

1. Ïðîâîäÿò ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì: ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåçóëüòàòå âûïîëíÿåòñÿ ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ, ïðè ïîëîæèòåëüíîì — ïðîâîäèòüñÿ êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå

2. Ïåðîðàëüíî äàåòñÿ 250 ìë æèäêîãî ñóëüôàòà áàðèÿ

3. Ïðîâîäèòñÿ èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ

4. Îñóùåñòâëÿåòñÿ îöåíêà ïàññàæà áàðèÿ ÷-ç 2,4,6 ÷. ×åðåç 4 ÷ áàðèé äîëæåí áûòü â òîëñòîé êèøêå. ×-ç 24 ÷ — â ïðÿìîé

5. Áîëüíîé äîîáñëåäóåòñÿ

Ðåøåíèå âîïðîñà îá îïåðàöèè ïðè Êí äîëæíî áûòü îñóùåñòâëåíî â òå÷åíèå 2-4 ÷ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ñòàöèîíàð

ÒÎ ëå÷åíèå ÊÍ íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ñ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèåìà: 40% óäàåòñÿ ðàçðåøèòü êîíñåðâàòèâíûì ïóòåì

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèåìà â êëèíèêå:

1) Ââåäåíèå 0,1% — 1 ìë ï/ê àòðîïèíà — âîçäåéñòâèå íà âåãåòàòèâíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó

2) Ïàðàíåôðàëüíàÿ áëîêàäà — âîçäåéñòâèå íà âåãåòàòèâíóþ ñèñòåìó

3) Çîíä â æåëóäîê, ñèôîííàÿ êëèçìà — îïîðîæíåíèå ÆÊÒ.

4) Â/âåíî ââîäÿò 10% NaCl — 100,0, ïðîçåðèí è ïèòóèòðèí ï/êîæíî — äëÿ ñòèìóëÿöèè ïåðèñòàëüòèêè è îäíîâðåìåííî äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ — 0,9% NaCl, ãëþêîçà, âèòàìèíû

5) Ñåðäå÷íûå ñð-âà

Åñëè îòîøëè ãàçû, áûë ñòóë, óìåíüøèëñÿ â ðàçìåðàõ æèâîò, íåò áîëåé — ïðèåì ïîëîæèòåëåí, à íåïðîõîäèìîñòü ðàñöåíèâàåòñÿ êàê äèíàìè÷åñêàÿ (ïàöèåíò ïîäëåæèò íàáëþäåíèþ è êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ)

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå:

Çàäà÷è îïåðàöèè:

óñòàíîâèòü ëîêàëèçàöèþ è âèä ÊÍ

áëîêèðîâàòü áîëåâûå èìïóëüñû

óñòðàíèòü íåïðîõîäèìîñòü, îáëîæèòü êèøêó 0,9% NaCl — òåïëûì ââåñòè â — áðûæåéêó Na 0,25%

äåêîìïðåññèÿ ÆÊÒ

ðåçåêöèÿ êèøêè, âûâåäåíèå ñòîìû

ðàññå÷åíèå ñïàåê, äåçèíâàãèíàöèÿ, ðàñêðó÷èâàíèå çàâîðîòîâ

Ïîñëå íîâîêàèíîâîé áëîêàäû ðåôëåêòñîð÷åííûõ çîí ïðîâîäèòñÿ íàçîãàñòðîèíòåðñòèíàëüíàÿ èíòóáàöèÿ òîíêîé êèøêè (â ñðåäíåì íà 4-5 ñóòîê)

Îïåðàöèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ âûâåäåíèåì ñòîìû èëè ðåçåêöèåé êèøêè, äðåíèðîâàíèåì áðþøíîé ïîëîñòè.

Íàáëþäåíèå è óõîä çà ïàöèåíòîì ïîñëå îïåðàöèè ëàïàðîòîìèè ñì. ÑÏ ïðè ñ-ìå «Êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè»

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

Как различают запор от непроходимости кишечного тракта?

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

Человек без мед образования в большая части вариантов не знает, как отличить запор от непроходимости кишечного тракта. Беря во внимание схожие исходные симптомы в обоих вариантах, отсутствие своевременной дифференциальной диагностики может стать предпосылкой значимого ухудшения здоровья пациента (человек или другое живое существо, получающий(-ее) медицинскую помощь, подвергающийся медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, патологического состояния или иного). Потому необходимо ориентироваться в различиях этих патологических состояний.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Начать стоит с того, что пищеварительная непроходимость – это синдром, который характеризуется резким нарушением прохождения каловых масс по поду ЖКТ с следующим расстройством акта дефекации. Она впрямую связана с запором, так как нередко развивается на его фоне.

Согласно классификации, выделяют два главных типа непроходимости кишечного тракта:

- Динамическая.

- Механическая.

В первом варианте патология заключается в нарушении моторики кишечного тракта с появлением патологии продвижения каловых масс по ходу ЖКТ. Расстройство функционирования может развиваться на фоне (От фр. fond из лат. fundus — «дно, основание, главный элемент, основа»: Фон — основной цвет или тон, на котором размещается изображение или текст; часть изображения, образующая задний план Фон в) недостающей активности миоцитов. В отданном варианте (одна из нескольких редакций какого-либо произведения (литературного, музыкального и тому подобного) или официального документа; видоизменение какой-либо части произведения (разночтения отдельных) молвят о паралитической форме.

Стена кишечного тракта в схожей ситуации не может всеполноценно обеспечивать пассаж пищевого комка, что ведет к его застаиванию с предстоящим развитием интоксикационного синдрома. В самом начале прогрессирования неувязки она смотрится, как обыденный запор.

Не считая паралитической, существует спастическая непроходимость кишечного тракта. Она развивается на фоне спастического запора, который впору не устраняется. Из-за очень мощного спазма мышечной оболочки каловые массы не могут продвигаться далее пораженного участка.

Механическая непроходимость возникает на фоне наличия органической преграды для обычного пассажа фекалий. Это может быть закупорка просвета кишечного тракта комком червей, опухолью или формирование стеноза опосля оперативного вмешательства.

Раздельно выделяют смешанную форму непроходимости, которая включает в себя элементы пары патологий. Она может появляться на фоне инвагинации кишечного тракта или развития спаечного процесса.

Связь 2-ух патологий

Естественным остается тот факт, что непроходимость кишечного тракта и запоры – два очень взаимосвязанных понятия. В общих чертах необходимо осознавать, что констпиция – одно из проявлений наиболее сурового нарушения многофункциональной активности кишечного тракта.

Запоры без непроходимости возникать могут, но не напротив. Исключением является высочайшая непроходимость, когда на исходных шагах ее развития (это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому) сохраняется рядовая дефекация. Но это лишь до момента полного испражнения кишки меньше пораженного участка.

Потому при развитии соответственной неувязки непременно необходимо проконсультироваться с медиком для скорого устранения констипации и недопущения ее прогрессирования.

Общие предпосылки

Неувязка ранешней диагностики обеих патологий заключается в приблизительно схожих причинах их появления. Обычными факторами, которые содействуют развитию как запоров, так и пищеварительной непроходимости в перспективе, являются:

- Неверное питание. Поначалу развиваются очевидные расстройства с уменьшением количества дефекаций, которые при отсутствии своевременного исцеления могут вырасти в острый копростаз.

- Наличие спаечного процесса в брюшной полости.

- Врожденные аномалии строения кишечного тракта (долихосигма).

- Атония пищеварительной стены на фоне приема медикаментов и остальные.

Предпосылки, которые вызывают одну патологию, могут спровоцировать прогрессирование и 2-ой. Из-за этого на ранешних шагах развития болезни время от времени бывает тяжело различить, где обыденный запор (Запор — задержка опорожнения кишечника), а где дебют пищеварительной непроходимости.

Четкая диагностика почаще проводится в наиболее поздний период, когда наблюдается возникновение классической медицинской картины. Применение вспомогательных способов обследования дозволит установить окончательный диагноз и подобрать лучшую схему исцеления определенного пациента.

Отличия в симптоматике

Для того чтоб знать, как различать запоры от непроходимости кишечного тракта, необходимо направить внимание на индивидуальности медицинской картины патологий.

Констипация – намного наиболее подходящая ситуация, с которой в большая части вариантов можно размеренно совладать с помощью диеты, физических перегрузок или специализированных средств. Она проявляется в основном последующими признаками:

- Отсутствие акта дефекации в течение 2-3 дней или неизменное плохое испражнение кишечного тракта.

- Метеоризм.

- Дискомфорт в животике.

Фактически каждый взрослый человек желая бы раз в жизни сталкивался с схожими противными чувствами. Они могут сопровождать довольно огромное количество болезней желудочно-кишечного тракта.

В то же время пищеварительная непроходимость – это наиболее страшная патология, которая, не считая указанных выше симптомов, сопровождается последующими признаками:

- Выраженный болевой синдром. В варианте острого патологического процесса он носит резкий и внезапный нрав с нечеткой локализацией.

- Запор и вздутие. На этом фоне может возникать асимметрия животика, которая зрительно сумеет подсказать, где конкретно находится место непроходимости.

- Тошнота и рвота. Они являются итогом общего интоксикационного синдрома, который развивается из-за застоя каловых масс в кишечном тракте с их повторной переработкой.

Принципиально отметить, что запор и задержка газов являются патогномоническими симптомами малой непроходимости. При ее высочайшей локализации поначалу может сохраняться обычный акт дефекации на фоне выраженных болей в животике.

В таковом варианте подобающую делему время от времени путают с иными болезни желудочно-кишечного тракта, что становится предпосылкой (это утверждение, предназначенное для обоснования или объяснения некоторого аргумента) неверного подбора целебной стратегии у определенного пациента.

Для четкой установки диагноза и дифференциации запора с непроходимостью кишечного тракта постоянно необходимо обращаться к доктору. Лишь спец сумеет установить наличие той или другой патологии и верно подобрать терапевтическую стратегию.

Во время осмотра пациента доктор употребляет последующие диагностические процедуры:

- Сбор анамнеза и анализ жалоб нездорового. Обращается внимание на то, как и когда возникли определенные признаки, их хронологическую последовательность и нрав прогрессирования патологии.

- Общий осмотр пациента. Проводиться зрительная оценка и пальпация животика.

- УЗД органов брюшной полости.

- Рентгенография органов брюшной полости. Патогномоническим симптомом являются, так именуемые, чаши Клойбера (газ и жидкость в петлях кишечного тракта).

На базе указанных выше способов диагностики можно четко различить обычный запор и пищеварительную непроходимость. Основное в отданном варианте – впору обратиться к доктору для установления наличия соответственной неувязки и подбора адекватного способа исцеления.

Терапия запора и пищеварительной непроходимости на исходных шагах может фактически не различаться. Но это касается лишь динамической формы патологии. Ежели в просвете кишечного тракта находится инородное тело, комок червей или гипертрофированный рубец, то непременно нужна операция.

Что касается динамической формы непроходимости, то тут посодействовать работе ЖКТ можно по аналогии с запором.

При паралитическом виде патологии необходимо перейти на рацион с достаточным количеством клетчатки, которая содержится в новых овощах, фруктах и хлебобулочных изделиях из муки твердого помола.

Спастическая форма непроходимости предугадывает внедрение средств, которые снимают спазм мышечной стены органа (спазмолитики и миорелаксанты) и понижают выраженность медицинской симптоматики.

При неэффективности консервативной терапии или острой форме пищеварительной непроходимости пациент непременно должен быть экстренно госпитализированным в хирургический стационар для проведения оперативного вмешательства.

Запор не просит так экстренных терапевтических мероприятий. Обычными способами корректировки функционирования кишечного тракта являются:

- Нормализация питания.

- Дозированные физические перегрузки.

- Внедрение слабительных средств (пилюли, суппозитории, клизма).

В хоть каком варианте при появлении констипации необходимо проконсультироваться у доктора для предотвращения прогрессирования патологии («» (от греч) и развития наиболее суровой неувязки для здоровья человека.

Особую бдительность необходимо уделять дилемме констипации у детей различного возраста. Дело в том, что несвоевременная диагностика пищеварительной непроходимости может стать предпосылкой резкого ухудшения состояния малеханького пациента.

При возникновении нарушения функционирования кишечного тракта (устаревший термин для обозначения транспортной дороги, улучшенной грунтовой дороги, а также вообще большая наезженная дорога (большак), соединяющая важные населенные пункты (в отличие от) необходимо непременно обратиться к педиатру за консультацией. При исключении суровой патологии можно проводить обыденное исцеление запора.

Одним из действенных вспомогательных методов нормализации функционирования кишечного тракта является целебное питание. Основными чертами диеты, которая дозволит сделать лучше состояние пациента с соответственной неувязкой, является:

- Повышение в рационе количества товаров, содержащих клетчатку (свежайшие овощи, фрукты, отрубной хлеб).

- Употребление кисломолочных товаров.

- Отказ от «тяжеленной» еды. В отданную категорию вносят жирную, жареную еду, маринады, фаст-фуд и тому схожее.

- Постоянное питание по 4-5 раз в день, но маленькими порциями. Это содействует понижению многофункциональной перегрузки на кишечный тракт.

- Употребление от 1,5 л воды в день.

Но чрезвычайно принципиально осознавать, что диета при пищеварительной непроходимости – это лишь вспомогательный способ устранения его нефункциональности. Ежели доктор устанавливает соответственный диагноз, то непременно необходимо следовать его советам и проводить настоящее исцеление патологии.

Источник: https://zaporx.ru/bolezni/kak-otlichit-ot-neprohodimosti-kishechnika.html

Заворот кишок у домашних животных

Отыскана информация о пригодных ветеринарных клиниках. Исцеление (верой (а также исцеление молитвой, божественное исцеление) — доктрина, утверждающая возможность сверхъестественного физического исцеления от болезни или врождённого (приобретённого) дефекта тела) заворота кишок — стоимости и отзывы. Сравнительная таблица ветеринарных клиник Санкт-Петербурга, где есть исцеление заворота кишок.

Заболевания домашних любимцев кого угодно могут выбить из колеи.

Посреди нередко встречающихся заморочек можно выделить заворот кишок у животных, который происходит при повороте части этого органа относительно иного или при проворачивании желудка вокруг продольной или поперечной оси.

При этом наблюдаются тяжелейшие расстройства гомеостаза, острое расширение. Ни в коем варианте не стоит игнорировать симптомы заворота кишок – без своевременного хирургического вмешательства животное может погибнуть.

Заворот кишок у собак и кошек: предпосылки

Ветеринары далековато не постоянно могут четко найти предпосылки заворота кишок у домашних животных (традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматривается в качестве биологического царства). Но есть целый ряд причин, которые могут спровоцировать развитие этой патологии. К ним относится:

- Обильное кормление любимца один раз в день.

- Внезапный стресс, вызванный переездом на машинке или резким шумом, или физические перегрузки и активные игры сходу кормления.

- Внедрение низкокачественного корма и отсутствие сбалансированного рациона у животного.

- Породная расположенность. К примеру, заворот кишок у щенка больших пород может случиться с большей возможностью, чем у маленьких пород. К породам, имеющим расположенность к болезни, относятся доги, сенбернары, овчарки, доберманы, ротвейлеры, ризеншнауцеры и остальные большие собаки.

В эталоне домашние животные должны иметь сбалансированное питание несколько раз в день и маленькими порциями. Это дозволяет минимизировать опасности появления заворота кишок. Профилактика заворота кишок включает внедрение легкоусвояемых кормов высочайшего свойства. Нельзя выгуливать собаку на улице, а кошку заставлять играться сходу опосля еды. Вредоносны и пассивные стрессовые причины.

Заворот кишок у кошек и собак — симптомы и проявления. На что направить внимание?

Симптомы этой патологии довольно приметные, их очень трудно пропустить. Это и внезапное раздутие животика, тяжкое дыхание, возникновение рвоты пеной. Любимец начинает слабеть, его слизистые оболочки равномерно бледнеют, животное впадает в бессознательное состояние. Заворот кишок у кошек симптомы (один из отдельных признаков, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) имеет таковые же, как и проявление патологии у остальных животных.

Из-за мощной болевой реакции и сдавливания вен и артерий брюшной полости может наблюдаться шоковое состояние. Из-за сужения периферических сосудов усугубляется кровоснабжение внутренних органов. При мощном повышенье желудок начинает давить на диафрагму, вызывая мощную дыхательную дефицитность. Могут возникать отягощения со стороны сердечки и аритмии.

Исцеление заворота кишок у собак и кошек

Чтоб установить четкий диагноз ветеринарному врачу будет нужно выполнить обзорный рентген брюшной полости. При доказательстве заворота кишок любимца ожидает операция, с подготовительными неотклонимыми манипуляциями. К сопутствующим дилеммам, требующим внимания доктора, относится нарушение кровообращения и шоковое состояние.

В этом варианте применяется инфузионная терапия с вводом стероидных гормонов и анальгетиков, седация и вкалываение пациенту спазмолетиков и противорвотных продуктов. Часто может выполняться прокол желудка иглой огромного поперечника – таковым образом миниатюризируется давление в брюшной полости, выводится газ.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Сусталайф. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Лишь опосля этого может быть выполнено хирургическое вмешательство.

Заворот кишок (многозначный термин: Кишечник — орган в анатомии) у щенка, взрослой собаки или кошек встречается достаточно нередко. При наличии мельчайших подозрений нужно незамедлительно вызвать на дом ветеринарного врача или доставить домашнее животное в ветеринарную клинику, где сумеют провести четкую диагностику и при необходимости назначить операцию и сходу провести предварительные процедуры.

Источник: https://vet.firmika.ru/__zavorot_kishok_u_zhivotnyh

Источник