Кт диагностика межпозвонковых грыж

Благодаря существующим диагностическим методикам стало возможным выявлять у пациентов разнообразные патологии либо отклонения в работе различных систем.

Как известно, заболевания позвоночника относятся к числу наиболее опасных, поскольку, тем или иным образом, влияют на функционирование внутренних органов и общее состояние здоровья. Один из наиболее популярных запросов: что способно лучше определить грыжу позвоночника МРТ или КТ, и какую диагностику предпочесть?

Принципиальные отличия диагностики

Люди, далекие от медицины или столкнувшиеся с этим впервые, могут предположить, что оба вида диагностики отличаются схожим действием. По определению, КТ является компьютерной томографией, а сокращение МРТ — это магнитно-резонансная томография.

Общим здесь является термин «томография», который обозначает процедуру получения изображения среза органов либо тканей.

Их сканированное изображение передается на компьютер, где и происходит его дальнейшая обработка. Чтобы ответить на вопрос, видно ли грыжу на кт, нужно понимать различия между ними.

Итак, в основе компьютерной томографии лежит исследование, проводимое при помощи рентгеновских лучей. В отличие от традиционного рентгена изображение на выходе получается объемным вместо двухмерного.

Даже сам аппарат устроен по иному принципу, что и дает сомнения в том, показывает ли КТ грыжи и другие патологии позвоночника. Под разным углом оборудование производит множество снимков.

Потом компьютер обрабатывает их, а в итоге пациент и врач смогут увидеть уже трехмерную картинку. Зато точность диагностики дополняется тем обстоятельством, что доктор может получить представление, как выглядит срез органа или позвоночника толщиной до 1 мм.

Итак, продолжая отвечать на вопрос «что делать при грыже позвоночника мрт или кт», посмотрим, чем отличается магнитно-резонансная томография. Принцип работы оборудования, по своей сути, очень схож.

Сначала получается определенный массив данных, на базе которого происходит создание 3-хмерного изображения отдела позвоночника. Однако природа излучения различна: МРТ применяет электромагнитное излучение.

Приемное устройство аппарата считывает информацию с различных участков тела, а затем преобразует их в доступную картинку.

Где используется тот и другой метод исследований

На основании многолетней практики принято выделять следующие области, в которых полезно использование компьютерной диагностики:

- поражения костной ткани опухолями;

- недуги позвоночника и суставов;

- повреждения скелета, полученные вследствие травматизма;

- изменения в сосудах атеросклеротического характера;

- заболевания внутренних органов, в том числе, расположенных в районе малого таза.

КТ при грыже позвоночника по сравнению с МРТ является менее информативной, поскольку последняя способна исследовать:

- изменения в структуре спинного и головного мозга;

- появление различных образований в брюшной полости, также органах малого таза, которые часто необходимы для того, чтобы уточнить сведения, полученные в результате УЗИ;

- нарушения в циркуляции крови пораженных участков спинного либо головного мозга;

- деформации позвоночника и межпозвоночных дисков, в том числе, показывает грыжу.

Редкие разновидности грыжевых образований

Отдельного внимания заслуживает грыжа Шморля, диагностированная на КТ, признаки которой отличны от большинства традиционных межпозвоночных грыж. Итак, она отличается тем, что она не выступает за края позвоночного сегмента, то есть, сохраняется в его пределах.

Развивается она так: по мере роста межпозвоночного диска часть находящихся в нем хрящевых узелков приобретает большую плотность, чем само кольцо этого диска.

Именно поэтому грыжа Шморля свидетельствует о том, что сам диск имеет определенные дефекты в структуре и неправильно развивается, но исправить эту ситуацию вполне возможно.

Ряд пациентов страдает от заболевания под названием «вентральная грыжа». Это такое явление, при котором органы могут выдвигаться из брюшной полости, несмотря на то, что покрывающие их оболочки внешне сохраняют свою целостность.

При ущемлении вентральной грыжи говорят об осложнении этого заболевания. Об этом может говорить появление острых болей, покраснение кожи на данном участке, ухудшение общего самочувствия больного.

Практические особенности проведения

КТ позвоночника, показывающая грыжу, является одним из самых изученных и востребованных видов исследования, имеющее широкое практическое применение.

Она позволяет установить, нуждается ли пациент в срочном хирургическом вмешательстве, что и позволяет уберечь его от вероятных осложнений состояния здоровья позвоночника. Как правило, длится такая процедура в пределах 2-х минут или 25 минут, в случае применения контрастного вещества.

Дискомфорта больной в это время не ощущает, а после проведения процедуры будет готов протокол описания позвоночной грыжи на КТ.

По нему доктор сможет объяснить больному реальное положение дел в его позвоночнике, насколько прогрессирует недуг, и какое следует назначить лечение.

Прежде, чем говорить о том, покажет ли КТ грыжу позвоночника и направлять пациента на обследование, врач должен убедиться в том, что у него нет хронических заболеваний почек, аллергических реакций на препарат йод, ряда других хронических болезней в стадии обострения. Процедуру не применяют в период грудного вскармливания ребенка.

Можно резюмировать, что оба метода обладают различной степенью информативности и собственными противопоказаниями. Тем не менее, каждый из них способен обеспечить достаточно полную картину состояния здоровья пациента, в частности, его позвоночного столба.

МРТ более информативна при диагностировании суставов, сосудов, мягких тканей, нервной системы. В отличие от нее КТ не обладает такой высокой безопасностью для пациента, зато дает полную картину о состоянии ряда внутренних органов.

Если вы хотите получить больше подобной информации от Александры Бониной, посмотрите материалы по ссылкам ниже.

Отказ от ответственности

Информация в статьях предназначена исключительно для общего ознакомления и не должна использоваться для самодиагностики проблем со здоровьем или в лечебных целях. Эта статья не является заменой для медицинской консультации у врача (невролог, терапевт). Пожалуйста, обратитесь сначала к врачу, чтобы точно знать причину вашей проблемы со здоровьем.

Я буду Вам очень признательна, если Вы нажмете на одну из кнопочек

и поделитесь этим материалом с Вашими друзьями 🙂

« Особенности формирования центральной грыжи и методы ее устранения Лечение позвоночной грыжи медом – сладкая терапия »

Источник

Компьютерная томография является наиболее высокоинформативным методом диагностики остеохондроза позвоночника, позволяющим получить ценную информацию о состоянии костной ткани позвонков, связочного аппарата позвоночника и межпозвонковых дисков. С ее помощью удается не только определить характер и распространенность заболевания, но и распознать его на более ранних стадиях, чем при использовании традиционных рентгенологических методик. Новым достижением в компьютерной томографии явилось создание спирального томографа, что позволило на основе сочетания непрерывного вращения рентгеновской трубки и одновременного движения стола добиться получения четкой дифференциации между тканями патологического очага размером до 2 мм и создания трехмерных изображений. Спиральной компьютерной томографии отводится ведущая роль в диагностике дистрофических изменений костных структур, в том числе в суставах и полулунных отростках. Компьютерная томография шейного отдела позвоночника в 74% случаев имеет преимущество перед МРТ в опреде лении выраженности артроза дугоотростчатых суставов. В связи с особенностью строения шейного отдела позвоночника (специфическая форма позвонков, наличие полулунных отростков, близкое расположение к позвонкам спинного мозга, церебральных и спинальных сосудов) для дистрофических поражений этого уровня характерно формирование симптомокомплекса дискогенной и цервикальной миелопатии. Учитывая близкое расположение крючковидного (полулунного) отростка, тела позвонка, межпозвонкового диска к позвоночной артерии, спинальному ганглию и нервному корешку, следует говорить о комбинированном характере поражения. Поэтому следует внимательно изучать все возможные причины поражения корешков и спинного мозга: структурные изменения позвонков, артроз полулунных и суставных отростков, грыжи межпозвонковых дисков.

Выпячивание межпозвонкового диска. Наиболее ранним признаком дистрофического поражения межпозвонковых дисков является диффузное его выпячивание за контур тела позвонка, обусловленное радиальными надрывами фиброзного кольца. Выпячивание – это диффузное выбухание вещества диска за пределы позвонковых апофизов, которое занимает не менее чем 50% окружности диска. На компьютерных томограммах выпячивание представлено узкой мягкотканой полоской по окружности или на ограниченном участке, незначительно выходящей за пределы контура тела позвонка.

Протрузия межпозвонкового диска. Протрузия диска означает, что вещество диска (пульпозное ядро) распространяется во внутреннюю часть фиброзного кольца, что приводит к выпячиванию интактной внешней части последнего за дорсальный контур тела позвонка. Протрузия может быть локальной (основание менее 25% окружности диска) или иметь широкое основание (25–50% окружности диска). Протрузия диска выглядит как выпячивание на уровне диска на широком основании с гладкими очертаниями, которое смещает эпидуральный жир и может вызвать вдавление на передней поверхности дурального мешка. Протрузия диска обычно сопровождается снижением высоты диска и иногда «вакуум-феноменом», которые обусловлены патологическими дистрофическими изменениями диска. На компьютерных томограммах «вакуум-феномен» внутри диска визуализируется, как очаг воздушной плотности (от – 850 до – 950 ед. Н) с четкими контурами.Таким образом, компьютерно-томографическими признаками протрузии межпозвонкового диска являются: асимметричное увеличение диаметра диска, деформация дурального мешка и спинного мозга, сужение субарахноидального пространства, уменьшение объема эпидурального жира, сужение межпозвонковых отверстий и сдавление нервных корешков, «вакуум-феномен». При определении роли протрузии в неврологических расс тройствах следует детально изучать и другие патоморфологические изменения: спондилолистез, гипертрофию желтых связок и задней продольной связки, гиперплазию головок верхних суставных отростков нижележащего позвонка, обызвествление мягких тканей.

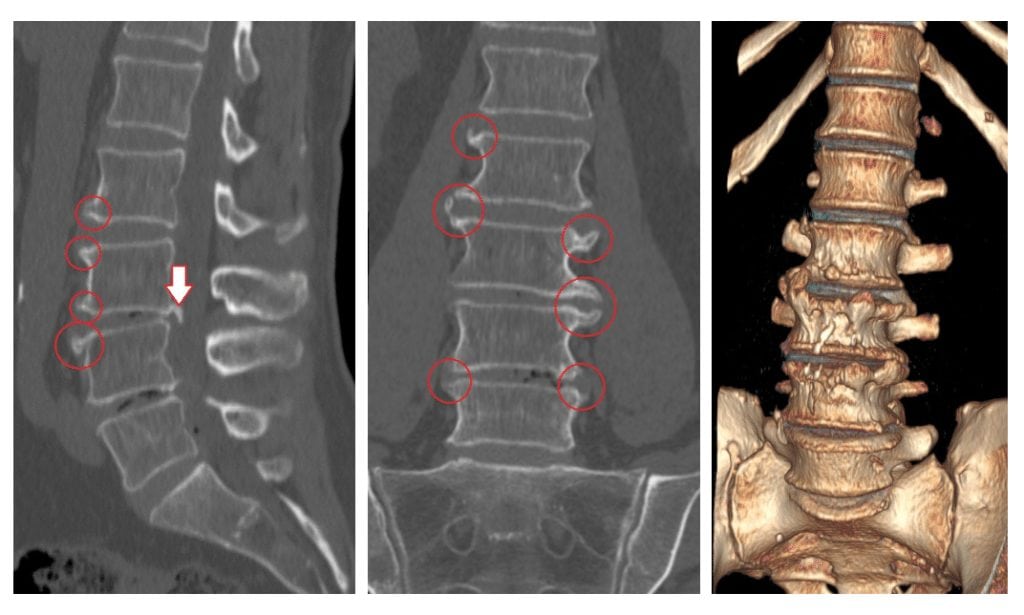

Грыжа межпозвонкового диска. Грыжи межпозвонковых дисков образуются вследствие разрыва фиброзного кольца диска и выпадения пульпозного ядра через волокна фиброзного кольца. Выпавшая часть диска проникает в эпидуральное пространство, оттесняя твердую мозговую оболочку, нередко деформируя и смещая дуральный мешок и нервные корешки, суживая субарахноидальное пространство. На компьютерных томограммах грыжа диска представляет собой ограниченное, выпуклое, с неровными очертаниями смещение вещества диска на уровне диска. Клинически значимые грыжи ведут к смещению или компрессии дурального мешка, нервных корешков или спинномозговых нервов. В зависимости от расположения мягкотканного компонента в позвоночном канале выделяют:

медианные грыжи: при медианных (срединных, центральных) грыжах пролабировав-ший фрагмент располагается срединно в позвоночном канале, задний контур межпозвонкового диска становится полицикличным, переднезадний размер позвоночного канала уменьшается в сагиттальной плоскости; при грыжах больших размеров происходит деформация переднего контура дурального мешка и смещение его кзади;

парамедианные грыжи: выпавший фрагмент пульпозного ядра при парамедианных грыжах располагается парацентрально справа или слева от средин ной линии позвоночного канала и ближе к латеральным карма нам; при этом задний контур межпозвонкового диска становится поли цикличным, создаются условия для деформации дурального мешка, а также его смещения вправо или влево; кроме того, парамедианные грыжи локализуются в местах, где проходят нервные ко решки после их выхода из дурального мешка и до входа в межпозвонковые отверстия, что может вызвать компрессию и смещение нервных корешков;

латеральные (заднебоковые, фораминальные) грыжи: появляются при пролабировании вверх и латерально; при этом мягкотканный фрагмент появляется либо непосредственно внутри межпозвонкового отверстия (интрафораминальные грыжи), либо за его пределами (экстрафораминальные грыжи); при этом происходит сдавливание нервных корешков внутри межпозвонковых отверстий; задний контур диска становится асимметричным, теряет свое параллельное располо жение относительно заднего края тела позвонка.

Критериями отличия грыж межпозвонковых дисков от протрузии являются бугристые контуры и высота выпячивания, превышающая треть ширины. Большинство грыж имеют протяженность, превышающую высоту диска. Сама грыжа гиперденсивна относительно мышц, но ее КТ-плотность может сильно колебаться вследствие обызвествлений или «вакуум-феномена». Обызвествление в веществе грыжи рассматривают как показатель хронического заболевания. Недавно возникшие грыжи имеют относительно однородную структуру, плотность 60–80 ед.Н, нечеткие контуры; длительно существующие — неоднородную структуру, плотность до 110 ед.Н, с элементами краевого обызвествления плотностью > 120 ед.Н, с четкими и фестончатыми контурами. Наличие кальцификации межпозвонкового диска указывает на давность патологического процесса.

Таким образом, компьютерно-томографическими признаками грыжи межпозвонкового диска являются: деформация задней границы межпозвонкового диска в виде его локального выпячивания, наличие мягкотканного фрагмента в эпидуральном пространстве, изменение конфигурации эпидурального жира за счет частичной облитерации эпидурального пространства, деформация дурального мешка, смещение дурального мешка, смещение или сдавление нервных корешков.

Заключение. Компьютерная томография (КТ) позволяет отличить диффузное дистрофическое выпячивание диска от локального (грыжи) и часто распознать секвестрацию грыжи. При КТ точнее, чем при магнитно-резонансной томографии (МРТ) и на рентгенограммах, выявляются остеофиты в позвоночном канале и межпозвонковых отверстиях и обеспечивается дифференцирование их от грыж. КТ предоставляет ценную информацию о состоянии костной ткани позвонков, связочного аппарата, межпозвонковых дисков. КТ имеет высокую диагностическую значимость в выявлении дистрофических изменений. Она превосходит МРТ в оценке костных изменений, в том числе явлений артроза межпозвонковых суставов, а также обызвествлений фиброзного кольца диска и желтых связок. Однако КТ уступает МРТ по контрастности и четкости визуализации мягких тканей позвоночных сегментов.

по материалам статьи (опубликованной в журнале «Мануальная терапия» 2011 — №1 [41]) «Лучевая диагностика грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника» З.Н. Шавладзе1, В.В. Смирнов2, Н.П. Елисеев2, Н.К. Силантьева1, Т.П. Березовская1 , Г.М. Раковская3, О.Г. Гришина1, М.В. Саввова4 (1 ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, Обнинск, Россия, 2 ООО «Центр Реабилитации», Обнинск, Россия, 3 ГУЗ «Калужская областная больница», Калуга, Россия, 4 ФГУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА РФ, Обнинск, Россия)

Источник

- Точная диагностика межпозвонковых грыж – врачи с опытом работы 15 лет.

- Эффективное лечение – уменьшение симптомов после 1–2 сеансов.

- Применяем уникальный метод доктора Бобыря – дефанотерапию.

Для того чтобы установить правильный диагноз, врач должен оценить клиническую картину и разобраться, какие симптомы беспокоят пациента, а также обнаружить грыжу с помощью методов визуализации, например, МРТ. Боли в спине, даже сильные, далеко не всегда связаны с межпозвонковыми грыжами. Чаще всего они даже не связаны с позвоночником, а возникают из-за спазма мышц. В то же время, дегенеративные изменения или выпячивание диска, обнаруженные на МРТ, еще не являются поводом установить диагноз, если человек не испытывает никаких симптомов.

Осмотр врача

Во время первого приема доктор выслушивает жалобы пациента, расспрашивает его о месте работы, о наследственности (есть ли близкие родственники, имеющие проблемы с позвоночником). Осмотр проходит примерно следующим образом:

- Врач проверяет рефлексы ног. Классический пример – удар молоточком по коленке. Если рефлексы снижены или отсутствуют вовсе, это может говорить о том, что сдавлены нервные корешки.

- Чувствительность кожи проверяют с помощью специальной кисточки и иголки.

- Доктор осматривает мышцы пациента, чтобы проверить, нет ли в них атрофии. Врач может попытаться согнуть или разогнуть вашу руку или ногу, попросив вас сопротивляться – так проверяют мышечную силу.

- Между крестцом и костями таза находится крестцово-подвздошное сочленение. Врач надавливает на него и спрашивает пациента, не возникла ли боль. Если надавливание болезненное, это может говорить о дисфункции крестцово-копчикового сочленения.

- Доктор попросит вас лечь на спину и поднимет вашу выпрямленную ногу, согнув ее в тазобедренном суставе. Если возникает боль, это говорит об ущемлении нерва.

- Дегенеративный процесс в диске помогает выявить надавливание на позвоночник: в месте, где находится пораженный межпозвоночный диск, возникает боль.

Обследование

Итак, врач осмотрел пациента и не исключает того, что у него имеется межпозвонковая грыжа. Назначают обследование, которое помогает подтвердить или опровергнуть диагноз, выяснить, на каком уровне находится грыжевое выпячивание, насколько оно большое, как располагается по отношению к спинному мозгу и нервным корешкам.

Обследование может включать следующие методы диагностики:

Классическая рентгенография

Обычные рентгеновские снимки не могут показать межпозвоночные диски, и все же иногда данное исследование назначают, чтобы исключить патологии со стороны костных структур.

На рентгенограммах можно обнаружить следующие косвенные признаки грыжи межпозвоночных дисков:

- Уменьшение расстояния между соседними позвонками говорит о снижении высоты межпозвоночного диска.

- Наличие в месте, где должен находиться межпозвоночный диск, пустоты – газа.

- Остеофиты – костные разрастания на позвонках. Они возникают из-за того, что в результате дегенеративных изменений в дисках нагрузки на тела позвонков возрастают, и они [позвонки] пытаются компенсировать это за счет увеличения площади своих тел.

Эксперты не рекомендуют прибегать к рентгенографии при подозрении на межпозвонковые грыжи из-за низкой информативности. Данное исследование может использоваться как быстрый и доступный метод для того, чтобы отличить грыжу от других патологий:

- Если боли в спине стали беспокоить после травмы, нужно исключить перелом позвонка. Рентгенография хорошо показывает повреждения костей, помогает разобраться, какой позвонок пострадал и насколько сильно.

- В некоторых случаях нужно провести дифференциальную диагностику между дисковой грыжей и инфекционно-воспалительными процессами. В этом также хорошо помогают рентгенограммы. На снимках можно увидеть изменение расстояния между позвонками, их разрушение.

- Упорные мучительные хронические боли в спине, которые усиливаются по ночам – возможный признак метастазов в позвоночнике при злокачественных опухолях. Рентгенография помогает заподозрить такую патологию, после этого врач может назначить дополнительные методы диагностики.

Противопоказания к рентгенографии позвоночника:

- Беременность.

- Кровотечение.

- Открытый пневмоторакс.

- Тяжелое состояние больного.

Миелография

Миелография – рентгенологическое исследование позвоночника с контрастированием. Перед тем, как сделать снимки, пациенту вводят рентгеноконтрастный раствор. Для этого выполняют спинномозговую пункцию (прокол), обычно в поясничном отделе позвоночника (люмбальная пункция, восходящая миелография), реже – в шейном. Миелография – инвазивная процедура, она сопряжена с определенными рисками, ее проводят в условиях стационара.

В качестве контрастного раствора чаще всего используют йодсодержащие препараты. Иногда вводят воздух, такое исследование называется пневмомиелографией.

На снимках достаточно хорошо видны ликворопроводящие пути, все препятствия для оттока лимфы, спинной мозг, его корешки, места их сдавлений.

В настоящее время миелографию применяют очень редко, потому что это инвазивная процедура, после нее могут возникать некоторые осложнения (инфекция, кровотечение, головные боли, судороги, аллергия на контрастный препарат), и ей есть более безопасные альтернативы: компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

Противопоказания к миелографии:

- Общие противопоказания, при которых нельзя проводить рентгенографию.

- Аллергия на йод, так как он входит в состав рентгеноконтрастного препарата.

- Инфекция на коже в том месте, где планируется вводить иглу.

- Анатомические дефекты позвоночного столба, из-за которых проведение исследования становится невозможным.

- Патологии щитовидной железы – все из-за того же йода в составе контрастных препаратов.

- Тяжелые заболевания почек и печени.

Компьютерная томография

Компьютерная томография – исследование, во время которого через тело пациента пропускают рентгеновские лучи, изображение обрабатывают с помощью компьютера, и получают томограммы с серией срезов, на которых видны внутренние органы, мышцы, позвоночник, спинной мозг. Научные исследования показывают, что КТ позволяет оценить состояние позвоночника при межпозвонковых грыжах не хуже, чем миелография, а зачастую даже более эффективна. В соответствии с некоторыми рекомендациями, более информативно применение обеих методик.

Для точной диагностики необходимо соблюдение двух условий: нужны тонкие срезы и довольно хорошее разрешение снимков.

На изображениях, полученных с помощью компьютерной томографии, можно увидеть деформированный диск, оценить степень сдавления спинного мозга и его корешков, выявить патологические процессы в окружающих тканях.

Противопоказания к проведению КТ те же, что и для рентгенографии.

Магнитно-резонансная томография

Это, пожалуй, один из самых точных методов диагностики. Она помогает детально рассмотреть межпозвонковые диски, нервы, оценить высоту диска, степень его поражения дегенеративными процессами, размеры грыжи.

Основные преимущества МРТ перед рентгенографией и компьютерной томографией:

- Магнитно-резонансная томография идеально подходит для оценки состояния мягких тканей.

- Не требуется применения контраста.

- Отсутствует лучевая нагрузка на организм пациента, так как во время МРТ применяется не рентгеновское излучение, а сильное магнитное поле.

- На снимках одновременно хорошо виден позвоночник и мягкие ткани.

С помощью магнитно-резонансной томографии можно:

- Оценить степень дегенеративных изменений в межпозвоночном диске.

- Определить, в каком направлении произошло выпячивание диска, сдавливает ли грыжа спинной мозг, нервные корешки.

- Определить степень грыжевого выпячивания, его размеры.

- Выяснить, имеется ли у больного такое серьезное осложнение, как спинальный стеноз.

Магнитно-резонансная томография – весьма точный метод диагностики межпозвонковых грыж. Но оценивая картину на снимках и сопоставляя ее с симптомами пациента, врач должен проявлять осторожность. Иногда выраженные изменения на снимках не приводят к какой-либо симптоматике, а в некоторых случаях больной предъявляет многочисленные жалобы при отсутствии видимой патологии на изображениях.

Противопоказания к проведению МРТ:

- Так как во время исследования применяется сильное магнитное поле, то его нельзя проводить, если в теле человека находятся любые металлические предметы: фиксирующие конструкции и протезы костей, суставов, кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, металлические имплантаты в зубах и пр.

- Хотя вред МРТ для плода не доказан, исследование не рекомендуется выполнять по крайней мере в первые 12 недель беременности.

- Во время процедуры больной находится в ограниченном замкнутом пространстве, поэтому затруднительно проведение МРТ у пациентов с клаустрофобией.

- Во время исследования нужно лежать неподвижно, что затруднительно для людей с сильными болями, психически больных.

- Аппараты для МРТ не рассчитаны на очень большой вес и размеры тела, поэтому еще одно противопоказание – сильное ожирение у пациента.

Дискография

Дискография (нуклеография) позвоночника – исследование, во время которого в центр межпозвоночного диска вводят рентгеноконтрастное вещество. Контраст растекается, заполняет собой все дефекты и место грыжевого выпячивания. Оно становится хорошо видно на снимках. Процедура проводится примерно так же, как миелография. Пациент надевает больничное белье, ложится на кушетку, врач обрабатывает место укола, проводит местную анестезию, затем вводит иглу в межпозвоночный диск и заполняет его рентгеноконтрастным препаратом йода.

Для того чтобы получить необходимую информацию и оценить состояние позвоночного столба, снимки нужно сделать в прямой, боковой и диагональной проекции. Процедура продолжается примерно полчаса–час. Ее проводят в условиях стационара. В течение 1–2 часов после исследования рекомендуется полежать, в течение суток – избегать физических нагрузок и пить больше жидкости: это способствует выведению контрастного раствора из организма.

Противопоказания к нуклеографии те же, что и к миелографии.

Электронейромиография

Для того чтобы оценить, насколько хорошо проходят импульсы по нервам и мышцам, назначают электронейромиографию. Этот метод диагностики имеет ценность при снижении мышечной силы и тонуса, ослаблении рефлексов. Электронейромиография помогает разобраться, на каком уровне заблокировано проведение нервного импульса, а на основании этой информации судить, какая патология привела к данному расстройству.

ЭНМГ помогает оценить такие показатели, как:

- Скорость прохождения импульса по нервным волокнам.

- Уровень, на котором произошло повреждение нерва.

- Способность мышц сокращаться в ответ на поступающие к ним по нервам импульсы.

Существуют две разновидности ЭНМГ. Во время поверхностной, или стимуляционной, специальные электроды накладывают на кожу. При игольчатой электронейромиографии врач использует электроды в виде тонких игл, которые вводит в мышцы. Такая разновидность исследования более точна и позволяет получить больше полезной информации.

Электронейромиография помогает отличить межпозвонковую грыжу от таких патологий, как синдром запястного канала, поражение плечевого сплетения, защемление локтевого нерва и др.

Ни одно из вышеописанных исследований не помогает установить точный диагноз, если не учитывать симптомы пациента и данные неврологического осмотра. Если взять некоторое количество людей старше 30 лет и провести им всем МРТ, окажется, что у многих из них межпозвонковые диски не в лучшем состоянии. Но в большинстве случаев это не вызывает никаких симптомов и не сказывается на работе. Установить диагноз и начать лечение позволяют только симптомы в сочетании с данными сканирования.

Точная диагностика крайне важна. Врач может эффективно лечить боли в спине, только если он разобрался в их причинах. Например, пациент может иметь межпозвонковую грыжу, но источником болевого синдрома на самом деле является не она, а спазмированные мышцы. В таких случаях стандартное лечение грыжи не принесет пользы и даже может навредить, больного могут отправить на ненужную операцию.

Блокады как метод диагностики межпозвонковых грыж

Блокада – это процедура, во время которой врач вводит лекарство (местные анестетики, глюкокортикостероиды) рядом с поврежденным нервом и тем самым избавляет пациента от болей. Эту процедуру можно применять не только в лечебных, но и в диагностических целях. Если после блокады боль прошла, значит, врач правильно определил «виновный» нерв, и именно он сдавлен деформированным межпозвоночным диском. Диагностические блокады могут предоставить врачу следующую полезную информацию:

- Установить источник болей.

- Если поражено несколько межпозвоночных дисков – установить, какой из них (или несколько, или все сразу) является причиной болевой импульсации.

- Отличить боли вертеброгенного происхождения (в результате поражения позвоночника) от тех, что вызваны патологиями внутренних органов.

Это помогает провести дифференциальную диагностику и назначить наиболее эффективное лечение.

Дифференциальная диагностика грыж межпозвоночных дисков

Существует много разных причин болей в спине. В первую очередь врач должен проводить дифференциальную диагностику межпозвонковых грыж со следующими состояниями:

- Миофасциальный болевой синдром. Это одна из самых распространенных причин болей в спине, и она не связана с позвоночным столбом. При данной патологии в мышцах шеи, спины или поясницы возникают болезненные участки спазмов.

- Остеохондроз позвоночника – дегенеративное заболевание, при котором в межпозвоночных дисках начинаются патологические изменения: они постепенно теряют жидкость, снижается их эластичность. Остеохондроз можно рассматривать как болезнь, предшествующую развитию грыжи.

- Опухоли «конского хвоста». Это анатомическое образование находится в нижней части позвоночного канала, там, где уже нет спинного мозга. «Конский хвост» образован пучками четырех нижних поясничных, а также крестцовыми и копчиковыми спинномозговыми нервами. При их сдавлении опухолью беспокоят боли.

- Спондилоартроз позвоночника – разновидность остеоартроза, состояния, при котором происходит преждевременный «износ», разрушение суставных хрящей. В случае со спондилоартрозом процесс поражает суставы, которые находятся между позвонками. Из-за этого возникают боли и другие симптомы.

- Туннельные синдромы. В некоторых частях тела нервы проходят через узкие пространства. При определенных патологических процессах нерв этом месте сдавливается, возникают боли, нарушение чувствительности, снижение мышечной силы и тонуса. Наиболее распространенный и знаменитый пример туннельного синдрома – синдром запястного канала.

- Спондилолистез – состояние, при котором позвонок смещается по отношению к нижележащему, как бы соскальзывает с него.

Сложности в диагностике межпозвонковых грыж

Зачастую в причинах симптомов, с которыми пациент обратился к врачу, бывает очень непросто разобраться. Сложности в диагностике возникают из-за двух моментов:

- Само наличие грыжи еще не гарантирует того, что пациент испытывает боли в позвоночнике именно из-за нее. Даже если у больного есть симптомы, и на снимках хорошо видно грыжевое выпячивание – это еще не всегда дает повод сразу установить диагноз.

- К болям в спине могут приводить и другие патологические процессы, и в ходе обследования врач должен их обнаружить или исключить. Например, нередко боли связаны с миофасциальным болевым синдромом – состоянием, при котором в мышцах шеи, спины или поясницы возникают болезненные уплотнения.

Как проводят диагностику грыж межпозвоночных дисков специалисты по мягким мануальным техникам?

Подходы к диагностике межпозвонковых грыж у специалистов по мягким мануальным техникам несколько отличаются от тех, что практикуют другие врачи. Главный диагностический инструмент такого доктора – его собственные руки. Например, руки врачей-остеопатов в ходе многолетнего обучения и практики приобретают особую повышенную чувствительность, благодаря чему они могут обнаружить в организме пациента тончайшие патологические отклонения, которые не выявляют даже современные методы диагностики.

Каждый прием пациента у такого врача начинается с мануальной диагностики. Доктор должен разобраться, почувствовать, какие патологические изменения происходят в опорно-двигательном аппарате больного. Только после этого он сможет эффективно провести коррекцию.

Работа специалистов в области мягких мануальных техник базируется на некоторых основополагающих представлениях:

- Организм человека – единое целое. Функционирование опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, сердечно-сосудистой, лимфатической, нервной, иммунной системы – всё взаимосвязано.

- Если в сложной системе перестал нормально работать один компонент, то это обязательно отразится и на всех остальных компонентах.

- Исходя из двух предыдущих пунктов, первопричина может находиться совершенно не в том месте, где обнаружена патология. Специалист должен выявить все нарушения в организме больного и устранить их.

- Остеопатия и другие мягкие мануальные техники – это не просто лечение заболеваний, не просто борьба с неприятными симптомами. Это комплексное восстановление здоровья, естественных механизмов самовосстановления и самоисцеления в организме.

- Не столько важна сила мануального воздействия на организм, сколько его правильное направление, основанное на глубоком понимании анатомо-физиологических процессов и характера патологических изменений.

- Специалист работает с пациентом всегда на более тонком уровне, чем при использовании классической мануальной терапии.

В нашей клинике работают разные врачи-специалисты. Совмещая различные подходы, мы проводим точную диагностику и максимально эффективное лечение. В итоге у пациента наступает стойкое улучшение.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Источник