Послеоперационная грыжа белой линии живота

Послеоперационная грыжа на животе, а точнее, в брюшной стенке, относится к разновидности травматических воздействий. Она проявляется в области послеоперационного рубца, располагается под кожей. По отношению ко всем вариантам грыж этот вид составляет 6–8%.

Согласно статистике осложнений в послеоперационном периоде, на грыжи приходится до 5% от всех манипуляций со вскрытием брюшной полости, а при анализе течения нагноившихся ран показатель увеличивается до 10%. Меры по предупреждению зависят не только от вида хирургического вмешательства, умения врача, но и от поведения пациента, выполнения рекомендаций в период реабилитации.

Локализация и классификация

Операции на животе проводятся по разному поводу. Каждая патология требует предварительного изучения и выбора оптимальной тактики. Чтобы хирург смог полностью выделить нужный орган, провести осмотр, остановить кровотечение, необходимо решить вопрос о доступе или конкретном месте разреза поверхностных тканей и кожи.

Для этого существуют типовые способы, разработанные практикой многих поколений врачей. Послеоперационные грыжи чаще образуются в анатомических зонах, где обеспечивается наиболее удобный доступ к органам брюшной полости. По локализации можно догадаться, какую операцию и разрез использовали хирурги.

При грыже:

- белой линии живота — проводилась верхняя или нижняя срединная лапаротомия (рассечение брюшины по центральной линии), вероятно, по поводу заболеваний желудка, кишечника;

- в подвздошной области справа — после операции аппендэктомии, на слепой кишке;

- пупочной области — может осложниться выздоровление от хирургических вмешательств на кишечнике;

- правого подреберья — нежелательный исход удаления камня и желчного пузыря, резекции печени;

- подреберья слева — спленэктомия (удаление селезенки);

- поясничной области сбоку — последствие операций на почках, доступа к мочеточникам;

- области над лобком — в случаях урологических заболеваний, хирургических вмешательств на внутренних половых органах у женщин.

В диагнозе будет отмечена «левосторонняя боковая послеоперационная грыжа с дефектом среднего размера»

Соответственно классификация послеоперационных грыж предусматривает следующие варианты: срединные (верхние и нижние), боковые (право- и левосторонние, верхние, нижние). В зависимости от величины послеоперационного дефекта:

- малые — не нарушают форму живота;

- средние — занимают небольшой участок в области брюшины;

- обширные — сопоставимы с дефектом большой зоны брюшной стенки;

- гигантские — резко деформируют живот, расположены в двух и более зонах брюшины.

Послеоперационные грыжи различаются по характеру — на вправимые и невправимые, по внутреннему строению — на однокамерные и многокамерные. С учетом эффективности лечения — хирурги выделяют рецидивирующие грыжи, включая многократно рецидивирующие. Принципы классификации важны для выбора способа устранения негативных последствий.

Почему у одних пациентов после операции образуются грыжи, а у других нет?

Причины послеоперационных грыж чаще всего связаны с невозможностью провести полную подготовку больного за неимением времени в случаях необходимости экстренного вмешательства. Ведь любая плановая операция требует предоперационной терапии, очищения кишечника, снятия интоксикации.

Отсутствие своевременных мер способствует осложнениям в послеоперационном периоде, связанным со вздутием кишечника, замедлением перистальтики, нарушением выделения кала (запорами), рвотой, повышением внутрибрюшного давления, застойными изменениями в легких с воспалением, кашлем. Все это в значительной степени ухудшает условия образования плотного послеоперационного рубца.

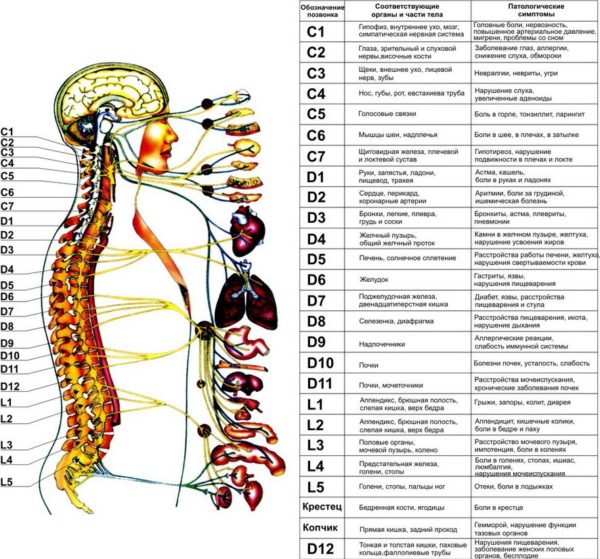

Не исключается ошибочный выбор метода доступа без учета анатомических и физиологических особенностей строения внутренних органов и брюшины. В результате нарушается кровоснабжение и иннервация в зоне оперативного вмешательства, в дальнейшем в тканях проявляются стойкие изменения, способствующие прорезыванию швов.

Значительна роль нагноительных осложнений. Этот тип относят к раннему проявлению. Воспаление и гной скапливаются в области раны, под апоневрозом мышц. Застойные пневмонии и бронхит, возникшие после операции, вызывают кашель, резкие толчки и колебания внутрибрюшного давления, что предрасполагает к возникновению грыжевых ворот.

К дефектам операционной техники относятся некачественный шовный материал, слишком сильное стяжение тканей, неустраненное кровотечение и скопление крови в гематомы с последующим быстрым нагноением, длительная тампонада и дренирование в зоне операции.

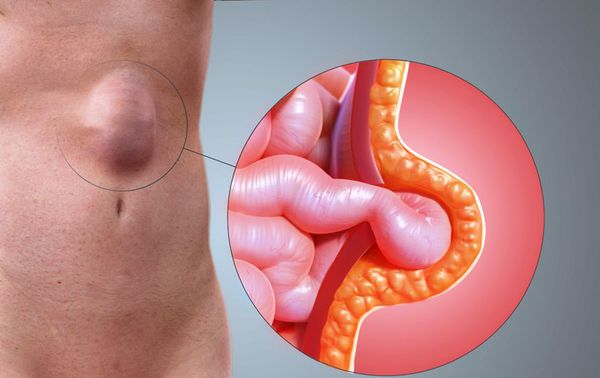

При повышенном давлении в брюшной полости в пупочный грыжевой мешок вклинивается петля кишки

Из причин, зависящих от выполнения пациентом в послеоперационном периоде рекомендаций врача, наибольшее значение имеют: досрочное повышение физической нагрузки, нарушение диеты, пренебрежение ношением бандажа.

Грыжи чаще возникают у пациентов с ожирением, системными болезнями соединительной ткани, сахарным диабетом, при которых существенно нарушается формирование полноценного рубца. Для женщин имеет значение срок наступления беременности после операции. Ослабление организма, авитаминоз, давление увеличенной матки на брюшную стенку создают условия для грыжеобразования.

Хотя теоретически осложниться послеоперационной грыжей может любое хирургическое вмешательство на брюшной полости, чаще всего патология наблюдается после оперативного лечения:

- прободной язвы желудка;

- воспаления червеобразного отростка;

- калькулезного холецистита;

- кишечной непроходимости;

- у женщин удаления кислы яичника, матки;

- перитонита;

- последствий проникающих ранений в брюшную полость.

Как рецидив после операции по поводу устранения пупочной или грыжи белой линии живота.

Симптомы

Основным признаком грыжи является обнаружение выпячивания в зоне послеоперационного рубца и вокруг него. На начальной стадии послеоперационные «шишки» пациенты вправляют в положении лежа самостоятельно, они не очень мешают и не имеют симптоматики. Боли и рост опухолевидного образования возникают при натуживании, резких движениях, подъеме тяжелых предметов.

В горизонтальном положении выпячивание уменьшается. Ухудшение состояния связано с переходом болевых ощущений в постоянные, иногда носящие характер приступа, схваток. Одновременно пациенты жалуются:

- на длительные запоры;

- постоянное вздутие живота;

- отрыжку;

- поташнивание;

- затрудненное выделение мочи (в случае надлобковых грыж);

- раздражение или воспаление кожи на животе в зоне грыжевого выпячивания.

Состояние пациента зависит от величины грыжи, спаечного процесса в брюшной полости, внутри грыжевого мешка. Иногда даже при больших грыжах пациенты не имеют жалоб.

Как проводится диагностика?

Во время осмотра пациента в положении стоя и лежа хирург видит выпячивание в зоне и вокруг него. Чтобы выяснить величину и форму, пациента, находящегося в лежачем на спине положении, просят поднять голову. Это движение вызовет напряжение в мышцах живота и «выдавит» наружу грыжевой мешок с содержимым.

При небольших размерах грыжа хорошо пальпируется

Одновременно проявляются все расхождения в зоне прямых мышц, возможные начинающиеся выпячивания, не связанные с основным. Пациенту обязательно назначаются методы исследования, позволяющие уточнить связь с внутренними органами.

Рентгенологическим путем выявляют состояние функционирования желудочно-кишечного тракта, имеющийся спаечный процесс, вхождение в грыжевую полость органов брюшной полости. УЗИ позволяет рассмотреть не только брюшные органы, но и полость грыжевого мешка, определить форму, истинные размеры грыжи, изменения в мышечных структурах, влияние спаек.

В комплекс обследования входит контрастное рентгенологическое исследование прохождения бариевой взвеси по желудку и кишечнику, изучение степени вмешательства желудка. Производятся снимки (рентгенограммы) и герниография (рентгеновский снимок содержимого грыжевого мешка).

Для уточнения может понадобиться колоноскопия (осмотр кишечника), фиброгастродуоденоскопия, проведение магниторезонансной томографии.

Какие осложнения возможны при нелеченой грыже?

Отсутствие лечебных мер при послеоперационных грыжах усугубляет состояние пациента. Со временем могут появиться:

- копростаз (застой кала и образование камней в кишечнике) с механической непроходимостью;

- ущемление;

- перфорация;

- частичная или полная спаечная кишечная непроходимость.

В клиническом течении наблюдается ухудшение состояния больного, нарастание болей в животе, тошнота и рвота, кровь в кале, задержка стула и отхождения газов. При этом выпячивание на животе перестает вправляться.

Что делать людям при обнаружении послеоперационных признаков грыжи?

Понятно нежелание снова попадать в хирургию пациентов, обнаруживших выпячивание в зоне рубца. Однако необходимо считаться с вероятностью более значимых для здоровья последствий. При обследовании доктора решат, как продолжить лечение, не допустить осложнений.

Иногда необходимы консилиумы для вынесения окончательного решения

Консервативная тактика считается методом, допустимым только при явных противопоказаниях к повторному хирургическому вмешательству (декомпенсация сердца, внутренних органов, тяжелая стадия хронических заболеваний). В таких случаях пациентам рекомендуют:

- контроль за питанием;

- ограничение физической нагрузки;

- устранение запоров с помощью диеты и медикаментов;

- постоянное использование специального бандажа.

Особенности питания

При наличии грыжи пищевые продукты должны исключить вздутие живота, запоры, нарушение пищеварения. Для этого кушать придется часто, но маленькими порциями. Следует исключить из рациона:

- все жирные, жареные, острые блюда;

- маринованные и соленые овощи;

- алкогольные напитки и газированную воду;

- крепкий кофе;

- различные приправы, стимулирующие кислотность;

- твердую пищу.

Показаны: каши, вареные мясные и рыбные блюда, запеченные изделия, тушеные овощи, творог. Для предупреждения запоров по утрам рекомендуется принимать столовую ложку растительного масла, несколько ягод кураги или чернослива. Днем можно пить щелочную минеральную воду без газа («Ессентуки 4»).

Особенности хирургического лечения

Большинство хирургов считают, что избавить пациента от послеоперационной грыжи можно только методом герниопластики. Так, именуются виды операций на грыжевых воротах, укрепляющего характера. Избирается наиболее оптимальный подход, учитывая величину и локализацию выпячивания, информацию, полученную в процессе обследования о спайках между грыжевым мешком и органами брюшной полости.

Если грыжа в диаметре менее 5 см, не имеет осложнений, то возможно ушивание апоневроза мышц с укреплением местных тканей. При средних, обширных, гигантских, длительно существующих и осложненных процессах собственных тканей для покрытия и укрепления дефекта брюшной стенки недостаточно. Используют синтетические протезы сетчатой формы.

Важно правильно установить систему защиты, предусмотреть разделение спаек, рассечение старых рубцов, чтобы не травмировать внутренние органы и структуры брюшной полости. Если имеется ущемление грыжевого мешка, то дополнительно проводится удаление нежизнеспособной ткани кишки (резекция) и сальника.

Для укрепления грыжевого кольца используются искусственные сетчатые протезы

Стандарты требуют оперировать послеоперационную грыжу, спустя полгода-год после первоначальной операции. Но при быстром росте, склонности к ущемлению показания распространяются на ранние сроки. Этапы операции должны выполняться последовательно:

- Обеспечение доступа к сформированным грыжевым воротам — разрезы проводят по краям выпячивания, удаляются излишки кожи и жировой клетчатки.

- Вскрытие полости грыжевого мешка, тупое отделение находящихся там органов от стенок (петель кишечника, сальника). При наличии многокамерного грыжевого мешка в нем формируется рубцовый конгломерат из сальника и петель кишечника и сальника. Обычно они спаяны с брюшиной и рубцами. Разъединить его не всегда возможно, поскольку это требует много времени и значительно травмирует стенку кишки. Приходится удалять деформированный участок кишки и сальника.

- Удаление грыжевого мешка.

- Экономное иссечение ткани по краям грыжевых ворот.

- Пластика (закрытие отверстия) в передней брюшной стенке.

- Ушивание раны.

Пластику проводят собственными тканями пациента (аутопластика), если грыжевой дефект площадью не более 10х10 см. Используются модификации Напалкова и Сапежко апоневрозом передних брюшных мышц. При более обширных дефектах, рецидивирующих грыжах применяют искусственные материалы (аллопластические). Для этого между слоями сшиваемых тканей помещают сетки из капрона или лавсана.

Фото до и после операции убеждает в возможностях пластики брюшины даже при повышенных жировых отложениях на животе

Прогноз и профилактика

Развитие послеоперационной грыжи серьезно осложняет физическую и трудовую активность человека, сопровождается видимым косметическим дефектом. В случае ущемления в современной хирургии несмотря на помощь летальный исход наблюдается у 8,8% больных. Своевременное устранение хирургическим путем дает удовлетворительный прогноз.

Проблемы профилактики требуют от хирурга:

- правильного выбора оптимального доступа при любой операции;

- на всех этапах тщательного соблюдения асептики;

- применения только качественного шовного материала;

- по возможности предоперационной подготовки пациента;

- неторопливого и внимательного ведения после операции.

Пациентам необходимо четко выполнять рекомендации по режиму, питанию, носить бандаж, следить за регулярностью стула, добиться снижения веса. Такое послеоперационное осложнение, как грыжа при устранении одной патологии, способствует другой. Выявление и лечение позволяют провести коррекцию. Наблюдение у врача после операции способствует ранней диагностике и решению проблемы.

Источник

Дата публикации 9 ноября 2018 г.Обновлено 19 июля 2019 г.

Определение болезни. Причины заболевания

Грыжа белой линии живота — одна из видов абдоминальных грыж, которая характеризуется выхождением внутренних органов через дефект срощения апоневрозов (сухожильных пластинок) мышц передней брюшной стенки.

Данная патология встречается не так часто, как паховые и пупочные грыжи. Её распространенность составляет от 2 до 4% всего взрослого населения.[1][2][3] Почти в 90-92% случаев она возникает у женщин.

На образование грыжи белой линии влияют определённые факторы, которые приводят к ослаблению связочно-мышечного каркаса передней брюшной стенки:

- врожденная дисплазия (отклонения в развитии) соединительной ткани;

- избыточный вес, быстрое снижение массы тела, многократные беременности, а также перенесённые оперативные вмешательства и травмы брюшной стенки (в том числе и те, которые нарушают её иннервацию);

- снижение двигательной активности в течение длительного времени и некоторые неврологические нарушения;

- занятия спортом на профессиональном уровне, дополнительные систематические тяжёлые физические нагрузки или однократное поднятие больших тяжестей;

- тяжёлый физический труд.

Также причиной расхождению белой линии живота и образования грыжевого выпячивания являются хронические заболевания, при которых наблюдается повышение внутрибрюшного давления. К ним относятся постоянные запоры, нарушения мочеиспускания, сильный кашель.[6] Из-за повышения внутрибрюшного давления и перерастяжения передней брюшной стенки формируется зона «слабой соединительной ткани» (как правило, это околопупочная область).

В разных возрастных группах встречаемость заболевания значительно отличается. Грыжи белой линии часто встречается у детей как врождённый дефект передней брюшной стенки, либо у женщин старше 40 лет. У мужчин распространённость подобных грыж не зависит от возраста.[4]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы грыжи белой линии живота

Выпячивание в околопупочной области — основной симптом, который пациент может заметить самостоятельно. Однако при наличии у пациента значительно выраженной подкожно-жировой клетчатки выпячивание малых размеров часто остаётся незамеченным. Выпячивание бывает различных размеров и форм, располагается как внутри пупочного углубления, так и в стороне от него.

Боль. Данный симптом возникает не всегда, менее чем в 20% случаев. Часто болевые ощущения связаны с увеличением размеров грыжевого дефекта и периодическим сдавлением грыжевого содержимого в этом месте. Такой симптом является очень тревожным, так как попавший в грыжевые ворота орган или его часть сдавливается, и есть риск ущемления. В случае постепенного нарастания боли проводить операцию необходимо как можно скорее.

Дискомфорт. Этот признак наблюдается даже чаще, чем боль. Дискомфорт в области грыжи имеет то же происхождение, но выражен в меньшей степени.

Нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечника. Нахождение части тонкой или толстой кишки в грыжевом мешке может приводить к нарушению пассажа содержимого, что вследствие проявляется запорами, вздутием живота, затруднением отхождения стула и газов, а также болями в разных отделах живота. Самое грозное проявление этого симптома — развитие острой кишечной непроходимости, которая может привести к смерти и поэтому требует неотложной хирургической помощи.

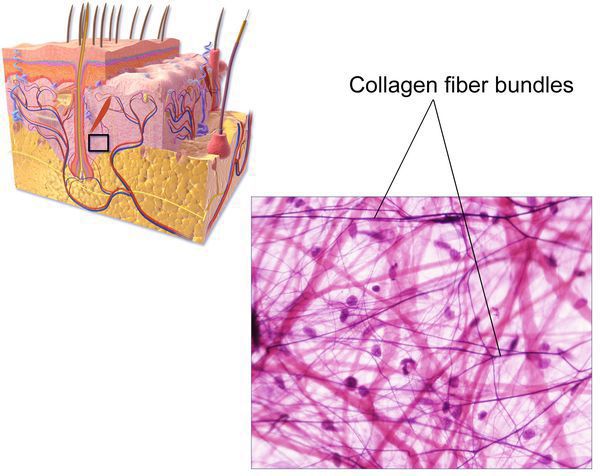

Патогенез грыжи белой линии живота

В настоящее время патогенез грыжеобразования остаётся до конца не изученным. Известно, что ведущий фактор образования грыж — нарушения соединительной ткани в виде дисбаланса количества зрелого (I типа) и незрелого (III типа) коллагена. Именно зрелый коллаген является основой прочности всех соединительнотканных образований нашего организма, а именно связок, апоневрозов и сухожилий.[5][6][7]

Изменения начинаются на этапе «созревания» коллагена: происходит замедление формирование данного белка и увеличение скорости его распада. Это приводит к тому, что в соединительных структурах коллагена III типа становится гораздо больше. Так как он является более тонкой структурой, прочность и сопротивляемость передней брюшной стенки снижается, что является главным предрасполагающим фактором развития грыжи.[8]

В развитии грыж у детей основное значение имеет недостаточное (неполноценное) сращение апоневрозов мышц передней брюшной стенки. Это приводит к тому, что в этой области образуется слабый участок, в котором в последующем образуется грыжа. Дополнительно на формирование грыжи оказывают влияние различные заболевания, приводящие к повышению внутрибрюшного давления — коклюш, болезни лёгких (пневмонии), фимоз, дизентерия, запоры и т.д. При этом в «слабой зоне» происходит постепенное расширение и образуется выпячивание и после грыжевой мешок, в который у детей чаще входят сальник и тонкий кишечник.[9][10][11]

Образование грыж у взрослых возникает в связи с врождёнными дефектами развития соединительной ткани. Ожирение, повторные беременности, протекающие без соблюдения необходимого режима, и отсутствие должных физических нагрузок, в свою очередь, предрасполагают к прогрессирующему увеличению грыжевого выпячивания, особенно у тучных людей.[10]

Классификация и стадии развития грыжи белой линии живота

Выделяют три основные стадии развития грыжи белой линии:[13][14]

- стадия образования предбрюшинной липомы — через небольшой щелевидный дефект в сухожильных волокнах происходит выхождение предбрюшинной клетчатки;

- начальная стадия формирования — происходит формирование грыжевого мешка, содержимым которого чаще всего является участок сальника или тонкой кишки;

- стадия окончательного формирования — присутствуют все компоненты, характерные для грыжи — грыжевые ворота, мешок и содержимое.

Все грыжи можно разделить на две основные группы:

- врождённые — грыжи, выявленные у детей в раннем возрасте;

- приобретённые — все грыжи, которые появляются у людей в процессе жизни.

Также все грыжи подразделяются на:

- вправимые — содержимое грыжевого мешка можно вправить в брюшную полость;

- невправимые — содержимое грыжевого мешка тесно спаяно с его стенками и окружающими тканями, что препятствует свободному вправлению в брюшную полость;

- ущемлённые — содержимое грыжевого мешка сдавливается в области грыжевых ворот. Резкое увеличение внутрибрюшного давления и расширение грыжевых ворот приводит к выхождение внутренних органов в грыжевой мешок. Через некоторое время давление падает, грыжевые ворота уменьшаются — происходит сдавлевание грыжевого содержимого, вызывая нарушение кровоснабжения. При этом виде грыжи необходима экстренная помощь.

Дополнительно грыжи белой линии классифицируются по расположению относительно пупка:[15]

- надпупочные — грыжа выше пупочного кольца;

- околопупочные — грыжа около пупочного кольца;

- подпупочные — грыжа ниже пупочного кольца.

Осложнения грыжи белой линии живота

Ущемление грыжи белой линии живота — одно их самых частых осложнений. Оно возникает, когда в грыжевой мешок выходят внутренние органы и подвергаются сильному сдавлению. Обычно сдавление происходит в области грыжевых ворот, реже — в области шейки грыжевого мешка и в самом мешке.

Основное клиническое проявление — внезапно возникшая острая боль в области грыжевого отверстия. Такое состояние требует срочного оперативного лечения.

Копростаз — нарушение пассажа содержимого толстой или тонкой кишки из-за снижения перистальтики (сокращения) части кишки, сдавленной в грыжевом мешке. Обычно это случается у пожилых пациентов (особенно у тех, кто страдает от запоров). Предрасполагающие факторы данного осложнения — гиподинамия (малоподвижный образ жизни), ожирение и переедание.

Пациенты с копростазом предъявляют жалобы на задержку стула, недомогание, слабовыраженные боли в разных отделах живота, тошноту и иногда рвоту. В данном случае проводится консервативное лечение: лёгкий массаж грыжевого выпячивания, а также клизмы с глицерином и вазелиновым маслом. Назначение слабительных средств строго противопоказано, так как из-за переполнения приводящей петли происходит переход копростаза в каловую форму ущемления — тогда рекомендовано оперативное лечение по экстренным показаниям.

Невправимость вентральной грыжи — осложнение, которое возникает вследствие образования соединительнотканных сращений (спаек) между внутренними стенками грыжевого мешка и органами, вышедшими в его просвет. Невправимая грыжа, в отличии от ущемленной, безболезненна и лишь периодически вызывает неприятные ощущения при движениях, кашле и напряжении мышц передней брюшной стенки. Невправимое выпячивание при натуживании может несколько увеличится в размерах, но при расслаблении полное вправление в брюшную полость не происходит. Чаще всего невправимая грыжа является многокамерной, т.е. в полости грыжевого мешка имеется несколько полостей (камер). Оперативное лечение данных грыж обычно проводится в плановом порядке, но если есть подозрение на ущемление, необходимо срочное вмешательство.

Воспаление грыжи — инфицирование грыжевого мешка вместе с его содержимым. В основном, это происходит из-за проникновения инфекции из содержимого грыжевого мешка, реже — из брюшной полости и покровов кожи. Воспаление грыжевого мешка протекает в острой стадии может носить серозный, серозно-фибринозный, гнойный или гнилостный характер. Срочное хирургическое лечение воспаления грыжи белой линии с удалением источника инфицирования проводится, если причиной стало грыжевое содержимое. В случае воспаления кожных покровов проводится консервативное лечение.

Туберкулёз грыжи белой линии — редко встречаемое в практике хирурга осложнение. Чаще всего оно имеет вторичных характер возникновения. Выражается в локальном поражении стенок грыжевого мешка и внутренних органов, которые находятся в грыжевом мешке. При дообследовании необходимо обратить внимание на состояние лимфатических узлов брыжейки и области соединения подвздошной и прямой кишки.

Если туберкулёзный процесс обнаружен во время оперативного лечения грыжи, то вмешательство производят в плановом режиме с дальнейшим проведением антибактериальной терапии.

Диагностика грыжи белой линии живота

Для диагностики грыж белой линии используют основные и дополнительные методы.[16][17]

К основным методам относятся:

- сбор анамнеза (история болезни);

- физикальный осмотр грыжи;

- пальпация (прощупывание) грыжевого выпячивания и грыжевых; ворот

- перкуссия (простукивание) грыжевого выпячивания;

- аускультация (выслушивание) грыжи.

Для более точной диагностики используют дополнительные методы:

- УЗИ грыжи — используется для уточнения содержимого грыжевого мешка, его объёма и размера грыжевых ворот.

- УЗИ-исследование передней брюшной стенки — основной, достоверный и доступный способ диагностики передней брюшной стенки. Он позволяет выявить дефект белой линии живота на ранних стадиях, определить содержимое грыжевого мешка, особенно при наличии большого слоя подкожно-жировой клетчатки.

- Обзорная рентгенография брюшной полости.

- Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография с пробой Вальсальвы — выполняется не в каждом случае. Показания для выполнения:

- индекс массы тела пациента > 35;

- рецидивные и послеоперационные грыжи;

- боли в брюшной стенке при отсутствии клинического подтверждения грыжи.

- Рентгеноконтрастная герниография.

- Ирригоскопия.

Лечение грыжи белой линии живота

На сегодняшний день возможно только оперативное лечение грыж. Исключение составляют дети до пяти лет с небольшими грыжами. В этом случае применяются различные виды консервативного лечение, например, ношение бандажа и использование специальных клейких лент.[18] Для всех остальных пациентов и при неэффективности консервативных методов у детей используется оперативное лечение.

Существует два основных вида пластики — натяжная и ненатяжная герниопластика.[19][20][21][22]

Герниопластика с натяжением (натяжная герниопластика) — вид оперативного пособия, при котором хирург максимально стягивает края апоневроза с максимальным восстановлением анатомии передней брюшной стенки. Раньше данный способ пластики использовали повсеместно в любой клинике. Сейчас при появлении достаточно совершенных и доступных синтетических протезирующих материалов натяжная герниопластика используется крайне редко. Это связано с тем, что при этом виде пластики края дефекта испытывают сильное натяжение, происходит уменьшение объёма брюшной полости, приводящее к затруднению дыхания. В послеоперационном периоде большинство пациентов часто отмечают значительные боли в области послеоперационной раны, особенно при грыжевом дефекте больших размеров. А процент рецидивов при этом способе лечения составляет 10-20% прооперированных пациентов.

Данный метод в современной практике используют детские хирурги. Это возможно в связи с небольшим размером грыжи у детей.

Ненатяжная герниопластика — вид пластики, при котором используются дополнительные материалы, закрывающие грыжевые ворота без натяжения краёв апоневроза. Существует огромное количество различных методов данной операции. Они отличаются особенностями размещения эндопротеза и способами его фиксации.

Основные виды ненатяжной герниопластики:

- фиксация протеза над мышечно-апоневратическим каркасом (операция «onlay») — грыжевой дефект в области белой линии живота закрывается край в край, затем подкожно-жировая клетчатка отслаивается на 4-6 см в разные стороны, и на шов белой линии укладывается эндопротез и подшивается к ней;

- расположение протеза под мышечно-апоневротический каркасом (операция «sublay») — после того, как вскрыты влагалища прямых мышц живота, листки апоневроза сшиваются край в край, и к брюшине в образовавшееся ложе фиксируется протез;

- фиксация эндопротеза без прикрытия его тканью апоневроза (операция «inlay») — применима в случаях невозможности или опасности соединения грыжевых ворот в связи с риском развития компартмент-синдрома (высокого брюшного давления).

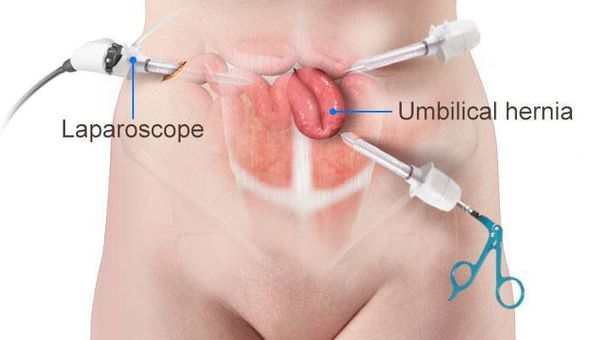

Эндовидеохирургические методы герниопластики

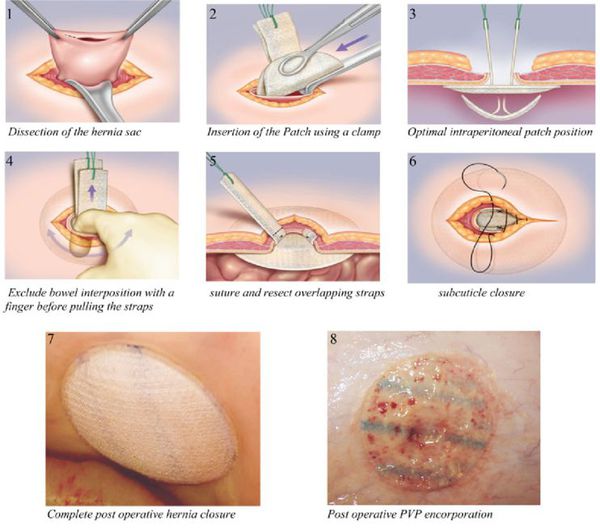

Новая и передовая методика в лечении грыж белой линии живота — пластика с эндопротезом Ventralex ST.[21] Выполнение оперативного вмешательства по этой технологии возможно, если грыжевой дефект ранее не был оперирован, и его размер не более 6 см2.

Операция выполняется через герниотомический разрез не более 2 см под эндотрахеальным наркозом. Дополнительно по левому фланку устанавливается 5 мм троакар для лапароскопа, с помощью которого производится контроль установки сетчатого протеза.

После выполнения герниотомического разреза, ревизии и погружения грыжевого содержимого удаляют сам грыжевой мешок и устанавливают саморасправляющийся протез Ventralex. Он состоит из фиксирующей и защитной поверхности.

По окончании размещения эндопротеза выполняется повторная обзорная лапароскопия для контроля качества его установки. Затем протез фиксируется, и на кожу накладывается косметический шов.[22]

Преимущества данного способа лечения грыж белой линии:

- минимальное повреждение передней брюшной стенки;

- сокращение длительности операции до 15-20 минут;

- практически полное отсутствие болевого синдрома в послеоперационном периоде;

- короткие сроки реабилитации (пациента выписывают из стационара спустя 24-48 часов после операции);

- максимальный косметический эффект.

Частота осложнений и рецидивов после лапароскопической герниопластики колеблется от 0 до 15%.

Прогноз. Профилактика

Если операция проведена правильно и своевременно, то прогноз заболевания будет относительно благоприятным. После хирургического лечения пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни без существенных ограничений.[22]

В общей сложности рецидивы после оперативного вмешательства составляют 5-10% и зависят от выбранного способа лечения. Так, при выполнении герниопластики местными тканями процент рецидивов гораздо выше, чем при пластике с использованием сетчатого трансплантата. Это связано с неизбежным натяжением тканей при проведение первого вида операции. Ткани, подвергаясь сильному натяжению, атрофируются и становятся «слабым местом» передней брюшной стенки.[23]

Ещё одна причина развития рецидивов — нейродистрофический синдром, который развивается из-за повреждения нервных стволов при проведении предыдущей операции. В зоне, где произошла деинервация, развивается дистрофический процесс, и брюшная стенка теряет свою прочность. В основном, это связано с раневой инфекцией, которая способствует формированию неполного рубца. Поэтому важно соблюдать законы асептики и антисептики при ведении пациентов с грыжами.[21]

Необходимые условия для снижения риска развития рецидивов:

- обязательное ношение бандажа;

- ограничение физической нагрузки до 2-3 месяцев;

- нормализация индекса массы тела (исключение набора веса в раннем послеоперационном периоде);

- нормализация функции кишечника (исключение запоров) и т.д.

При отказе от операции прогноз заболевания значительно ухудшается: в большинстве случаев выпячивание становится больше и перестаёт вправляться, в связи с чем возрастает риск развития жизнеугрожающих осложнений.[24]

Методы профилактики заболевания:

- проведение мероприятий, укрепляющих каркас мышц и апоневроза передней брюшной стенки (выполнение умеренно интенсивных физических упражнений, но без подъёма тяжестей и травматизации стенки живота);

- сохранение внутрибрюшного давления в норме (лечение кашля, недопущение запоров, устранение вздутия живота, лечение нарушений мочеиспускания);

- отказ от курения, употребления алкоголя.

Профилактика грозных осложнений предполагает своевременное хирургическое лечение.

Источник