Протрузии диска парамедианная грыжа дисков

Парамедианная грыжа (или парамедиальная) – это дегенеративное поражение межпозвонкового диска, при котором его хрящевая ткань начинает смещаться и выпирать за пределы позвонка вбок относительно спинномозгового канала. Может быть левосторонней и правосторонней. Возникает вследствие неравномерного распределения физической нагрузки на позвоночник.

Чаще грыжевое выпячивание этого типа локализуется в шейном отделе позвоночника между позвонками С5 и С6 и в пояснично-крестцовом отделе. Опасно сдавлением и пережиманием нервных окончаний спинномозгового канала, что ведет к болям и ограничению подвижности.

Что это такое

Межпозвонковый диск состоит из двух структур – эластичное фиброзное кольцо снаружи, выполняющее роль оболочки, и пульпозное ядро внутри, которое имеет студенистую структуру. При дегенеративных процессах и чрезмерной физической нагрузке позвонки сдавливают диск, фиброзное кольцо постепенно утрачивает свою эластичность, затем разрывается и пульпа сквозь него выходит наружу, вбок от позвоночного столба – влево или вправо. Так образуется парамедианная грыжа.

Такое грыжевое выпячивание опасно защемлением нервных окончаний спинного мозга и позвоночной артерии, что ведет к расстройству функций внутренних органов и неврологическим нарушениям.

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника принимает на себя максимальную нагрузку, поэтому парамедианная грыжа чаще развивается в нем. Реже появляется в шейном и грудном отделе.

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника диагностируют у 10–90% среди всего населения нашей страны. Инвалидность присваивают в 42% у больных с межпозвоночной грыжей. Парамедианную грыжу диагностируют чаще у людей трудоспособного возраста – от 35 до 60 лет (источник – научная статья «Опыт лечения больных с грыжами межпозвонковых дисков на поясничном уровне», авторы – В. А. Сороковников, З. В. Кошкарева и др., ФГБУ «Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» СО РАМН г. Иркутска).

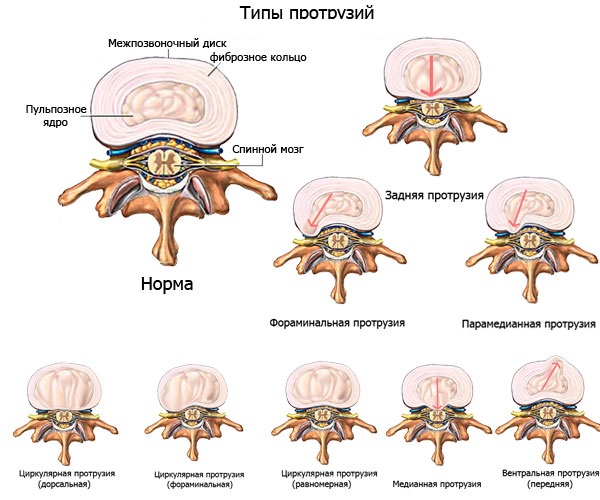

Парамедианные грыжи делят на несколько видов, исходя из места их локализации и особенностей течения.

Существуют следующие виды грыж:

| Вид грыжи | Особенности |

| Парамедианная | Возникает четко с левой или правой стороны позвонка. |

| Медианно-парамедианная | Локализуется по центру позвоночника, частично переходит на боковые стороны. |

| Парамедианная секвестрированная | Ядро межпозвонкового диска выпячивается вбок и полностью либо частично проникает в канал спинного мозга. |

| Парамедианно-фораминальная | Выпирает вбок в сторону спинномозговых нервных окончаний. |

По месту расположения парамедианные выпячивания бывают:

- Правосторонние. Затрагивают нервные окончания, которые отвечают за иннервацию правой стороны тела.

- Левосторонние. Влияют на функционирование органов левой стороны тела.

Различают парамедианные грыжи в зависимости от отдела позвоночника, где они сформировались. В этом случае при постановке диагноза рядом с заболеванием ставят букву и цифру в соответствии с названием позвонка, где локализуется грыжевое выпячивание.

В 48% случаев парамедиальные грыжи развиваются в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на уровне позвонков L5-S1, в 46% – в поясничном отделе на уровне L4-L5. На оставшиеся 6% приходятся выпячивания в других местах либо на нескольких уровнях поясницы и крестца одновременно.

В грудном отделе позвоночного столба парамедианные грыжи появляются редко, так как позвонки этого отдела меньше подвержены нагрузкам и более прочно зафиксированы ребрами.

Причины возникновения

Основные причины патологии:

- генетическая предрасположенность;

- травмирование спины и позвоночника;

- остеохондроз, сколиоз;

- врожденные заболевания позвоночного столба;

- профессиональные занятия тяжелыми видами спорта;

- системные заболевания, поражающие небольшие суставы – ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и пр.;

- нарушения обмена веществ в организме на фоне дефицита кальция и фосфора;

- избыточный вес;

- слабо развитый мышечный каркас спины;

- нарушение постановки стопы – плоскостопие, косолапость.

Симптомы

Симптомы при развитии парамедиального грыжевого выпячивания являются классическим проявлением поражения нервных окончаний. Признаки зависят от того, в каком отделе позвоночника образовалась грыжа.

При локализации в шейном отделе у больного возникают следующие симптомы:

- сильный болевой синдром в области шеи и воротниковой зоне;

- головокружения, головные боли;

- частичная утрата чувствительности рук, их онемение;

- скачки артериального давления, нарушение ритма работы сердца;

- признаки вегетососудистой дистонии у заболевших младше 30 лет.

При локализации парамедианного выпячивания в грудном отделе позвоночника симптомы такие:

- ощущение онемения, покалывание, нарушение чувствительности в верхних и нижних конечностях;

- боли в спине на уровне груди, в области желудка;

- нарушения работы пищеварительного тракта.

Проявления при межпозвонковой грыже в пояснично-крестцовом отделе позвоночного столба:

- сильная простреливающая боль в области поясницы;

- боль, онемение и слабость в ноге с той стороны, где локализуется грыжевое выпирание;

- внезапно пропадает мышечная сила в ноге, человек может упасть.

Последующая клиническая картина развивается по одному из двух сценариев – неврологический или воспалительный:

- При неврологических нарушениях возникает паралич или парез той стороны тела, за иннервацию которого отвечает зажатый межпозвонковой тканью корешковый нерв.

- При воспалении развивается отек тканей, что снижает компрессию на нервные окончания. Это провоцирует мышечное перенапряжение и искривление позвоночника. Позже может сформироваться симметричная парамедиальная грыжа, то есть точно такая же, но с обратной стороны межпозвонкового диска, то есть выпячивание станет двухсторонним.

Диагностика

Для выявления грыжевого выпячивания проводят:

- Осмотр. Определяет слабость мышц, уменьшение чувствительности, снижение сухожильных рефлексов в той конечности, которая иннервируется пораженным нервом.

- Рентген. Выявляет дегенеративные процессы в костных тканях позвонков, их разрушение, но не показывает хрящевые структуры.

- Компьютерная томография (КТ). Позволяет получить более детальные снимки позвоночника, но изображения не имеют высокого качества. Метод применяют при отсутствии МРТ в клинике либо наличии противопоказаний к его проведению.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ). Дает детальные трехмерные снимки позвоночных структур и его тканей. Основной метод для выявления межпозвонковой грыжи любого типа.

- Электромиография. Дает оценку проводимости мышечной ткани и нервных окончаний.

При выявлении парамедианной грыжи пациенту назначают комплексное консервативное лечение. Это лекарственные препараты, лечебная физкультура и физиотерапия.

Если нет положительного эффекта, проводят операцию. Также хирургическое вмешательство показано при запущенных формах грыжевого выпячивания, сдавливании спинного мозга и нарушении подвижности больного.

Применение лекарственных препаратов

Для лечения межпозвоночной грыжи назначают следующие препараты:

- Обезболивающие для снятия болевого синдрома – Кетанов, Кетопрофен.

- Нестероидные противовоспалительные для снятия воспаления, отечности, болей – Ибупрофен, Диклофенак.

- Миорелаксанты для снятия мышечного спазма – Мидокалм.

- Витаминные комплексы с содержанием витаминов группы В – Мильгамма.

Доказана абсолютная польза скорейшего обезболивания пациента с межпозвонковой грыжей. Чем раньше он начнет принимать препараты, тем скорее достигается анальгетический эффект. Это означает положительный прогноз и меньший риск развития хронических процессов. Наряду с обезболивающими и препаратами группы НПВС можно назначать местные анестетики в виде блокад. Витамины группы В необходимы при нейропатическом болевом синдроме (источник – научная статья «Применение анальгетиков и высоких доз витаминов группы В для лечения болей в спине», автор М. В. Пчелинцев, кандидат медицинских наук, доцент, ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург).

Физиолечение

Медикаментозное лечение парамедианной грыжи обязательно дополняют физиотерапией. Положительный эффект достигается при прохождении пациентом следующих процедур:

- электрофорез с использованием лидокаинового анальгетика;

- магнитотерапия;

- ультразвуковое воздействие;

- фонофорез.

Улучшить состояние позволяют:

- курс лечебного массажа – ручного, вакуумного, точечного;

- мануальная терапия;

- иглорефлексотерапия;

- ручное или аппаратное вытяжение позвоночника.

Эти методы показывают высокую эффективность при длительном применении, до 6 месяцев. Процедуры улучшают лимфо- и кровоток в пораженных тканях, восстанавливают костные и хрящевые структуры, уменьшают вероятность развития осложнений и рецидивов.

Вытяжение.

Во избежание развития негативных последствий подобные терапевтические мероприятия должен проводить опытный специалист.

Лечебная физкультура

ЛФК – основной метод при лечении парамедианной грыжи наряду с медикаментами и физиотерапией. Задачи лечебной физкультуры – укрепить мышцы спины, восстановить кровообращение и питание пораженных структур.

Комплекс упражнений при грыжевом выпячивании подбирает врач в зависимости от симптомов и проявлений. Его следует выполнять не меньше 3–4 раз в неделю, продолжительность 1–2 месяца.

Правила выполнения упражнений:

- Запрещены резкие движения, прыжки, все упражнения делать медленно.

- Начинать с небольших нагрузок, постепенно их увеличивать.

- При резких болевых ощущениях упражнение прекратить.

- При поражении шейного отдела нельзя запрокидывать резко голову назад, при грыже грудного отдела нельзя делать наклоны назад.

Первые результаты лечебной физкультуры будут заметны только через несколько недель.

Операция

Если консервативная терапия не дает положительной динамики, а также если есть угроза развития паралича, показано хирургическое вмешательство.

Его проводят следующими способами:

- Лазерная вапоризация – это выпаривание лучом лазера пульпозной ткани межпозвонкового диска.

- Дискэктомия – иссечение грыжевого выпячивания через небольшие разрезы.

- Эндоскопическая дискэктомия — удаление дефекта через прокол.

- Холодноплазменная нуклеопластика – воздействие на деформированные структуры холодной плазмой, вследствие чего они уменьшаются в размерах.

Метод микрохирургической дискэктомии проводится с 1977 года по методике Каспара. Является «золотым стандартом» хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков. Отличается малой травматичностью, сокращением числа послеоперационных осложнений, периода реабилитации, высокими клиническими результатами. Проводится за 30–40 минут, предполагает минимальную кровопотерю (источник – научная статья «Микрохирургическая дискэктомия по Каспару в лечении больных с грыжами диска поясничного отдела позвоночника», авторы – М. Ж. Азизов, Х. А. Нуралиев и др.).

Последствия

Парамедианная грыжа опасна развитием тяжелых осложнений:

- стеноз позвоночной артерии – появляется при сдавлении артерии грыжевым выпячиванием, может стать причиной нарушения кровообращения головного мозга;

- сдавление спинномозгового нерва – вызывает атрофию мышц, парез, угасание рефлексов сухожилий;

- сдавление спинного мозга – возникает периферический парез, утрата чувствительности отдельных частей тела.

При отсутствии экстренной терапии эти изменения могут стать необратимыми. Чтобы предотвратить развитие осложнений, лечение парамедианной грыжи межпозвонкового диска следует проходить в клиниках Чехии. Современные методики, европейское техническое оснащение, лучшие врачи – все это поможет избежать тяжелых последствий и вернуться к здоровой жизни.

Профилактика и прогноз

Чтобы предотвратить появление грыжи позвоночника или избежать ее рецидивов, стоит прислушаться к таким рекомендациям:

- Должна присутствовать регулярная умеренная физическая активность, особенно при сидячем образе жизни.

- Следует контролировать физические нагрузки, запрещено поднимать тяжести.

- Для сна использовать ортопедический матрас.

- Необходимо следить за осанкой.

- Нужно придерживаться принципов правильного питания, принимать витаминно-минеральные комплексы.

- Лучше отказаться от вредных привычек.

При своевременном обращении в клинику и начале лечения прогноз благоприятный. Прием лекарственных препаратов, физиотерапия останавливают дегенеративные процессы, постепенно восстанавливают пораженные ткани. При отсутствии врачебной помощи масштабы воспалительного процесса и неврологических нарушений увеличиваются, что впоследствии ведет к потере подвижности и инвалидности.

Источник

Парамедианная протрузия межпозвонкового диска является серьезным нарушением деятельности позвоночника. При этом происходит выпадение пульпозного ядра в позвоночный сегмент. Медианная протрузия диска l5 s1 связана с серьезной клинической картиной. Какие основные причины и особенности данной патологии и способы ее лечения?

Общие причины заболевания

В первую очередь необходимо отметить, что это не самостоятельная болезнь, то есть она возникает на фоне уже имеющихся патологий в человеческом организме. Наиболее распространенные причины развития протрузий следующие:

- развитие остеохондроза (как результат возрастных изменений);

- поражение позвоночного столба в результате травматических поражений позвоночника;

- искривление позвоночника (сколиоз, лордоз, кифоз);

- неблагоприятная генетическая предрасположенность;

- лишний вес;

- перегрузки позвоночника в результате интенсивных физических нагрузок;

- изменение строения фиброзного кольца (из-за нарушения строения ткани).

Боль при протрузии появляется от того, что выпячивание постепенно просачивается в область спинного мозга и раздражает нервные окончания, расположенные в нем. Боль бывает в результате сдавления кровеносных сосудов, при ухудшении на этом фоне кровопитания.

Главные симптомы протрузии

Основной признак парамедианной протрузии — боль. Тип болевого ощущения может быть разным. Вот наиболее характерные разновидности болевого синдрома:

Основной признак парамедианной протрузии — боль. Тип болевого ощущения может быть разным. Вот наиболее характерные разновидности болевого синдрома:

- Люмбальный прострел — приступ острой болезненности в позвоночнике (сопровождается изменением позы и отдает в ноги или руки).

- При ущемлении нервов возникает подострая люмбалгия. Часто это бывает в крестцовом или поясничном отделах.

- Каудопатия — это боль, появляющаяся в области ягодичных мышц. Она возникает в результате поражения так называемого конского хвоста.

- Торакалгия — появляется в области реберных дуг и имеет опоясывающий характер.

Особенности протрузий l4-l5

Такая парамедианная протрузия диска является начальным этапом межпозвоночной грыжи. Фиброзное кольцо при этом остается целым. Существуют такие виды протрузий:

- Циркулярная. Она встречается у пациентов чаще всего. Область выпячивания может быть медианно направленной, но чаще всего встречается равномерная или круговая. Вызывает разную неврологическую симптоматику, боль разной интенсивности.

- Задняя, или дорсальная. При этом мозг выпячивается в сторону канала спинного мозга.

- Диффузная протрузия (задняя) указывает на то, что участок выпячивания находится в спинномозговом канале и что диск поражен от ¼ до ½.

- При центральной протрузии диск выпадает в конский хвост. Такое состояние угрожает сдавлением канала позвоночника и его дальнейшим стенозом.

Главнейший симптом такого поражения — боль. Она может развиться в сравнительно раннем возрасте. Известны случаи появления резкой боли в пояснице даже у 20-летних пациентов. Боль имеет тенденцию к прогрессированию и обострению в переходной период. Если человек не обратится к врачу при появлении таких болей, то ему в дальнейшем угрожает межпозвонковая грыжа.

Кроме того, больного тревожат и другие признаки, связанные с ограничением движения:

- болезненность, возникающая в районе передней и задней части бедра;

- болевые ощущения в участке тыльного участка стопы;

- неприятные ощущения, возникающие в районе первого пальца на стопе;

- симптом Ласега (если человек поднимает выровненную ногу вверх, то у него возникает болезненность в области поясницы);

- боль усиливается при кашле, смехе.

Заболевание нервного корешка приводит к появлению выраженной болезненности в поясничной области.

Особенности клинических симптомов при протрузии L5 S1 отдела

Часто при выпадении межпозвоночных дисков в этой области развиваются двигательные нарушения. Причина опорной дисфункции — выраженные раздражения нервных стволов. На фоне раздражения развиваются воспалительные нарушения (радикулит и др.). Из-за закупорки сосудов, питающих нервы, развивается радикулоишемия.

При компрессии нервных корешков постепенно развивается слабость мышц, разгибающих стопу. Характерны изменения походки: человек не может использовать пальцы во время ходьбы; пяточная кость недостаточно задействована в процессе ходьбы, потому что она является источником болевых ощущений. Медианная протрузия диска l4 l5 характеризуется еще и слабостью разгибательных мышц голени. Коленные рефлексы при этом отсутствуют.

Протрузия L5 S1 встречается наиболее часто среди других случаев парамедианной протрузии. Она с одинаковой частотой бывает у представителей обоих полов. Клинические симптомы выпадения дисков в этой области такие:

- появление отчетливого болевого синдрома в области поясницы;

- патологическое состояние мышц, разгибающих стопу и первый палец;

- отсутствие или значительное снижение выраженности коленного рефлекса (такое нарушение может определить только невропатолог);

- снижение тонуса икроножной мышцы вызывает постепенное прогрессирование хромоты.

При дальнейшем развитии заболевания возникает так называемая дегенеративная протрузия. Кольцо при этом в значительной степени истончается и становится малоэластичным. Из – за снижения эластичности в нем постепенно формируются трещины, приводящие к дальнейшему ограничению подвижности и в итоге — к инвалидности.

Способы диагностики парамедианных протрузий

Диагностика данного заболевания основана на анализе клинических симптомов и результатов рентгенографических обследований организма. Обзорная рентгенография, как правило, не назначается при таком обследовании. Это связано с тем, что в прямой и боковой проекции врач не может видеть всех патологических изменений в межпозвонковых дисках.

Выпячивание лучше всего заметно на миелографии. Так называется рентгенографическое обследование спинного мозга, проводимое с помощью добавления в спинномозговой канал рентгеноконтрастного вещества. Данное подробное обследование дает возможность обнаружить не только саму протрузию, но и степень поражения межпозвонковых дисков.

Если нет явлений сдавливания мозга, но при этом пациент ощущает выраженную боль в районе поясницы, иррадиирующую в ноги или в руки, ему назначается магнито – резонансная томография, компьютерная томография. Дискография и пневмомиелография назначаются для более точной диагностики протрузии.

Так, дискография предполагает рентгеновское обследование диска после того, как в него будет введено специальное контрастное вещество. Врач может подробно рассмотреть измененный межпозвоночный диск и более точно определить степень его поражение протрузией. В спинномозговой канал может вводиться некоторое количество воздуха для проведения определенных исследований. Такая диагностика называется пневмомиелографией.

Лечение протрузии

Обычно используются консервативные методы терапии. Применяются разные способы вытяжения как в домашних, так и в стационарных условиях. Цель лечения — профилактика явлений дегенерации позвоночных дисков и предупреждение инвалидизации пациента. Оно должно сочетаться с:

- гигиеной труда и правильной организацией физических нагрузок;

- исключением видов деятельности, провоцирующих длительную и интенсивную нагрузку (в том числе и статическую) на позвоночник;

- коррекцию образа жизни с исключением вредных привычек, приводящих к прогрессирующей дегенерации дисков.

Огромное значение имеет устранение болевых синдромов. С этой целью больному назначают анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты. На острой стадии назначают сильнодействующие инъекции. Показаны согревающие кремы и мази.

Прогноз течения заболевания

Медианно направленная протрузия отличается серьезным прогнозом. Он неблагоприятный, если вовремя не лечить ее. Надо быть очень осторожным: поясница — это отдел позвоночника, который каждый день вынужден переносить интенсивные нагрузки. И если он будет постоянно перегружаться, то протрузия обретет склонность к постоянному прогрессированию и обострению.

Опасность протрузии заключается в риске развития:

Опасность протрузии заключается в риске развития:

- ущемления нервных корешков;

- ущемления так называемого конского хвоста;

- нижнего пареза;

- пареза 4-главой мышцы бедра;

- паралича разгибателя большого пальца, находящегося на стопе;

- инвалидности и дальнейшей потери человеком трудоспособности.

Парамедианная протрузия является опасным заболеванием. Оно характеризуется выраженными болевыми явлениями и снижением двигательной активности пациента, вплоть до развития инвалидности.

Для ее предупреждения очень важно своевременно диагностировать любые нарушения деятельности позвоночника и проводить эффективное их лечение. Категорически запрещено заниматься самолечением при подозрении на протрузию.

Источник