Рецидивная паховая грыжа история

Рецидивная паховая грыжа — повторный выход органов брюшной полости через паховый канал после ранее выполненной герниопластики. Проявляется наличием выпячивания в области постгерниопластического рубца, тянущими болями в паху, дискомфортом при ходьбе, диспепсическими и дизурическими расстройствами. Диагностируется с помощью физикального осмотра, герниографии, сонографии пахового канала, МРТ области паха. Для лечения рекомендованы ненатяжные методы открытой и эндохирургической герниопластики. В редких случаях неблагоприятного течения заболевания у пожилых пациентов паховый канал ликвидируется.

Общие сведения

Рецидивное грыжеобразование — одно из наиболее частых осложнений паховых герниопластических операций. При использовании натяжных методов грыжесечения рецидив болезни возникает у 15-30% пациентов, переход на протезирующие техники позволил уменьшить этот показатель до 1-5%. Заболеванию более подвержены мужчины, что связано с большей распространенностью первичных грыж паха у представителей мужского пола и анатомическими особенностями строения их пахового канала. В полость грыжевого мешка рецидивного выпячивания обычно попадает петля тонкого кишечника, большой сальник, реже — мочевой пузырь, слепая, сигмовидная, нисходящая ободочная кишка, мочеточник, почка, у женщин — яичник, матка. Актуальность своевременной диагностики заболевания обусловлена риском ущемления.

Рецидивная паховая грыжа

Причины рецидивной паховой грыжи

Повторному образованию грыжевого выпячивания в паху способствуют технические нюансы предыдущей герниопластики, течение послеоперационного периода, индивидуальные особенности пациента. Специалисты в сфере герниологии, общей хирургии, гастроэнтерологии связывают формирование рецидивной грыжи с наличием таких этиологических факторов, как:

- Врачебные ошибки. Рецидивное грыжеобразование чаще всего вызвано неправильным выбором метода грыжесечения без достаточного учета анатомических особенностей строения пахового канала, срока существования дефекта, преморбидных особенностей пациента. Причиной повторной грыжи также могут стать нарушения техники операции, приводящие к неверному сопоставлению или натяжению сшиваемых тканей.

- Особенности послеоперационного периода. Вероятность расхождения швов, возникновения других видов несостоятельности стенок пахового канала после выполненного грыжесечения возрастает при развитии гнойно-воспалительного раневого процесса. Нормальному течению восстановительного периода препятствуют ранние нагрузки — поднятие тяжелых грузов, интенсивные занятия спортом с напряжением брюшного пресса.

- Реакция на установленный аллотрансплантат. Рецидивные грыжи при протезирующих методах пахового грыжесечения диагностируются редко, однако возрастающая популярность метода привела к увеличению общего количества таких осложнений. Повторное грыжевое выпячивание образуется при хроническом воспалении в зоне фиксации синтетического протеза к тканям или возникновении аутоиммунной реакции на материал имплантата.

- Сохранение предпосылок к грыжевой болезни. При наличии причин, спровоцировавших развитие первичной паховой грыжи, вероятен поздний рецидив. В группу риска входят больные пожилого возраста, астенического телосложения, страдающие заболеваниями, при которых повышается абдоминальное давление (запорами, аденомой предстательной железы, стриктурами уретры, бронхолегочной патологией с упорным кашлем).

По данным наблюдений, важную роль в формировании рецидивной грыжи играет наличие у пациента врожденной системной дисплазии соединительной ткани. Среди больных с повторным грыжеобразованием у 45-47% выявляются двухсторонние паховые грыжи, грыжевые выпячивания другой локализации (пупочные, бедренные, пищеводного отверстия диафрагмы). 19-20% пациентов страдает варикозной болезнью нижних конечностей, 3,5-4% — пролапсом митрального клапана, до 5% — дивертикулами мочевого пузыря, дивертикулезом тонкого кишечника. У 7-8% больных обнаруживаются стрии на коже.

Патогенез

Механизм формирования рецидивной паховой грыжи зависит от использованного ранее способа грыжесечения. При натяжных методах герниопластики разрушению восстановленных тканей обычно способствует прорезывание лигатурами. Патогенез грыжевого рецидива после пластики пахового канала с помощью синтетического имплантата основан на смещении протеза или его отрыве от точек фиксации. Выбор техники для укрепления передней стенки канала при слабости задней, недостаточное ушивание поперечной фасции, использование для пластики разволокненного апоневроза абдоминальных мышц, оставление широкого пахового промежутка, другие тактические и технические ошибки при выполнении различных видов герниопластики способствуют повторному грыжеобразованию с формированием нового грыжевого мешка в наиболее ослабленной зоне канала.

Классификация

Рецидивные грыжевые выпячивания паха принадлежат к категории приобретенных, отнесены к типу IV современной систематизации паховых грыж. На основании особенностей анатомического прохождения через структуры пахового канала выделяют прямые (IVa), косые (IVb), бедренные (IVc), комбинированные (IVd) повторные грыжи. Как и другие грыжевые образования, они могут быть вправимыми и невправимыми, неосложненными и осложненными. С учетом механизма грыжеобразования различают следующие виды рецидивных грыж по их локализации внутри пахового канала:

- Латеральный рецидив. Грыжевой дефект расположен рядом с глубоким паховым кольцом. Рецидивное грыжеобразование обусловлено нарушением техники обшивания семенного канатика.

- Срединный рецидив. Грыжа выходит в паховый канал в его средней части. Рецидивирование связано с разволокнением апоневроза или расхождением швов между ним и пупартовой связкой.

- Медиальный рецидив. Выпячивание выходит под кожу из наружного пахового отверстия. Возникает при укреплении передней стенки вместо ослабленной задней. Выявляется у 50-51% пациентов.

- Тотальный рецидив. Развивается в результате полного разрушения задней стенки канала. Отличается большими размерами и расположением по всей длине послеоперационного рубца.

- Ложный рецидив. Проявляется прямой рецидивной грыжей у больных, много лет назад прооперированных по поводу косой грыжи. Обнаруживается в 20-22% случаев повторного грыжеобразования.

Симптомы рецидивной паховой грыжи

Повторное возникновение заболевания чаще всего наблюдается в течение первых 3 лет после герниопластики. Основной признак рецидивной грыжи – появление в зоне послеоперационного рубца выпячивания, которое на начальных этапах может самопроизвольно вправляться в брюшную полость. Отмечаются постоянные тянущие боли в области паха, дискомфорт при ходьбе. По мере увеличения грыжи прогрессируют диспепсические расстройства (тошнота, снижение аппетита, хронические запоры, чувство неполного опорожнения кишечника). При попадании в грыжевой мешок части мочевого пузыря развиваются дизурические явления, боли при мочеиспускании. Общее состояние больных с рецидивом паховой грыжи обычно не нарушено.

Осложнения

При условии постоянной травматизации рецидивной грыжи может возникать пластический воспалительный процесс с формированием спаек, сращение содержимого грыжевого мешка с его стенками. Длительное течение заболевания вызывает нарушение моторной функции кишечника, задержку каловых масс, что чревато развитием острой кишечной непроходимости с сильными болями в животе, отсутствием стула, метеоризмом, многократной рвотой. Наиболее серьезное осложнение — ущемление паховой грыжи, которое приводит к нарушению кровоснабжения в петле кишки, ее некрозу, при отсутствии своевременной помощи зачастую осложняется перитонитом.

Диагностика

Постановка диагноза не представляет затруднений при наличии типичного выпячивания в паховой области и анамнестических сведений о проведении герниопластики. Сложности могут возникать при развитии болевого синдрома неясного генеза, который не сопровождается формированием пальпируемого образования, что требует проведения дополнительных диагностических мероприятий. Для верификации диагноза рецидивной паховой грыжи наиболее информативными являются:

- Физикальный осмотр. При помощи пальпации врач может определить наличие опухолевидного образования в области послеоперационного рубца, увеличивающегося во время кашля или натуживания. Проводится пальцевое исследование пахового канала, выявляется положительный симптом «кашлевого толчка».

- Герниография. При введении в полость брюшины контрастного вещества с помощью специальной иглы с мандреном удается обнаружить грыжу любых размеров, в том числе при ее атипичной локализации. Для улучшения визуализации грыжевого мешка проводят пробу Вальсальвы – просят больного натужиться в момент выполнения рентгенограммы.

- УЗИ пахового канала. Во время ультразвукового исследования оценивают локализацию и размеры рецидивной грыжи, визуализируют органы, расположенные в грыжевом мешке. С помощью сонографии можно детально изучить особенности анатомических структур паховой области, чтобы выбрать наиболее рациональный метод герниопластики.

- МРТ паховой области. Магнитно-резонансная томография имеет высокую чувствительность и специфичность, в 94% случаев позволяет достоверно исключить другую мышечно-сухожильную, абдоминальную и андрологическую патологию. Метод используется при недостаточной информативности других инструментальных исследований.

Лабораторные анализы крови и мочи имеют низкую диагностическую ценность, изменения показателей наблюдаются только при развитии осложнений рецидивной грыжи. Для исключения патологии со стороны органов малого таза проводится ультразвуковое исследование. Выполнение ирригоскопии, рентгенографии, МСКТ брюшной полости позволяет оценить состояние пищеварительного тракта. Дифференциальная диагностика производится с бедренной грыжей, паховой лимфаденопатией, туберкулезными холодными абсцессами, у мужчин – с гидроцеле, варикоцеле, гематоцеле, липомой семенного канатика, у женщин — с кистой круглой связки матки. Кроме осмотра хирурга-герниолога пациенту рекомендованы консультации гастроэнтеролога и онколога.

Лечение рецидивной паховой грыжи

Устранение повторно образовавшегося грыжевого дефекта выполняется хирургическим путем. Особенностями оперативных вмешательств при рецидивной грыже являются большая травматичность, необходимость глубокого проникновения в паховую область для надежного укрепления или воссоздания конкретных структур канала, широкое использование аллопластических материалов. При выборе метода герниопластики учитывают причины рецидива, состояние стенок, глубокого и наружного паховых отверстий, возраст пациента. Рекомендованными видами вмешательств являются:

- Открытая внебрюшинная аллопластика. Показана мужчинам репродуктивного возраста с предыдущей пластикой передней стенки. Сетчатым аллотрансплантатом укрепляется задняя стенка канала. При этом семенной канатик испытывает минимальное повреждающее воздействие, что позволяет предотвратить атрофию яичка и сохранить фертильность. В качестве альтернативы применяется полная реконструктивная обтурационная паховая герниопластика.

- Частичная обтурационная герниопластика. Рекомендована пациентам с ранее проведенной пластикой задней стенки и небольшими грыжевыми воротами. Отличается низкой травматичностью, возможностью проведения под местной анестезией, коротким реабилитационным периодом. Предполагает выполнение обтурации (пломбировки) грыжевых ворот моделированной частью протеза и предотвращение за счет этого выхода абдоминальных органов в просвет канала.

- Операция Лихтенштейна. Метод выбора при неоднократно рецидивирующей паховой грыже, больших размерах дефекта брюшной стенки, комбинированных образованиях. Преимущества вмешательства — отсутствие натяжения тканей за счет установки сетчатого протеза подходящей площади, низкий риск повторного рецидива (до 1%). При значительном разрушении канала в качестве альтернативной операции рекомендована его ауто- или аллопластическая реконструкция.

- Ликвидация пахового канала. Назначается в исключительных случаях больным старческого возраста, которым многократно выполнялась герниопластика. Первым этапом операции является орхиэктомия и удаление семенного канатика на стороне рецидивной грыжи, после чего грыжевые ворота ушиваются по стандартам лечения послеоперационных грыж. Радикальный подход предотвращает проведение повторных герниопластических вмешательств.

Вне зависимости от ранее использованных способов пластики открытые методы при наличии показаний могут заменяться эндохирургическими техниками (TAPP, TEP). На этапе предоперационной подготовки пациенту рекомендуется носить специальный бандаж, исключить факторы, способные повысить внутрибрюшное давление, — отказаться от физических нагрузок, проводить профилактику запоров, кашля.

Прогноз и профилактика

Исход заболевания зависит от наличия у больного сопутствующей патологии и своевременности диагностических мероприятий. Прогноз относительно благоприятный при небольшой паховой грыже, протекающей без осложнений. Риск многократного рецидивирования составляет от 18% до 43% в зависимости от типа проведенной операции. Профилактика рецидивных грыж включает тщательный выбор метода грыжесечения с учетом анатомических особенностей и состояния тканей, предупреждение развития послеоперационных гнойно-септических осложнений, терапию болезней, сопровождающихся увеличением внутрибрюшного давления, ограничение физических нагрузок.

Источник

Современная хирургия паховых грыж началась с конца 19 века. А какова судьба таких пациентов была до этого?

Люди с паховыми грыжами, скорее всего существовали во все времена, ввиду того, что грыжи могут выявляться у разных видов животных (в частности, у приматов). Разумеется, паховые грыжи — это только одна из разновидностей грыж передней брюшной стенки, причем самая распространенная. Да и к тому же, никакая другая не доставила медикам (да и пациентам!) столько проблем в лечении. Хирургия грыж прошла тернистый путь, историю которого читаешь с холодком…

Первые письменные упоминания о паховых грыжах доступны из рукописей, найденных в Месопотамии и территории Древнего Египта. В известном папирусе Эберса (1550 год до нашей эры) описана смерть фараона Аменофиса I, по причине ущемления паховой грыжи.

Известные врачеватели Древней Греции оставили целые трактаты, в которых указывалось происхождение грыж, а также симптомы и лечение. В Гиппократовом сборнике грыжа описывается как результат чрезмерного питья жидкости или чрезмерного давления в животе.

В 3 веке до нашей эры медики из Александрии применяли хирургические методы лечения, давая больному перед операцией корень мандрагоры. К сожалению, оригинальные рукописи погибли с разрушением Александрийской библиотеки. Очевидно, что мы бы узнали очень многое о медицине той эпохи (сколько знаний в ней можно было собрать за 700 лет существования!).

И хотя в настоящее время не известен ни один текст, вышедший непосредственно из библиотеки, часть ее рукописей была скопирована Авлом Корнелиусом Цельсом 30-50 годах нашей эры.

Он собрал собрал все современные на то время знания о грыжах в своей «De Re Medica». Здесь дается описание вправления грыжевого содержимого и иссечение грыжевого мешка. Описывается, что перевязываются не только сосуды, но и семенной канатик.

Через сто лет Гелидор (Helidorus) в описании будет избегать перевязки семенного канатика, а манипуляции с грыжевым мешком сведутся перекручиванием и перевязыванием его у шейки.

Римский врач Клавдий Гален (130-200 гг. н.э.), будучи не только хирургом, лечивших раненых гладиаторов, но и личным врачом двух императоров, объяснил происхождение грыжевого выпячивания из-за разрыва брюшины и перенапряжения брюшных мышц.

Лечение грыжи Гален проводил хирургическое: вправлялось грыжевое содержимое, иссекался грыжевой мешок, а также перевязывался семенной канатик и удалялось яичко. В последующие полторы тысячи лет учение Галена воспринималось как медицинская библия: верили и исполняли.

Взять и удалить яичко…

Скорее всего к операции тогда прибегали в слишком явных случаях. При наличии небольшой припухлости никто к врачам тогда не бежал (это стоило денег, да и врачей было очень мало). К тому же в те времена умереть от ран и болезней было намного проще, нежели от наличия грыжи. Развитию хирургии в Средние века мешала религия (как христианство, так и ислам). Вскрывать и исследовать трупы запрещалось.

Византийская империя

Когда Римская Импрерия, раздувшись до колоссальных размеров, распалась на две части, то восточная ее часть, Византия стала ее преемницей. Традиции Галена в новое государство перешли полностью. Однако, талантливый врач, Павел Эгинский (7 век н.э), воздерживался от ампутации яичка. Он вправлял грыжевое выпячивание, а затем прижигал остатки брюшины.

Представители арабской медицины, в том числе Альбукасис, применили сходные с византийскими врачами методы лечения. В своей книге «Аль Ташриф», Альбукасис описывает так называемую «мошоночную» грыжу. Осторожно относясь к прижиганию, он ушивает грыжевой мешок и удаляет яичко. Тем не менее, прижигание тогда было очень популярным и распространенным методом, что и отразилось потом на врачевании в Западной Европе. Только вот за таким способом лечения почему-то закрепилось, как «метод Альбукасиса», хотя он как раз и не был сторонником «каленого железа».

Западная Европа

Что только не делали! Вводили с целью рубцевания грыжевого мешка мышьяк, прижигали раскаленным докрасна железом область семенного канатика, прошивали через кожу семенной канатик нитью, которую привязывали к деревянной дощечке. Но по настоящему «золотым стандартом» в 13 веке стал метод Гая Шауляна: золотой нитью перевязывался грыжевой мешок с семенным канатиком. С яичком никто не заморачивался.

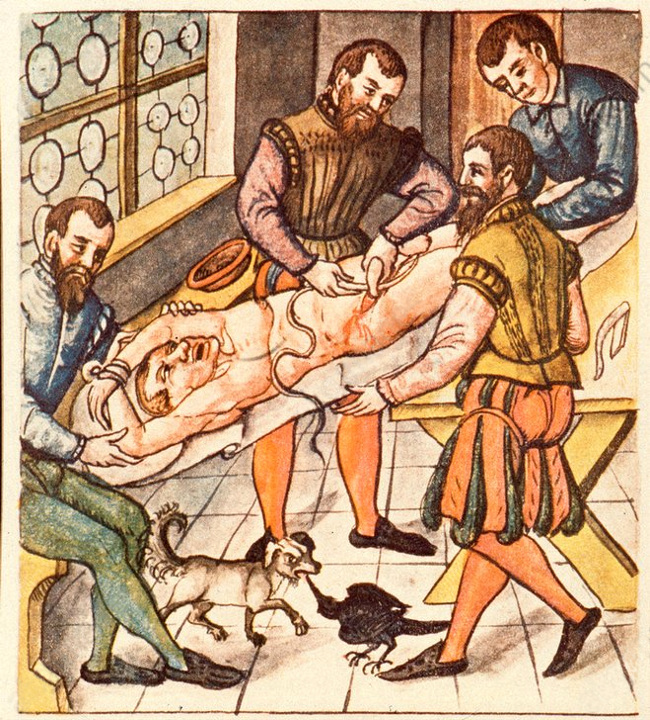

Врач оперирует пациента с паховой грыжей. Caspar Stromayr. Practica Copiosa, 1559 год. Живность под столом, видимо, в ожидании

Эпоха Возрождения

Ренессанс привнес в лечение паховых грыж новые открытия в анатомии, а также технические достижения. Первый, довольно серьезный труд, «Лечение грыж», опубликовал Пьер Франко в 16 веке. Лечение зависело от типа грыжи: при паховых формах Франко придерживался консервативной тактики, используя бандаж. Если же грыжа опускалась в мошонку, проводилось вправление грыжевого содержимого, иссечение грыжевого мешка вместе с семенным канатиком и яичком. И в третьем случае, описанным Франко, необходимо попавшую в грыжевой мешок стенку мочевого пузыря. Это было вообще первое описание скользящей грыжи.

Работы Пьера Франко нашли применение в трудах французского хирурга Амбруаза Паре. Хотя Паре благоразумно (для того времени) лечил паховые грыжи консервативно. Он назначал диеты, слабительные. Применялась давящая повязка. Оперативное лечение применялось, когда другие методы лечения оказывались безрезультативными и пациент настаивал на операции.

Оперативное вмешательство сводилось к высвобождению грыжевого мешка от сосудов яичка и мышцы кремастера с помощью маленьких щипцов. Грыжевой мешок ушивался несколькими золотыми нитями. Дополнительным швом стягивались края раны. Во всех случаях Амбруаз Паре старался сохранить яичко.

В 17 веке хирургическое лечение грыж в большинстве стран Европы проводилось по учебникам Амбруаза Паре. При операции все внимательнее стали относиться к кровеносным сосудам и семенному канатику (прошивать сосуды Европу научил Амбруаз Паре). Но, несмотря на это, все еще применялись методы прижигания — наследие арабской медицины.

Что можно сказать? В принципе, подход к лечению со времен Галидора в Древнем Риме до 17 века не сильно поменялся. Благо, начали беречь семенной канатик и не удаляли яичко. Стали отказываться от прижиганий (а кипящее масло в рану залить тогда было обычным делом). Главнее другое: семнадцатый век породил талантливого анатома, француза, Франсуа Пупарта.

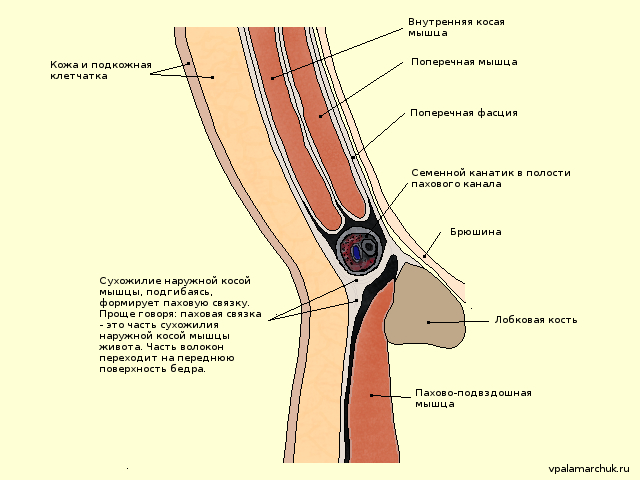

Именно он подробно описал строение пахового канала и подчеркнул важность его анатомического строения для формирования паховой грыжи, описал строение паховой связки.

С этого события и начинается подробное изучение анатомии паховой области. Знания накапливались, хирурги всячески берегли от травматизации яичко. Но были две причины, почему буксовала хирургия (и будет буксовать до второй половины 19 века): еще не знали про антисептику и не было адекватной анестезии. Поэтому нагноению раны совсем не удивлялись, это было даже нормальным. Инфекция и кровотечение часто приводили к атрофии и некрозу яичка. Так было весь 18-й и первая половина 19 века.

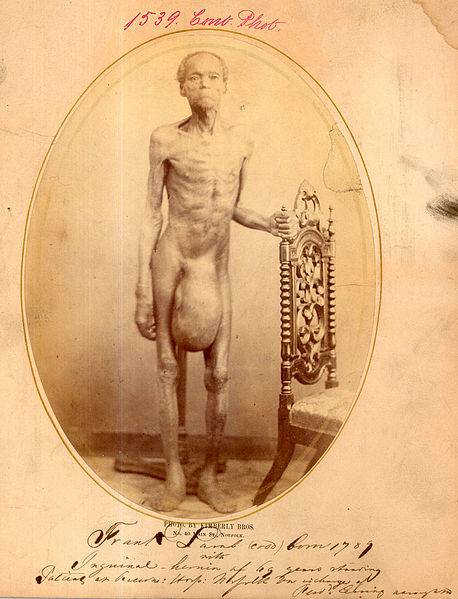

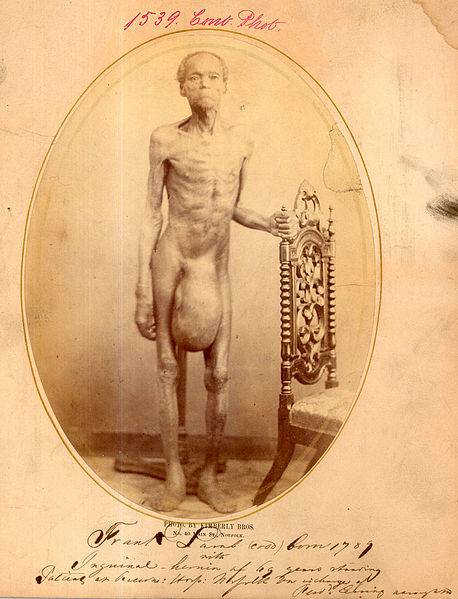

Френк Ламб, черный раб, родившийся в Северной Каролине в 1789 году. Мужчине было 9 лет, когда появилась паховая грыжа. На фото ему 69 лет. Фото выполнил хирург Ferdinand Lessing. Из исторического архива «National Museum of Health and Medicine»

Отец герниологии (науке о лечении грыж)

Человеком, заложившим фундамент для оперативного лечения грыж, был итальянский хирург Эдуардо Бассини. Многие последующие оперативные методики (в том числе и современные) были основаны на концепции, выдвинутой именно Бассини в 1884 году.

Эдуардо Бассини

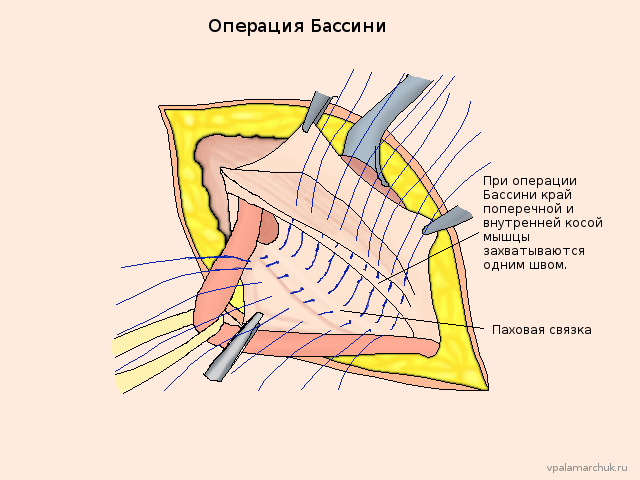

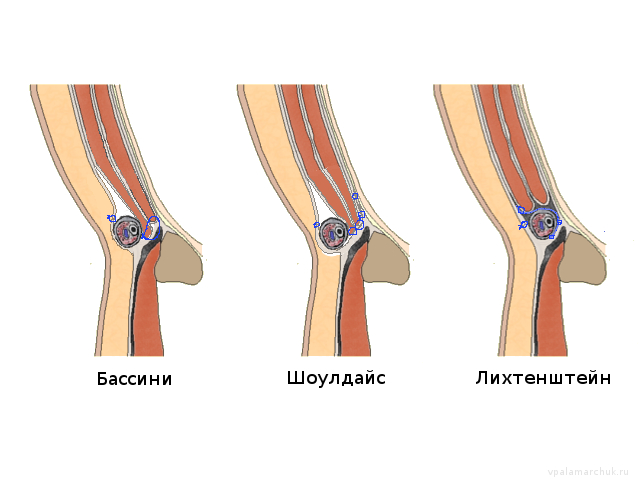

Суть операции заключалась в укреплении задней стенки пахового канала путем наложения шва между паховой связкой и нижним краем сухожилия наружной косой мышцы. Результат был поразительным.

После Бассини ряд хирургов предлагал укреплять переднюю стенку, но время показало порочность такого подхода. Укреплять нужно именно заднюю.

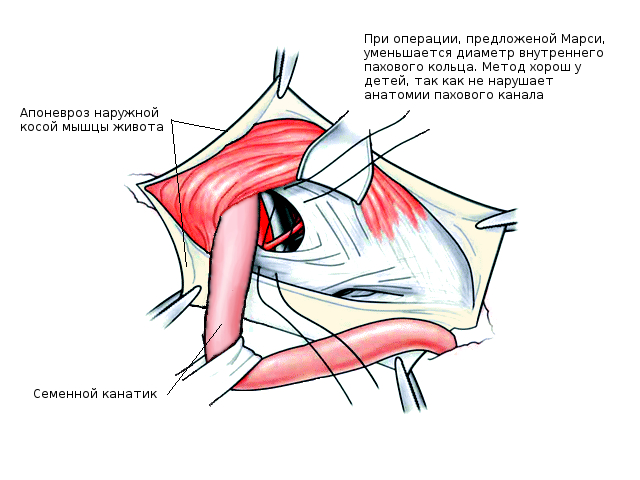

Современник Бассини, американский хирург Генри Орландо Марси представил свою технику сужения расширенного пахового кольца. Эта методика применяется до сих пор при паховых грыжах у детей

Двадцатый век

Вплоть до 1940 года хирурги оттачивали технику Бассини в разных вариантах. Но результаты лечения сильно не менялись — по прежнему, у 10% пациентов (в среднем) наблюдались рецидивы. новый шаг вперед был связан с наработками канадского хирурга Эдварда Шоулдайса.

Он взял в основу технику Бассини, однако пластику задней стенки осуществлял в несколько слоев непрерывным швом. Эта техника была принята многими хирургами и в течение десятилетий (до настоящего времени) является стандартной методикой.

Новые проблемы: как снять натяжение?

Все же было не так хорошо, как хотелось бы. Рецидивы наблюдались почти в каждом десятом случае. Проблемой для врачей было прорезывание швов из-за натяжения мягких тканей.

Были предложены послабляющие надрезы для поперечной фасции.

Немецкий врач Мартин Киршнер использовал фрагмент широкой фасции бедра для закрытия грыжевого дефекта. Но все эти методики были технически сложны, к тому же не давали стойкого результата.

В 1958 году Френсис Ашер впервые использовал полипропиленовую сетку в качестве синтетического протеза, а сама идея пластики грыж без натяжения была реализована в трудах Ирвина Лихтенштейна из Лос-Анжелеса. Для укрепления задней стенки он использовал сетчатый имплант. Результаты оказались настолько хорошими, что операция Лихтенштейна стала сейчас одной из основных.

А если укрепить изнутри?

Способ укрепления задней стенки пахового канала изнутри — принцип современной лапароскопической герниопластики. Однако сама идея укрепить паховый канал с внутренней стороны возникла еще в начале 20 века. Джордж Ла Рок во время лапаротомии ушил изнутри грыжевой мешок. Доступ позволял осмотреть внутренние органы, извлечь петли кишечника из грыжевого мешка, но восстановление пахового канала было по методике Бассини.

Рене Стоппа, вернул интерес к внутрибрюшинному укреплению задней стенки в 1973году, но уже применяя синтетические материалы.

Первая лапароскопическая операция при паховой грыже проведена Ральфом Гером из Нью-Йорка в 1982году. В 90-х годах появилось большое количество публикаций, подтверждающих эффективность лапароскопических методик. И если первые операции сводились к небольшой коррекции задней стенки пахового канала, то в последующем укрепление осуществлялось широкой полипропиленовой сеткой.

Первая методика получила название IPOM (Intra Peritoneal Onlay Mesh). Синтетическая сетка крепится непосредственно на брюшину.

Другой способ: рассечь брюшину изнутри, отслоить ее, затем установить сетку непосредственно на поперечную фасцию. Методика была названа TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal)

Третий способ: проникновения в брюшную полость нет, брюшина не рассекается, а отслаивается. Методика TEP (Total ExtraPeritoneal approach)

На сегодняшний момент, как методика TAPP, так и TEP по своей эффективности сходна с методикой Лихтенштейна (то есть процент осложнений примерно одинаковый)

Итак, какие выводы:

Первая успешная методика была предложена Эдуардо Бассини. Все последующие модификации ее практически не уменьшили число рецидивов. Вплоть до введения Лихтенштейном операции с применением сетчатого протеза. Лапароскопические методики по эффективности идентичны классической «лихтенштейновской». Поэтому можно посоветовать пациенту не гнаться за новизной в выборе метода лечения, а исходить из того, какую методику практикует лечащий врач.

Если вы нашли опечатку в тексте, пожалуйста, сообщите мне об этом. Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник