Трансабдоминальная преперитонеальная пластика при паховой грыже

Лапароскопические вмешательства при паховых грыжах — одно из бурно развивающихся направлений в герниохирургии. Хороший эстетический результат, низкая частота рецидива, небольшое количество осложнений операционной раны, редкое развитие ишемического орхита, отсутствие выраженного послеоперационного болевого синдрома, быстрые выздоровление и реабилитация пациентов, возможность одномоментного выполнения герниопластики с обеих сторон без дополнительных разрезов: лапароскопическая герниопластика практически вытеснила традиционные методы пластики грыж.

Показания и противопоказания

Показания

Показания к проведению лапароскопической герниопластики:

- косые паховые грыжи (чаще среди молодых людей), когда внутреннее паховое кольцо не расширено и грыжевое выпячивание распространяется от внутреннего пахового кольца до средней трети пахового канала;

- косые паховые грыжи при значительно расширенном внутреннем паховом кольце,

- когда грыжевой мешок не спускается в мошонку, но при натуживании грыжевое выпячивание определяется под кожей в паховой области;

- все виды прямых паховых грыж, когда имеются слабость и растяжение поперечной фасции, что приводит к нарушению строения задней стенки пахового канала.

NB! Рецидивные грыжи после открытой герниопластики, билатеральные и бедренные грыжи также являются показанием к эндовидеохирургическим операциям.

Противопоказания

К абсолютным относятся:

- непереносимость напряженного карбоперитонеума;

- беременность, сопутствующие заболевания и состояния, не позволяющие проводить общую анестезию;

- любые признаки локальной и диффузной внутрибрюшной инфекции,

флегмона грыжевого мешка и наличие кишечной непроходимости.

К относительным противопоказаниям относятся ущемленные грыжи, пахово-мошоночные грыжи значительных размеров и перенесенные ранее операции в нижних отделах брюшной полости и малого таза. Раньше к этой категории относилось ожирение III–IV степени, но сейчас, с усовершенствованием инструментария, оно таковым не является.

Прежде чем рассказать об основных лапароскопических техниках и их различиях, остановимся на общих принципах проведения лапароскопических герниопластик при паховых грыжах. Их можно сформулировать следующим образом:

- Выкраивание лоскута брюшины и препарирование предбрюшинного пространства должны иметь размеры, достаточные для свободного расположения имплантата.

- Грыжевой мешок должен быть полностью мобилизован и вывернут либо резецирован для предотвращения заворачивания нижнего края протеза в области шейки мешка после перитонизации.

- Независимо от вида грыж, размер протезной сетки должен быть достаточным для укрытия обеих паховых и бедренных ямок (8×13см).

- При косых паховых грыжах обязателен крой имплантата с подведением его под мобилизованный семенной канатик.

- При наложении скобок необходимо учитывать анатомию пахового канала и места прохождения основных сосудов и нервов.

- Желательна фиксация медиального угла протезной сетки к надкостнице лонного бугорка (при наличии степлеров, способных его прошивать).

- При фиксировании верхнего края протеза рекомендуется использовать прием «противоупора» рукой брюшной стенке, напротив степлера, в этом случае скрепки располагаются перпендикулярно к ней и проникают глубже.

Существуют два основных метода эндоскопической пластики, один из которых производится через брюшную полость (ТАРР), другой выполняется без входа в брюшную полость (ТЕР). Расскажем о каждом из них.

Трансабдоминальная преперитонеальная герниопластика (TAPP)

Суть TAPP — устранение грыжевого дефекта со стороны брюшной полости и укрепление задней стенки пахового канала при помощи сетчатого имплантата.

Производится введение троакаров в типичных точках, после чего вводится оптика и осматриваются паховые области с обеих сторон.

Рисунок 1 | точки установки троакаров при TAPP пластике

Возможность интраоперационного выявления паховых грыж с обеих сторон является преимуществом данного метода. К тому же, «попутно» можно осмотреть органы брюшной полости, что также можно отнести к плюсам TAPP.

Во время визуального осмотра выявляется грыжевой мешок и определяется, какая именно грыжа у пациента: косая или прямая. Грыжевой мешок при косой паховой грыже легко определяется как углубление брюшины латерально от нижних эпигастральных сосудов. При прямой грыже визуальное определение грыжевого мешка может быть затруднено ввиду его большой ширины и возможного наличия жира в предбрюшинной клетчатке.

После визуализации грыжи начинается препаровка. Выделяется надкостница лонной кости — Куперова связка, фасция прямой мышцы, подвздошно-лонный тракт, а также фасциальные структуры поперечной мышцы живота. К этим структурам впоследствии будет фиксироваться сетчатый имплантат.

После препарировании моделируется сам имплантат — его размер должен быть рассчитан таким образом, чтобы он мог закрыть, помимо грыжевого дефекта, паховые ямки и сосудистую лакуну. Также сетка не должна быть слишком большой, иначе она будет сворачиваться и образовывать складки, из-за чего ее каркасная функция будет нарушена.

Правильно расположив сетку в паховой области, приступают к ее фиксации. Сетчатый имплантат закрепляют к подготовленной площадке при помощи одно- или многозарядного герниостеплера.

Тотальная экстраперитонеальная герниопластика (TEP)

TEP — более дорогостоящая операция по расходному материалу и более сложная в исполнении. Наибольшее распространение она получила в США.

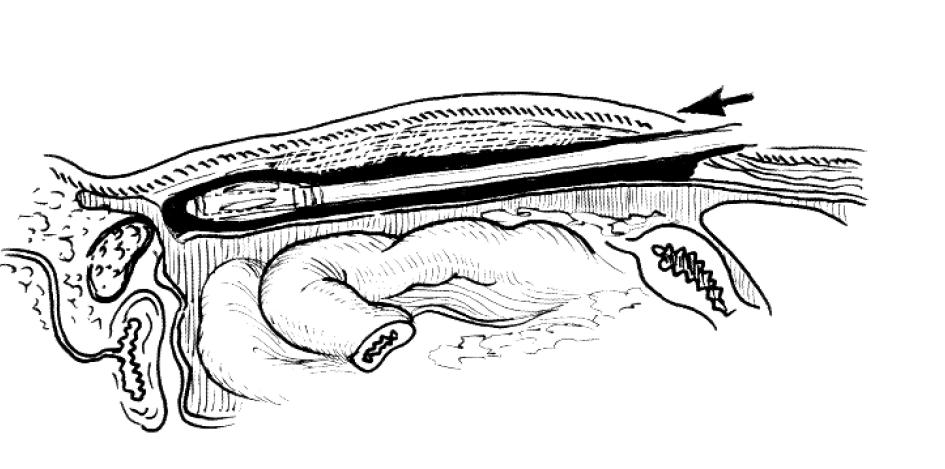

Суть тотальной экстраперитонеальной герниопластики состоит в том, что для манипуляций создается пространство вне брюшной полости. Для этого заводится специальный инструмент — балонный диссектор, на конце которого есть специальная манжета. При ее раздувании создается достаточное поле в предбрюшинном пространстве.

Рисунок 2 | Балонный диссектор в предбрюшинном пространстве

После расширения предбрюшинного клетчаточного пространства в него заводится оптика, производится препаровка: выделяются элементы семенного канатика и поперечная фасция. Затем заводится сетчатый имплантат в предбрюшинное пространство, которое «схлопывается» сразу же после изъятия инструментов и троакаров.

Из-за того, что работа происходит в пространстве, которое в норме не обладает такими объемами, манипуляции стоит проводить с осторожностью. В противном случае, есть вероятность пробиться в брюшную полость, что нежелательно при TEP. К тому же, сама тотальная экстроперитонеальная герниопластика требует большого мастерства и опыта, поэтому техника пока еще не до конца прижилась в условиях России её владеют относительно малое количество специалистов.

Наличие малоинвазивных лапароскопических техник вовсе не означает полный отказ от традиционных хирургических подходов в герниологии. Порой операция с открытым доступом может быть более предпочтительна (см. противопоказания к лапароскопической герниопластике), да и технически такие операции на порядок выше.

Но за TAPP, TEP и другими лапароскопическими методами лечения стоит, если не настоящее, то однозначно будущее.

Список литературы

- Егиев В.Н. Атлас оперативной хирургии грыж./Егиев В.Н., Лядов К.В., Воскресенский П.К. // МЕДПРАКТИКА-М, 2003. — 109 с.

- Протасов А.В. Практические аспекты современных герниопластик / А.В. Протасов, Д.Ю. Богданов, Р.Х. Магомадов. — М.: РУСАКИ, 2011. — 207 с.

- Особенности предоперационного обследования грыженосителей / А.В. Федосеев [и др.] // Наука молодых -ERUDITIO JUVENIUM. — 2014. — №1.- С. 81-85.

- Complications and recurrences associated with laparoscopic repair of groin hernias. A multi-institutional retrospective analysis / C. Tetik [et al.] // Surg Endosc. — 1994. — № 1316. — 22 p.

- Schmedt C.G. Comparison of endoscopic procedures vs Lichtenstein and other open mesh techniques for inguinal hernia repair: a meta-analysis of randomized controlled trials / C.G. Schmedt, S. Sauerland, R. Bittner // SurgEndosc. -2005. — № 188. — 99 p.

- Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) vs totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair / B.L. Wake [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. — 2005. -№ 4703. — 43 p.

Источник

Положение больного на операционном столе — на спине со сведенными ногами. Головной конец стола опускают на 20°. Монитор располагают в ногах больного на стороне грыжи, хирург встает со стороны, противоположной ей. После ревизии брюшной полости плоскость стола наклоняют на 15–20° в сторону, противоположную локализации грыжи. Инструментарий для выполнения лапароскопической герниопластики включает:

1) троакары 12, 10 и 5 мм;

2) изогнутые ножницы;

3) захватывающие щипцы, диссектор;

4) телескоп с косой оптикой;

5) герниостеплер.

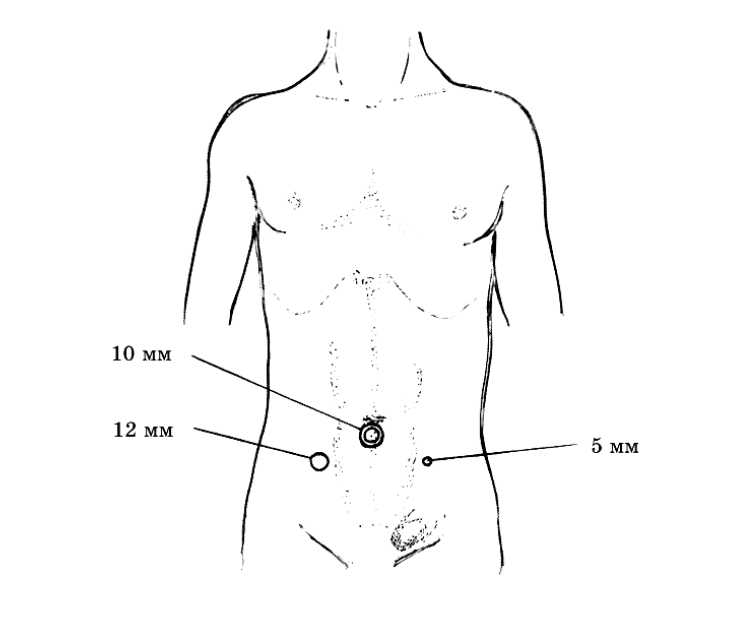

Рис. 2. Места установки троакаров при ТАРР

Операция начинается с установки первого троакара (на 10 мм) для введения лапароскопа, которая производится тотчас над пупком. После введения лапароскопа производят ревизию брюшной полости. Важно осмотреть обе паховые области, чтобы не пропустить начинающуюся грыжу с противоположной стороны. Главными ориентирами паховой области (кроме самого грыжевого мешка) являются нижние надчревные сосуды и семенной канатик. Возможно введение троакара ниже пупка. Второй и третий троакары устанавливают в правой и левой подвздошных областях. Троакар 5 мм вводят в брюшную полость на стороне грыжи. В зависимости от вида используемого герниостеплера (Endouniversal, Protack и др.) используют третий порт диаметром 12 мм или 5 мм. Точки установки троакаров показаны на рис. 2. Возможна установка боковых портов параректально на уровне пупка или несколько ниже его.

Вмешательство начинают с захватывания и втягивания в брюшную полость грыжевого мешка (рис. 3,а). Затем выполняют разрез париетального листка брюшины над верхним краем грыжевых ворот (см.рис. 3,б), который дугообразно продлевается в медиальном и латеральном направлениях. При этом разрез должен огибать латеральную и медиальную паховые ямки. Лоскут брюшины вместе с грыжевым мешком тупым путем отделяют от подлежащих тканей книзу. При косых грыжах стенку грыжевого мешка отпрепаровывают от элементов семенного канатика. Плотные фиброзные тяжи пересекают ножницами с коагуляцией. Среди таких тяжей следует отметить дифференцируемый иногда облитерированный влагалищный отросток брюшины, который можно принять за ductus deferens. Отличие заключается в том, что он начинается от брюшины. Следует помнить, что электрокоагуляцией в связи с близостью элементов семенного канатика следует пользоваться только в случае явной необходимости. Более щадящим и безопасным является тупое разделение тканей. При мобилизации брюшинного лоскута следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить нижние эпигастральные сосуды. Нужно быть осторожным и при выделении анатомических структур в области «рокового треугольника». Другим опасным участком является область лонного бугорка и Куперовой связки, где возможно повреждение стенки мочевого пузыря. Этому способствует выраженный рубцовый процесс при больших прямых и рецидивных грыжах, а также перенесенные ранее оперативные вмешательства на нижнем этаже брюшной полости [5].

Выделение грыжевого мешка производится до тех пор, пока он не перестает уходить в паховый канал (см. рис.3 ,в). Грыжевой мешок должен свободно располагаться в брюшной полости. Если возникает кровотечение из мелких сосудов, оно останавливается электрокоагуляцией. Наличие полного гемостаза после выделения грыжевого мешка важно для предотвращения гематом мошонки, предбрюшинного пространства и кровотечения в брюшную полость. Необходимо стремиться к полному выделению анатомических структур, к которым будет осуществляться крепление сетки. Это обеспечит надежность фиксации сетчатого протеза. Также полезным будет отделить верхний край брюшины от подлежащих тканей для того, чтобы поместить сетку под него.

А б

В г

Рис.3 . ТАРР (косая паховая грыжа слева): а – грыжевой мешок втянут в брюшную

полость; б – линия рассечения брюшины; в – брюшина отделена от подлежащих

тканей, сформировано ложе для сетки; г – установлен и фиксирован сетчатый протез

Диссектором или ножницами выделяют серповидный апоневроз (Arcus aponeurosis transversalis), т.е. верхнюю границу треугольника Гессельбаха. Следует четко дифференцировать Куперову связку и лонный бугорок. Нижние эпигастральные сосуды являются границей между медиальной и латеральной паховыми ямками. Латерально от внутреннего пахового кольца выделяют нижний край поперечной мышцы живота и подвздошно-лонный тракт. Размер синтетического сетчатого протеза должен составлять не менее 10 × 15 см или более в зависимости от местных характеристик зоны операции. Производят подготовку сетчатого протеза к пластике. При этом могут использовать различные виды кроя материала, возможно также применение сетки без ее кроя. Раскрой протеза чаще производят следующим образом (см. рис. 3,г). Отступив на 1/3 от длинного края сетки, с короткой ее стороны выполняют разрез длиной около 5 см для размещения структур семенного канатика. Края протеза можно закруглить ножницами. Не раскроенная сетка помещается на элементы семенного канатика. Если производят крой, то семенной канатик помещается в выкроенное отверстие. При использовании раскроенного сетчатого протеза элементы семенного канатика выделяют у места их перегиба через край внутреннего пахового кольца. При этом чаще используют диссектор. После подготовки протеза его сворачивают трубочкой и при помощи вставочной гильзы вводят в брюшную полость через троакар 10 или 12 мм. Сетку расправляют и располагают в подготовленном ложе в нужном положении. При этом она должна с избытком перекрывать все зоны возможного выхода паховых, бедренных грыж (медиальную, латеральную паховые и бедренную ямки) и точки фиксации. Более узкую браншу раскроенного протеза протаскивают под мобилизованными элементами семенного канатика в латеральную сторону (см. рис.3, г). Через троакар в брюшную полость вводят герниостеплер. Наиболее удобны герниостеплеры с функцией вращения и изменения геометрии рабочей части (Endouniversal и др.). Должным образом разместив сетку, ее фиксируют к брюшной стенке скрепками общим количеством от 5 до 10 штук. Фиксацию обычно начинают с раскроенной части сетки с захватом в скрепки обеих бранш. Ее продолжают по пери метру к поперечной фасции, лонному бугорку, подвздошно-лонному тракту и связке Купера. Избегают случайного прошивания нижних эпигастральных сосудов, расположения скрепок в проекции «рокового треугольника» и «треугольника боли». При прикреплении сетки иногда используют прием умеренного «противодавления», когда свободной рукой брюшная стенка смещается в сторону рабочей части герниостеплера. Если крой сетки не производили (рис. 4,а) и она помещена перед семенным канатиком (чаще при прямых паховых грыжах), то важно первоначально фиксировать сетку к Куперовой связке и поперечной фасции. После прикрепления сетки восстанавливается при помощи герниостеплера брюшина (рис. 4,б). На этом этап пластики можно считать законченным. Инструменты извлекают из брюшной полости. Ушивают раны передней брюшной стенки [5].

(Уровень 2B) Нет никаких научных доказательств в поддержку использования щелевидного разреза сетки для лапароскопической аллопластики паховой грыжи [15].

(Уровень 2B) Одно исследование показало, некоторые рецидивы грыжи связаны с недостаточным закрытием щелевидного разреза сетки. Поэтому желательно не разрезать сетку, так как это не приносит никаких технических преимуществ для хирурга или лучшие клинические результаты для пациента [16]

При выраженной несостоятельности задней стенки пахового канала или больших грыжевых воротах считается, что необходимо ушивание дефекта ручным лапароскопическим швом с последующим выполнением пластики. Трансабдоминальная преперитонеальная паховая герниопластика имеет существенные достоинства: быстрота исполнения при надлежащем опыте, слабовыраженный болевой синдром в раннем послеоперационном периоде и, как следствие, ранняя социальная и трудовая реабилитация.

Рис. 4. ТАРР (прямая паховая грыжа слева): а – нераскроенный сетчатый протез;

б – восстановлена брюшина

Источник

Сайт издательства «Медиа Сфера»

содержит материалы, предназначенные исключительно для работников здравоохранения.

Закрывая это сообщение, Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным

медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.

коронавирус

Уважаемые коллеги-врачи!

Профессиональный чат анестезиологов-реаниматологов Москвы открывает доступ к живой и непрерывно обновляемой библиотеке материалов, касающихся COVID-19. Библиотека ежедневно пополняется усилиями международного сообщества врачей, работающих сейчас в эпидемических зонах, и включает рабочие материалы по поддержке больных и организации работы лечебных учреждений.

Материалы отбираются врачами и переводятся волонтерами-переводчиками:

relaxandoit.ru

- Журналы

- Эндоскопическая хирургия

# 5, 2018

- Способ профилактики серомы во время т…

Авторы:

- Ю. М. Шептунов

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия - П. В. Внуков

ГУЗ «Елецкая городская больница №2», Елец, Россия

Журнал:

Эндоскопическая хирургия. 2018;24(5): 3-6

Просмотрено:

1131

Скачано:

427

В последние годы стремительно возрастает популярность лапароскопической хирургии паховых грыж. Это связано с тем, что эффективность и без-опасность трансабдоминальной преперитонеальной пластики (ТАРР — transabdominal preperitoneal repair) были доказаны целым рядом исследований [1—3]. Существует множество официальных рекомендаций по лапароскопической паховой герниопластике [4]. В них четко регламентированы показания и противопоказания к данным операциям, особенности и границы диссекции преперитонеального пространства, характеристики требуемого имплантата и т. д. В то же время по ряду вопросов, таких как способ фиксации протеза и ушивания брюшины, возможность полной диссекции грыжевого мешка при пахово-мошоночных грыжах, необходимость использования электрокоагуляции, профилактика серомы и др., нет четкой регламентации, и выбор различных технических оперативных приемов остается за оперирующим хирургом [5—7].

Основные преимущества лапароскопического доступа — это ранняя реабилитация, гладкое течение раннего послеоперационного периода, возможность выполнения одновременной двусторонней пластики, в том числе при бессимптомной грыже [1, 3].

Одним из послеоперационных осложнений ТАРР, которое в целом мало влияет на конечный результат операции, риск рецидива, но в значительной степени нивелирует основные достоинства ТАРР, является серома. Поскольку в стандартном варианте операции выполняется широкая мобилизация брюшины с установкой сетчатого протеза площадью более 150 см2, вероятность образования скопления тканевой жидкости вокруг имплантата существует всегда. В то же время клинические проявления серомы чаще всего наблюдаются при операциях по поводу прямых паховых грыж [5, 6]. Это в свою очередь может нарушать процесс интеграции сетки в зоне пахового промежутка.

В связи с этим предложены различные варианты редукции фасциального мешка — анатомического субстрата клинически манифестной серомы. Наиболее широко распространенный вариант — фиксация измененной поперечной фасции пахового промежутка к связке Купера с помощью герниостеплера [8]. В связи с разной толщиной фасциальных структур этот способ не всегда обеспечивает надежную фиксацию. Кроме того, дополнительная скрепка увеличивает вероятность формирования синдрома хронической боли. Одновременно с этим интерпозиция ткани между имплантатом и гребенчатой связкой может также нарушать процесс интеграции протеза. Известен способ редукции фасциального мешка с помощью эндопетли [9]. Однако при этом образуется достаточно большой объем тканей, лишенных кровоснабжения, да и вероятность соскальзывания лигатуры велика.

Более сложный способ — ушивание фасциального мешка [10]. Это позволяет редуцировать поперечную фасцию и уменьшить паховый промежуток. Вместе с тем при наложении интракорпоральных швов достаточно сложно контролировать возникающее натяжение тканей, тем более в условиях пневмоперитонеума. А влияние этого натяжения на выраженность болевого синдрома при десуффляции, при активных движениях пациента в раннем послеоперационном периоде не изучено.

В связи с этим вопрос о необходимости и без-опасности пластики поперечной фасции в ходе ТАРР, а также оптимальном способе ее выполнения считается не решенным в настоящее время.

Цель исследования — разработка эффективного способа редукции фасциального мешка во время ТАРР при прямой паховой грыже.

Материал и методы

Исследование основано на анализе результатов выполнения 45 лапароскопических трансабдоминальных операций — ТАРР по поводу прямой паховой грыжи у 36 пациентов мужского пола. Основную группу составили 13 больных, которым выполнено 15 операций по разработанной методике (RU 2625445 C1), суть которой заключается в следующем. После выполнения стандартной мобилизации париетальной брюшины и помещения протеза размером 10×15 см в преперитонеальном пространстве фиксировали протез к связке Купера одной спиралью герниостеплером. Далее с помощью пальца ассистента осуществляли давление в проекции наружного отверстия пахового канала с тем, чтобы дно фасциального мешка соприкасалось с имплантатом. После этого накладывали от 1 до 3 интракорпоральных швов сквозь сетку с захватом поперечной фасции в области дна пахового промежутка. Ячеистая структура протеза позволяет визуализировать прошиваемые ткани достаточно четко. Дополнительной фиксации сетки, как правило, не требовалось. В случае большого размера грыжевого мешка предварительно уменьшали его полость одним интракорпоральным сборивающим швом в области дна. Показанием для данной манипуляции служили высота пахового промежутка 30 мм и более, а также отсутствие визуализации дна фасциального мешка при осмотре грыжевых ворот со стороны брюшины, что свидетельствовало о его большом размере. После этого сетчатый имплантат фиксировали в зоне медиальной паховой ямки интракорпоральным швом способом, описанным выше. Данный прием выполнен во время 6 операций. В качестве шовного материала применяли рассасывающиеся нити диаметром 4/0.

В группу контроля вошли 23 пациента, которым выполнено 30 операций по стандартной методике, описанной в национальных клинических рекомендациях. Из них во время 9 операций у пациентов с большой грыжей поперечная фасция фиксировалась к связке Купера одной или двумя спиралями с помощью герниостеплера.

Пациенты в контрольной и основной группах были сопоставимы по возрасту (медианы 58 и 59 лет соответственно) и срокам грыженосительства (от 2 до 48 мес). Девять грыж контрольной и 6 грыж основной групп оценены по размеру как большие, что составило 30 и 40% соответственно.

Оценка результатов проводилась в раннем послеоперационном периоде по стандартным критериям. Кроме того, через 3 сут всем больным было выполнено контрольное УЗИ паховой области, а также оценена интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале. 28 пациентов осмотрены через 3—10 мес после операции с определением показателей качества жизни, связанного со здоровьем, по шкале MOS SF-36.

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием стандартного набора команд приложения MSExcel. Формат представления данных M±σ. Для выявления статистической значимости отличий применяли критерий Манна—Уитни.

Результаты

Среднее время операции в основной группе составило 61±9,8 мин, в контрольной группе — 52±10,7 мин, при статистически значимой разнице (р<0,05).

Сроки стационарного лечения в основной и контрольной группах различались незначительно: 6,0±0,9 и 6,3±1,1 койко-дня соответственно (р>0,05).

В раннем послеоперационном периоде тромбоэмболические и гнойно-воспалительные осложнения в обеих группах отсутствовали. Через 3 сут после операции в контрольной группе выявлено 5 сером, что составило 16,7%. Из них 3 образовались после операций без фиксации грыжевого мешка, а 2 были сопряжены с несостоятельностью фиксации вывернутой поперечной фасции к связке Купера, что определялось по характерной ультрасонографической картине. При этом в двух случаях протез в зоне пахового промежутка был окружен серомой с двух сторон. Четыре серомы имели выраженное клиническое проявление с выбуханием в паховой области, болевым синдромом и субфебрилитетом. В связи с этим выполнена пункция под УЗ-контролем 2—3-кратно с промежутком в 48 ч, после чего было отмечено значительное клиническое улучшение и дополнительные пункции не проводились. В основной группе ни клинически, ни при УЗИ серомы не выявлены (р<0,01).

Анализ выраженности болевого синдрома по 10-балльной визуальной аналоговой шкале показал, что в основной группе через 3 сут после оперативного вмешательства показатель составил 2,9±1,2 балла, в контрольной группе — 3,2±1,3 балла. Разница статистически достоверна (р<0,05).

Восемнадцать больных контрольной группы и 10 — основной группы осмотрены в отдаленном периоде. Рецидива ни клинически, ни при УЗИ передней брюшной стенки не обнаружено. Для оценки физического компонента здоровья выполнено анкетирование пациентов.

Показатель «физическое функционирование» в контрольной группе составил 93,3±6,4, в основной — 96±5,2 балла. Несмотря на более высокий показатель в основной группе, разница между группами по этому показателю статистически недостоверна (р>0,05). Показатель «ролевое функционирование» в контрольной и основной группах составил 80,1±20,2 и 85±21,1 балла соответственно. В этом случае также отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии отличий не удалось (р>0,05). Аналогично установлено, что разница между группами по показателю «общее состояние здоровья» статистически недостоверна. В контрольной группе он составил 85,9±2,1, в основной — 86,5±1,6 балла. В то же время значимые отличия между группами выявлены по показателю «интенсивность боли»: в основной группе его среднее значение — 95,2±7,7, в контрольной — 87,7±9,7 балла (р<0,05).

Обсуждение

Полученные предварительные результаты говорят о том, что ТАРР является эффективным и без-опасным методом хирургического лечения паховых грыж. В то же время это оперативное вмешательство при прямых грыжах может сопровождаться образованием серомы, морфологической основой которой является перерастянутая поперечная фасция пахового промежутка. Несмотря на отсутствие в контрольной группе рецидива заболевания, нагноения в зоне операции или увеличения продолжительности стационарного лечения, серома может удлинять общий срок полного восстановления и сказываться на удовлетворенности пациентов результатами операции. Предложенный способ редукции фасциального мешка одновременно выполняет и функцию фиксации протеза. Сохранение фиксации имплантата к поперечной фасции даже в случае развития серомы способствует интеграции протеза в слои передней брюшной стенки. Время, затрачиваемое на наложение шва, на несколько минут превышает время, требуемое для фиксирования поперечной фасции к связке Купера. Однако в основной группе этот промежуток времени уменьшается с увеличением количества операций, т. е. с выработкой мануального навыка. Способ, не сопровождаясь какими-либо специфическими периоперационными осложнениями, позволяет уменьшить количество сером, а также снизить выраженность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде. Сшивание поперечной фасции дна грыжевого мешка и сетчатого имплантата не приводило к формированию синдрома хронической боли у пациентов исследуемой группы.

В том случае, если выполняли ушивание поперечной фасции в условиях карбоксиперитонеума без фиксации ее к протезу, в раннем послеоперационном периоде возникали конфигуративные изменения имплантата (куполообразная деформация, особенно при высоком паховом промежутке, гофрирование протеза, минимальные перемещения), которые выявляли при ультрасонографическом обследовании. Эти изменения, по всей видимости, могут создавать дополнительные условия для возникновения серомы. Если же поперечная фасция просто была фиксирована к имплантату, никакие изменения его пространственной структуры не способствуют образованию преперитонеальных и префасциальных пространств. Этот прием позволяет редуцировать фасциальный мешок без малейшего натяжения практически у всех пациентов с прямой паховой грыжей.

Вывод

1. Перерастянутая поперечная фасция задней стенки пахового канала в случае прямой паховой грыжи со значительным объемом грыжевого мешка при ТАРР требует коррекции.

2. Одним из способов редукции фасциального мешка может быть подшивание его дна к сетчатому имплантату в области медиальной паховой ямки.

3. Описанный способ является безопасным и эффективным с точки зрения профилактики ранних послеоперационных осложнений, в частности серомы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сведения об авторах

Шептунов Юрий Михайлович — д.м.н., профессор

Внуков Павел Владимирович — к.м.н., заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Елецкая городская больница №2»; e-mail: pvnukov@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-7396-7728

*e-mail: pvnukov@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0002-7396-7728

Список литературы:

- Koju R, Koju RB, Malla B, Dongol Y, Thapa LB. Transabdominal Pre-peritoneal Mesh Repair versus Lichtenstein’s Hernioplasty. Journal of Nepal Health Research. 2017;15(2):135-140.

- https://doi.org/10.3126/jnhrc.v15i2.18202

- Scheuermann U, Niebisch S, Lyros O, Jansen-Winkeln B, Gockel I. Transabdominal Preperitoneal (TAPP) versus Lichtenstein operation for primary inguinal hernia repair — A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Surgery. 2017;17(1):55. https://doi.org/10.1186/s12893-017-0253-7

- Wu JJ, Way JA, Eslick GD, Cox MR. Transabdominal Pre-Peritoneal Versus Open Repair for Primary Unilateral Inguinal Hernia: A Meta-analysis. World Journal of Surgery. 2018;42(5):1304-1311.

- https://doi.org/10.1007/s00268-017-4288-9

- Bittner R. Evidence-based TAPP technique. Chirurg. 2017;88(4):281-287. https://doi.org/10.1007/s00104-017-0387-2

- Köckerling F, Bittner R, Adolf D, Fortelny R, Niebuhr H, Mayer F, Schug-Pass C. Seroma following transabdominal preperitoneal patch plasty (TAPP): incidence, risk factors, and preventive measures. Surgical Endoscopy. 2018;32(5):2222-2231.

- https://doi.org/10.1007/s00464-017-5912-3

- Wong W, Lo OS, Law WL, eds. Topic: Inguinal Hernia — Fixation. Hernia. 2015;19(1):358-359.

- https://doi.org/10.1007/BF03355393

- Yang XF, Liu JL. Laparoscopic repair of inguinal hernia in adults. Annals of Translational Medicine. 2016;4(20):402.

- https://doi.org/10.21037/atm.2016.10.37

- Bittner R, Montgomery MA, eds. Update of guidelines on laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia (International Endohernia Society). Surgical Endoscopy. 2015;29(2):289-321.

- https://doi.org/10.1007/s00464-014-3917-8

- Тарасенко С.В., Зайцев О.В., Копейкин А.А., Ахмедов Ш.И., Рахмаев Т.С. Способ укрепления задней стенки пахового канала при прямой паховой грыже путем пластики поперечной фасции эндопетлей. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2015;8(3):310-313. https://doi.org/10.18499/2070-478X-2015-8-3-310-313

- Li J, Zhang W. Closure of a direct inguinal hernia defect in laparoscopic repair with barbed suture: a simple method to prevent seroma formation? Surgical Endoscopy. 2018;32(2)1082-1086.

- https://doi.org/10.1007/s00464-017-5760-1

Источник