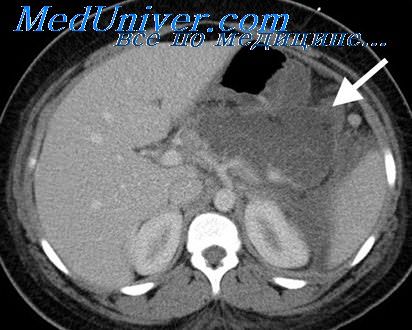

Вид кишечной непроходимости при ущемленной грыже

Непроходимость при ущемлении грыж. Врожденная кишечная непроходимостьНепроходимость при ущемлении грыж выражена различно при острой, подострой, хронической и скрытой форме ущемления. Труднее всего распознать ущемление стенки кишки (пристеночная грыжа). Местные явления при ущемлении грыжи выражаются в увеличение напряженности и болезненности грыжевой опухоли, в отсутствии «кашлевого толчка». Общие явления: нарушение проходимости кишечника, расстройства мочевыведения, боль, коллапс, повышение температуры. Осложнения: прободение, перитонит. Согласно классификации Zimmermann, у детей различают следующие внутренние грыжи: парадуоденальные (левосторонние, правосторонние, через брыжейку ободочной кишки и в отверстие сальниковой сумки Винслова); в карман сигмовидной кишки (интерсигмовпдные); в карман над мочевым пузырем.

Непроходимость наступает остро, при разных формах грыж она несколько отличается. Первый и основной симптом — упорная рвота с примесью желчи. Звуки перпстальтики вначале усилены, а с нарастанием странгуляции ослабевают и затихают. Вздутие ограничивается верхней частью живота, нередко оно не выражено, поскольку сегмент кишечника над ущемлением относительно короткий. Рентгенологические симптомы соответствуют острой механической непроходимости тонкого кишечника. Врожденные нарушения проходимости проявляются в детском возрасте. Различают три основные группы нарушений проходимости кишечника при аномалиях развития пищеварительного тракта: 1) при атрезиях и стенозах; 2) при неправильностях поворота кишечника в ходе его развития; 3) вследствие скопления патологически измененного мекония. Сами пороки развития описаны выше, в данном же разделе рассматриваются вызванные ими нарушения проходимости кишечника, их симптомы и диагностика. При высокой непроходимости рано возникает рвота. Она появляется после приема пищи, имеет примесь желчи, если непроходимость располагается дистальнее впадения желчных путей. При непроходимости, лока-зующейся высоко, вздутия нет, живот впалый. Дуоденальная непроходимость проявляется особенно остро. Рвота упорная, обычно содержит желчь, поскольку в большинстве случаев препятствие располагается дистальнее места впаденпя общего желчного протока. При атрезии бурные симптомы появляются вскоре после рождения, при «наружном сужении» — в ближайшее время после его наступления. Может отойти меконий, но при атрезии в нем нет окрашивающихся генцианвиолетом ороговевших клеток эпителия. Стул не отходит, появляется спазм (судорожное сокращенпе) желудка, наступает дегидратация с апатией ребенка. При расположении непроходимости в тонком кишечнике характерной считается триада: рвота, отсутствие отхожденпя мекония или стула и вздутие живота. При атрезии тонкой кишки меконий отходит, поскольку выделение желчи начинается раньше (после третьего месяца эмбрионального развития), чем развивается атрезия (И. Андреев, И. Вапцаров, X. Михов, А. Ангелов). Вздутие кишечника наступает вследствие скопления газов и жидкости над местом непроходимости: чем оно расположено дистальнее, тем больше вздувается живот, не только в верхней части, но и в других отделах. — Вернуться в оглавление раздела «Хирургия» Оглавление темы «Кишечная непроходимость у детей»: |

Источник

Ãðûæè æèâîòà è ñèíäðîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè: îïðåäåëåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà ãðûæ, ëå÷åíèå. Îñëîæíåíèÿ ãðûæ æèâîòà: ïðèçíàêè, äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü ïðè óùåìëåííûõ ãðûæàõ. Óõîä çà áîëüíûìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ãðûæè æèâîòà ñèíäðîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè. Ïðèíöèïû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ. Îðãàíèçàöèÿ ñåñòðèíñêîé ïîìîùè

Ïëàí

1. Ãðûæè æèâîòà: îïðåäåëåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà íåîñëîæíåííûõ ãðûæ, ëå÷åíèå

2. Îñëîæíåíèÿ ãðûæ æèâîòà, ïðèçíàêè, äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü ïðè óùåìëåííûõ ãðûæàõ, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ

3. Óõîä çà áîëüíûìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Îðãàíèçàöèÿ ÑÏ

4. Êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü, îïðåäåëåíèÿ, êëàññèôèêàöèÿ, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ, îñíîâíûå êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû, îñîáåííîñòè êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè ó äåòåé

5. Äèàãíîñòèêà êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ

6. Îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ ÑÏ ó áîëüíûõ ñ ñèíäðîìîì êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè

1. Ãðûæà — âûõîæäåíèå âíóòðåííîñòåé ÷-ç åñòåñòâåííûå èëè ïàòîëîãè÷åñêèå îòâåðñòèÿ èç áðþøíîé ïîëîñòè ïîä ïîêðîâû òåëà (èëè â äðóãóþ ïîëîñòü: èç áðþøíîé â ãðóäíóþ ïðè ãðûæàõ äèàôðàãìû).

Êëàññèôèêàöèÿ ãðûæ:

Ïî ïðîèñõîæäåíèþ:

âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå (ýìáðèîíàëüíûå)

íàðóæíûå è âíóòðåííèå (âûõîäèò èç áðþøíîé ïîëîñòè ñ ïàðèåíòàëüíîé áðþøèíîé — íàðóæíûå; âíóòðåííèå — âíóòðè ïîëîñòè ïðè ïðîíèêíîâåíèè îðãàíîâ â êàðìàíû áðþøèíû)

Ïî êëèíè÷åñêîìó òå÷åíèþ:

íåîñëîæíåííûå è îñëîæíåííûå (ê îñëîæíåííûì îòíîñÿòñÿ óùåìëåíèÿ, ñäàâëåíèÿ, íåêðîç ñòåíêè óùåìëåííîãî îðãàíà, ïåðèòîíèò)

âïðàâëåííûå, âïðàâèìûå è íåïðàâèìûå (ïðè äëèòåëüíîì ñóùåñòâîâàíèè ãðûæè îáðàçóþòñÿ ñïàéêè ìåæäó êëåò÷àòêîé, êîæåé, ìûøöàìè), óùåìëåííûå, âîñïàëåííûå

Ïî ìåñòó ëîêàëèçàöèè: ïàõîâûå, ïàõîâî-ìîøîíî÷íûå, ïóïî÷íûå, áåäðåííûå, áåëîé ëèíèè æèâîòà, ïîñëåîïåðàöèîíûå (ýâåíòðàëüíûå), òðàâìàòè÷åñêèå, ðåöèäèâíûå (âîçíèêàþò íà ïðåæíåì ìåñòå ïîñëå óäàëåíèÿ). Ðåäêèå ôîðìû (ïîÿñíè÷íàÿ, çàïèðàòåëüíàÿ, ñåäàëèùíàÿ, ïðîìåæíîñòíàÿ)

Àíàòîìè÷åñêèå ýëåìåíòû ãðûæè:

Ãðûæåâûå âîðîòà — îòâåðñòèÿ (ñëàáîå ìåñòî â àïîíåâðîçå ÷-ç êîòîðîå âûõîäÿò âíóòðåííèå îðãàíû èç áðþøíîé ïîëîñòè. Ýòî êàíàëû: ïàõîâûé, áåäðåííûé, ïóïî÷íûé)

Ãðûæåâîé ìåøîê: âûïÿ÷èâàíèå ïàðèåòàëüíîé áðþøèíû. Îí ñîñòîèò èç óñòüÿ, øåéêè, òåëà, äíà

Ãðûæåâîå ñîäåðæèìîå: êèøå÷íèê, ìî÷åâîé ïóçûðü, ñàëüíèê

Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ãðûæè, ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû, ïðîèçâîäÿùèå ôàêòîðû:

Ñëàáîñòü áðþøíîé ñòåíêè

Ïîâûøåíèå âíóòðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ (àñöèò, áåðåìåííîñòü)

Òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé òðóä, êàøåëü, ÷àñòîå íàòóæèâàíèå (ïðè õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ)

Ïðè ïîäêîæíîì ðàçðûâå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè — òðàâìàòè÷åñêèå

Ïðè íàãíîåíèè ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû, ïîñëå äðåíàæåé — ýâåíòð ãðûæà

ãðûæà æèâîò êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü

Ëå÷åíèå

Ýêñòðåííàÿ îïåðàöèÿ ïîä îáùèì íàðêîçîì — âî âðåìÿ îïåðàöèè ïîñëå ðàçðåçà êîæè, âñêðûâàþò ãðûæåâîé ìåøîê, îñìàòðèâàþò óùåìëåííûå îðãàíû, óñòàíàâëèâàþò èõ æèçíåñïîñîáíîñòü è òîëüêî ïîòîì ðàññåêàþò óùåìëÿþùåå êîëüöî.

Ïðè âîñïàëåíèè ãðûæåâîãî ìåøêà îïåðàöèþ íà÷èíàþò ñ ëàïàðîòîìèè. Ïðè íåêðîçå êèøêè — ðåçåêöèÿ, ñîåäèíÿþò åå «áîê â áîê», «êîíåö â êîíåö». Îïåðàöèþ çàêàí÷èâàþò ñ äîïîëíèòåëüíûì äðåíèðîâàíèåì èëè âûâåäåíèåì ñòîìû (êîëîñòîìû, èëåîñòîìû, öåêîñòîìû).

ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå:

îáåçáîëèâàíèå (àíàëüãåòèêè, ïåðèäóðàëüíàÿ àíåñòåçèÿ è ò.ä.)

äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ (äåòîêñèêàöèÿ + èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ)

àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ (àíòèáèîòèêè â/âåííî, â/ìûøå÷íî, ýíäîëèìôàòè÷åñêè, â áðþøíóþ ïîëîñòü)

èììóíîòåðàïèÿ

Óõîä è íàáëþäåíèå çà á-íûìè â ïîñëåîïåðàöèîíîì ïåðèîäå:

à) òðàíñïîðòèðîâêà èç îïåðàöèîííîãî çàëà íà êàòàëêå ïîä íàáëþäåíèåì ñåñòðû-àíåñòåçèñòêè

á) ïîñòîâàÿ ì/ñ ãîòîâèò: ïîñòåëü, ïóçûðü ñî ëüäîì, ìåøî÷åê ñ ãðóçîì, ëîòîê, êëååíêó, á-íîãî óêëàäûâàåò áåç ïîäóøêè íà 2 ÷àñà.  ïîñëåäóþùåì ïîëîæåíèå Ôîâëåðà

â) íà ðàíó õîëîä, ãðóç, óäëèíÿþò äðåíàæè

ã) ñëåäèòü çà PS, t°, ÀÄ, ×Ä, öâåòîì êîæè, îáðàùàþò âíèìàíèå íà æàëîáû áîëüíîãî

ä) ïèòàíèå áîëüíîãî:

1 ñóòêè — ãîëîä, íå ïîèòü, ãóáû ñìà÷èâàòü

2 ñóòêè — ãîëîä, ïîèòü

3 ñóòêè — 0 ñòîë

4 ñóòêè — 1à ñòîë

å) óõîä çà ðàíîé, ÖÂÊ äðåíàæàìè, ââåäåíèå ëåêàðñòâ â ìèêðîèððèãàòîðû

æ) ïðîôèëàêòèêà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé:

ïíåâìîíèè

òðîìáîýìáîëèè

ïàðåçà êèøå÷íèêà

ñî ñòîðîíû ðàíû

ç) âûïîëíÿòü âñå íàçíà÷åíèÿ âðà÷à ïî óõîäó è ëå÷åíèþ á-íîãî

Ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ÊÍ

§ Ïíåâìàòîç òîíêîé êèøêè (ñèìïòîì Êåéñè), ïîïåðå÷íàÿ èñ÷åð÷åííîñòü ðàñøèðåííîé òîíêîé êèøêè (ñèìïòîì «ðûáüåãî ñêåëåòà»)

§ ×àøè Êëîéáåðà (ãîðèçîíòàëüíûé óðîâåíü æèäêîñòè)

§ Ñèìïòîì «ñòîï» ïðè ïàññàæå áàðèÿ (îñòàíîâêà ïðîäâèæåíèÿ êîíòðàñòà ïî êèøå÷íèêó)

§ Äåôåêò íàïîëíåíèÿ (îïóõîëü)

§ Ñèìïòîì «âèëêè» (èíâàãèíàöèÿ) — ïðè èððèãîñêîïèè

Ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì — ïîçâîëÿþùèé â ðàííèå ñðîêè ïðîâåñòè äèôôåðåíöèàëüíóþ äèàãíîñòèêó ìåõàíè÷åñêîé è äèíàìè÷åñêîé íåïðîõîäèìîñòè

Äîâðà÷åáíàÿ ïîìîùü:

1. Ãîëîä

2. Ýâàêóàöèÿ ñîäåðæèìîãî èç ïåðåïîëíåííîãî æåëóäêà

3. Õîëîä íà æèâîò

4. Ñåðäå÷íûå ñðåäñòâà

5. Íåëüçÿ îáåçáîëèâàòü!

6. Òðàíñïîðòèðîâêà â ËÏÓ

Ëå÷åíèå: ðàçëè÷àþò êîíñåðâàòèâíîå è îïåðàòèâíîå

Ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ ïðè ÊÍ ïîêàçàíà:

1. Ïðè íàëè÷èè ïðèçíàêîâ ïåðèòîíèòà

2. Ïðè íàëè÷èè ÿâíûõ ïðèçíàêîâ èëè ïîäîçðåíèÿ íà ñòðàíãóëÿöèîííóþ èëè ñìåøàííóþ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà

îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ:

1. Ïðîâîäÿò ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèåì: ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåçóëüòàòå âûïîëíÿåòñÿ ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ, ïðè ïîëîæèòåëüíîì — ïðîâîäèòüñÿ êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå

2. Ïåðîðàëüíî äàåòñÿ 250 ìë æèäêîãî ñóëüôàòà áàðèÿ

3. Ïðîâîäèòñÿ èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ

4. Îñóùåñòâëÿåòñÿ îöåíêà ïàññàæà áàðèÿ ÷-ç 2,4,6 ÷. ×åðåç 4 ÷ áàðèé äîëæåí áûòü â òîëñòîé êèøêå. ×-ç 24 ÷ — â ïðÿìîé

5. Áîëüíîé äîîáñëåäóåòñÿ

Ðåøåíèå âîïðîñà îá îïåðàöèè ïðè Êí äîëæíî áûòü îñóùåñòâëåíî â òå÷åíèå 2-4 ÷ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ñòàöèîíàð

ÒÎ ëå÷åíèå ÊÍ íåîáõîäèìî íà÷èíàòü ñ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèåìà: 40% óäàåòñÿ ðàçðåøèòü êîíñåðâàòèâíûì ïóòåì

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðèåìà â êëèíèêå:

1) Ââåäåíèå 0,1% — 1 ìë ï/ê àòðîïèíà — âîçäåéñòâèå íà âåãåòàòèâíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó

2) Ïàðàíåôðàëüíàÿ áëîêàäà — âîçäåéñòâèå íà âåãåòàòèâíóþ ñèñòåìó

3) Çîíä â æåëóäîê, ñèôîííàÿ êëèçìà — îïîðîæíåíèå ÆÊÒ.

4) Â/âåíî ââîäÿò 10% NaCl — 100,0, ïðîçåðèí è ïèòóèòðèí ï/êîæíî — äëÿ ñòèìóëÿöèè ïåðèñòàëüòèêè è îäíîâðåìåííî äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ òåðàïèÿ — 0,9% NaCl, ãëþêîçà, âèòàìèíû

5) Ñåðäå÷íûå ñð-âà

Åñëè îòîøëè ãàçû, áûë ñòóë, óìåíüøèëñÿ â ðàçìåðàõ æèâîò, íåò áîëåé — ïðèåì ïîëîæèòåëåí, à íåïðîõîäèìîñòü ðàñöåíèâàåòñÿ êàê äèíàìè÷åñêàÿ (ïàöèåíò ïîäëåæèò íàáëþäåíèþ è êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ)

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå:

Çàäà÷è îïåðàöèè:

óñòàíîâèòü ëîêàëèçàöèþ è âèä ÊÍ

áëîêèðîâàòü áîëåâûå èìïóëüñû

óñòðàíèòü íåïðîõîäèìîñòü, îáëîæèòü êèøêó 0,9% NaCl — òåïëûì ââåñòè â — áðûæåéêó Na 0,25%

äåêîìïðåññèÿ ÆÊÒ

ðåçåêöèÿ êèøêè, âûâåäåíèå ñòîìû

ðàññå÷åíèå ñïàåê, äåçèíâàãèíàöèÿ, ðàñêðó÷èâàíèå çàâîðîòîâ

Ïîñëå íîâîêàèíîâîé áëîêàäû ðåôëåêòñîð÷åííûõ çîí ïðîâîäèòñÿ íàçîãàñòðîèíòåðñòèíàëüíàÿ èíòóáàöèÿ òîíêîé êèøêè (â ñðåäíåì íà 4-5 ñóòîê)

Îïåðàöèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ âûâåäåíèåì ñòîìû èëè ðåçåêöèåé êèøêè, äðåíèðîâàíèåì áðþøíîé ïîëîñòè.

Íàáëþäåíèå è óõîä çà ïàöèåíòîì ïîñëå îïåðàöèè ëàïàðîòîìèè ñì. ÑÏ ïðè ñ-ìå «Êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè»

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

Ущемленная грыжа — состояние, при котором выпавшие через патологическое отверстие органы сдавливаются. Причиной является нарушение кровообращения. Ущемляться может любая грыжа (межпозвоночная, пупочная, бедренная, белой линии живота, паховая). Данное состояние требует экстренной операции.

Причина появления ущемленной грыжи — это нарушение кровообращения.

Причины

Причины образования грыжи:

- тяжелый физический труд;

- поднятие тяжестей;

- резкое повышение давления в брюшной полости (возможно при сильном кашле, чихании или потугах во время запора);

- резкое снижение массы тела;

- нерациональное питание;

- ожирение;

- низкая двигательная активность.

Факторами риска защемления являются тяжелые роды, чрезмерное физическое усилие, затруднение мочеиспускания, сильный плач, а также травмы живота и спины.

Симптомы

При ущемлении грыжевого содержимого появляется сильная боль в месте локализации патологии.

Признаки ущемления грыжевого содержимого (петель кишечника, сальника, желудка, мочевого пузыря):

- Интенсивная локальная или разлитая боль. Не стихает в покое. В случае развития кишечной непроходимости боль становится спастической. Она длится несколько часов или дней. Резкое исчезновение указывает на гибель нервов на фоне некроза тканей.

- Невозможность вправить грыжевой мешок.

- Напряжение и болезненность.

- Отсутствие кашлевого толчка (определяется в процессе пальпации).

- Падение артериального давления.

- Беспокойство.

- Тахикардия (частый пульс).

- Копростаз (задержка кала). Возникает на фоне кишечной непроходимости. Наблюдается при защемлении паховой и бедренной грыж.

- Бледность кожных покровов. Частой причиной является кровотечение.

- Вздутие живота.

- Дизурические расстройства (учащенное мочеиспускание или задержка урины). Возникают в случае защемления мочевого пузыря. Чаще всего дизурия развивается в пожилом возрасте.

- Рвота.

- Отек и покраснение кожи. Указывают на развитие осложнений в виде флегмоны.

- Лихорадка.

При защемлении грыжевого выпячивания в области отверстия диафрагмы возникают такие симптомы:

- резкая, схваткообразная боль в подреберье, животе или грудной клетке;

- рвота по типу кофейной гущи или фонтана, нередко с примесью желчи и кала;

- обложенность и сухость языка;

- одышка;

- вздутие живота;

- холодный и липкий пот;угнетение сознания (сопор или оглушение).

Диагностика

При подозрении на защемление органов (кишечных петель, желудка) в области грыжевых ворот требуется комплексное обследование. Необходимо обратиться к гастроэнтерологу или хирургу. Для уточнения диагноза и исключения другой патологии понадобится:

- Опрос пациента и его родственников. Определяются жалобы, давность симптомов, характер боли и условия возникновения.

- Оценка объективного статуса. Включает в себя физикальный осмотр, измерение температуры тела, давления, частоты сердцебиения и дыхания. Важный диагностический признак ущемленной грыжи — отсутствие перистальтики. В случае развития кишечной непроходимости определяются положительные симптомы Валя и шум плеска.

- Рентгенография шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Проводится при подозрении на межпозвоночную грыжу.

- КТ или МРТ. Наиболее достоверные и информативные методы диагностики заболевания.

- Осмотр. При абдоминальных грыжах часто выявляется асимметрия живота и признаки перитонита (положительный симптом Щеткина-Блюмберга).

- УЗИ органов брюшной полости. Появление чаш Клойбера свидетельствует о кишечной непроходимости.

- Эндоскопическое исследование кишечника.

При подозрении на защемление органов пациент проходит процедуру УЗИ.

Данную патологию нужно дифференцировать от орхоэпидидимита (воспаления семенных пузырьков и яичек), гидроцеле (водянки яичек), острого коронарного синдрома и эзофагита (при болях в груди), язвенной болезни 12-перстной кишки и желудка, воспаления желчного пузыря и поджелудочной железы, а также опухолей и заболеваний женских половых органов.

Классификация

Выделяют рихтеровское и ложное ущемление грыжи. В первом случае происходит частичное сдавливание кишки, что чревато некрозом тканей.

Кишечная непроходимость развивается редко. Данный вид ущемления характерен для пупочной и грыжи белой линии живота.

Ложное защемление отличается тем, что некроз тканей отсутствует, но наблюдается клиническая картина, характерная для ущемления органов. Причиной становится попадание экссудата в грыжевой мешок, что приводит к воспалению.

Первичное и вторичное ущемление

Первичное ущемление возникает в момент сильного напряжения. При этом образуется грыжа, которая сразу защемляется. Вторичное ущемление возникает у людей с ранее диагностированной грыжей.

Среди распространенных ущемленных грыж выделяют паховую.

Анатомическое расположение

Выделяют наружные (бедренные, эпигастральные, седалищные, грыжа мечевидного отростка и белой линии живота, паховые, пупочные) и внутренние (внутрибрюшные, межпозвоночные и диафрагмальные) ущемленные грыжи. Первые характеризуются выпадением органов под кожу. Они определяются визуально в форме округлых или овальных образований.

По органу ущемленному в грыжевых воротах

Выделяют грыжи с повреждением кишечной петли, матки, связки Купера, придатков половых органов, мочевого пузыря, сальника и желудка. Это часто выпадающие органы. Редко ущемляется дивертикул Меккеля и червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс).

Характер ущемления

В зависимости от особенностей развития, ущемление подразделяется на следующие типы:

- антеградное (повреждение 1 петли кишечника или другого органа);

- ретроградное (сдавливаются сразу 2 петли кишечника, при этом соединительнотканная петля остается в брюшной полости);

- пристеночное (характеризуется ущемлением 1 стенки кишки, расположенной напротив брыжейки).

Ущемление бывает полным и неполным. В последнем случае функции органа сохраняются.

Степень сдавления выпавшего органа

Ущемление бывает полным и неполным. В последнем случае функции органа сохраняются.

Ущемленная бедренная грыжа

При ущемлении бедренной грыжи воспаляются органы, которые выходят наружу через бедренный канал. Это придатки матки, аппендикс и кишечник. Грыжевой мешок увеличивается и не вправляется. При пальпации выявляется увеличение плотности органов и резкая болезненность. Длительное защемление чревато кишечной непроходимостью, проявляющейся каловой рвотой, икотой, задержкой стула и газов, вздутием живота и схваткообразной болью.

Защемление грыжи позвоночника

Ущемление грыжи позвоночника чаще всего наблюдается у людей, страдающих остеохондрозом. Признаки патологии:

- сильная боль по ходу позвоночника;

- кривошея (при поражении шейного отдела);

- боль в груди по типу стенокардии (при грыже грудного отдела);

- мышечный спазм;

- затруднение глотания;

- ограничение подвижности;

- дисфункция органов малого таза.

Защемление грыжи позвоночника вызывает затруднение глотания.

Возможно защемление седалищного нерва, синдром позвоночной артерии, корешковый синдром, нарушение чувствительности, двигательные расстройства, нарушение сенсорного восприятия и угасание рефлексов.

Лечение

Если обнаружена ущемленная грыжа, то показано экстренное хирургическое лечение. Самовосстановление организма — редкое явление. Неотложная помощь включает вызов скорой помощи, подачу обезболивающего и обеспечение больному полного физического покоя. Консервативная терапия и применение народных средств при каловом ущемлении малоэффективны. Для устранения боли делаются компрессы.

Лечение предполагает:

- хирургическое вмешательство с целью восстановления нормального расположения органов;

- гимнастические упражнения после операции для укрепления мышечного каркаса и с целью профилактики рецидивов;

- полноценное питание;

- ограничение физической активности;

- ношение эластического бандажа для фиксации органов.

Лечение ущемленной грыжи ношение эластического бандажа для фиксации органов.

Категорически запрещено

При ущемленной грыже запрещается:

- самостоятельно до приезда скорой помощи вводить больному спазмолитики или НПВС;

- вправлять грыжевой мешок;

- принимать слабительные средства;

- заниматься самолечением;

- напрягать мышцы брюшного пресса.

Оперативное вмешательство

Цель операции — освобождение ущемленных в грыжевом мешке органов. Задачи лечения:

- устранение симптомов;

- восстановление нормального расположения органов;

- укрепление мышц и естественных отверстий собственными тканями или синтетическими материалами;

- предупреждение осложнений и рецидивов.

При ущемленной грыже эффективна натяжная герниопластика.

При ущемленной грыже эффективны следующие вмешательства:

- Натяжная герниопластика. Предполагает укрепление органов лоскутом тканей. Недостатки этого способа пластики — большой риск рецидива и длительный период восстановления организма. Для доступа к тканям требуется срединная лапаротомия. В процессе операции врач рассекает кожу, выделяет мешок с выпавшими органами, вскрывает его, удаляет жидкость, тщательно осматривает (в случае некроза удаляет омертвевшие ткани), вправляет обратно органы и проводит пластику. Требуется также наложение швов (ушивание раны).

- Грыжесечение с использованием сетки (ненатяжная пластика). Этот способ лечения более эффективный. Процент рецидивов гораздо меньше.

- Наложение кишечных свищей. Требуется при невозможности удаления части кишки в случае ее некроза.

- Лапароскопия (эндоскопическое вмешательство с применением зонда, оснащенного камерой). Подобное лечение малотравматично.

Прогноз

При своевременной операции грыжа не представляет опасности. Прогноз ухудшается в случае развития осложнений. Среди людей пожилого возраста летальность достигает 10%. Развитие флегмоны грыжевого мешка усугубляет прогноз для здоровья.

При своевременном выполнении операции грыжа не представляет опасности.

После проведения операции восстановление происходит не сразу. Реабилитация затягивается на месяц и более. При проведении натяжной герниопластики грыжа может образоваться и ущемиться повторно.

Профилактика

Наиболее эффективные меры профилактики возникновения и защемления грыжи:

- отказ от тяжелого физического труда и занятий тяжелой атлетикой;

- укрепление мышц спины и живота;

- повышение двигательной активности;

- поддержание оптимальной массы тела;

- предупреждение травм позвоночника и живота;

- своевременное лечение респираторной патологии с сильным кашлем (бронхитов, пневмонии, туберкулеза, коклюша, ларинготрахеита);

- нормализация стула;

- правильное питание (обогащение меню фруктами и овощами, дробный прием пищи, ограничение потребления сладостей и жирной пищи);

- своевременное обращение к врачу.

Ущемленная паховая грыжа

Послеоперационный период

Специфическая профилактика грыжи отсутствует.

Источник