Грыжа ларрея и морганьи

Грыжевидное выпячивание может локализоваться в самых разнообразных местах. Различают диафрагмальные грыжи, среди которых изредка встречается грыжа Ларрея.

Образования в области диафрагмы диагностируют по характерным симптомам. Чтобы помочь больному избавиться от дискомфорта и предотвратить осложнения, предусматривается хирургическое лечение.

Классификация диафрагмальных образований

Между брюшной и грудной полостями расположена естественная перегородка – диафрагма, состоящая из соединительной и мышечной тканей. Благодаря ей органы брюшного отдела не могут попадать в грудную клетку. В силу различных факторов образовываются изъяны диафрагмы, что провоцирует формирование грыжи.

Патологическое выпячивание бывает:

- ложное,

- истинное.

Если мешок отсутствует, это свидетельствует о наличии ложного выпячивания. Оно является следствием того, что между двумя полостями в диафрагме сохраняется просвет, то есть наблюдается незаращение соединений. Отклонение может образовываться еще во внутриутробном периоде развития, у взрослых же провоцируется травмами.

У истинных грыж имеются такие компоненты: грыжевые ворота, мешок и содержимое. Нарушение провоцируется увеличением давления в брюшной полости и выпадением внутренних органов сквозь отверстия, которые существуют.

Если проникновение в соседнюю полость осуществляется через грудинно-реберный участок, диагностируется грыжа Ларрея-Морганьи. Ее другое название – парастернальная. Патология выявляется в редких случаях. Место локализации образования – правая сторона, кардиодиафрагмальная область.

Ретростернальная форма развивается в месте, где грудинная часть самая слабая. Когда выхождение наблюдается в пространстве между поясницей и ребрами, это говорит о формировании грыжи Бохдалека.

Сформировавшийся мешок содержит (одно из):

- широкую и длинную складку висцеральной брюшины (сальник);

- поперечную ободочную кишку;

- предбрюшинную липому.

Симптоматика

Диафрагмальные грыжи, в частности, грыжа Ларрея, сопровождаются признаками, которые указывают на нарушения работы ЖКТ, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. На интенсивность проявлений влияют:

- структурные характеристики органов, попавших в полость груди;

- их габариты;

- степень наполнения;

- сжимание и перегиб выпавших органов в районе грыжевого отверстия;

- коэффициент смещения средостения;

- размеры образовавшихся ворот.

Если существуют факторы, из-за которых внутрибрюшное давление начинает расти, симптоматика усиливается.

Диафрагмальная грыжа проявляется в виде:

- болей и чувства тяжести, местом локализации которых являются эпигастральная область, грудная клетка и зона подреберья;

- одышки;

- сердцебиения.

Симптомы беспокоят после того, как человек плотно поест. Часто в том месте, где образовалось выпячивание, пациент слышит урчащие и булькающие звуки. После принятия горизонтального положения усиливается одышка. Часто больного рвет после еды, в результате чего чувствуется облегчение.

Клиника заболевания, как показывает диагностика, напрямую зависит от того, насколько сильно заполнен желудочно-кишечный тракт. Когда диафрагмальная грыжа ущемляется, пациент мучается от резкого болевого дискомфорта, отдающего в спину.

Значение обследования

Чтобы выявить патологию, в том числе грыжу Ларрея, проводится диагностика. На образование выпячивания указывают:

- ранее полученные травмы;

- присутствующие симптомы, которые были названы выше;

- ограничение подвижности груди;

- сглаживание межреберного пространства в районе, где появилось выпячивание;

- запавший живот (при запущенной форме);

- уменьшение или отсутствие шумов при дыхании.

С помощью рентгена удастся поставить точный диагноз. Чтобы определить характер органов, которые выпали в отверстие, и уточнить расположение патологии, используется контрастирование. Некоторым больным в брюшную полость вводят газ, то есть проводится наложение пневмоперитонеума. Если патология ложная, газ окажется в плевральной полости.

Особенности удаления патологии

Лечение пациентов, которых беспокоит грыжевое выпячивание, проводится консервативным и хирургическим методами. При наличии небольшого по размеру диафрагмального образования можно обойтись консервативной терапией. Ею пользуются в тех случаях, когда хирургическое вмешательство больному противопоказано.

Когда выпячивание вырастает до значительных размеров, пациента готовят к операции. Хирургическое удаление используется в первую очередь тогда, когда существует риск ущемления грыжи.

Лечение осуществляется следующим образом:

- Если патология сформировалась с правой стороны, манипуляции проводятся в районе четвертого межреберья.

- Верхнюю срединную лапаротомию используют, когда диагностирована парастернальная грыжа Ларрея-Морганьи.

- С помощью трансдиафрагмального подхода через 7 и 8 межреберный промежуток удаляют левостороннее образование.

Лечение парастернальных выпячиваний предусматривает низведение органов, которые переместились в грудную полость, обратно на их место, выворачивание мешка и отсечение у него шейки. Далее производится накладывание П-образных швов.

Разновидность грыжевидных образований устанавливается после тщательной диагностики. Своевременное обращение к медикам позволит с минимальными рисками устранить проблему. Если допустить появление ущемления, не исключена резекция выпавшего органа.

Если вы хотите получить больше подобной информации от Александры Бониной, посмотрите материалы по ссылкам ниже.

Отказ от ответственности

Информация в статьях предназначена исключительно для общего ознакомления и не должна использоваться для самодиагностики проблем со здоровьем или в лечебных целях. Эта статья не является заменой для медицинской консультации у врача (невролог, терапевт). Пожалуйста, обратитесь сначала к врачу, чтобы точно знать причину вашей проблемы со здоровьем.

Я буду Вам очень признательна, если Вы нажмете на одну из кнопочек

и поделитесь этим материалом с Вашими друзьями 🙂

« Анализы при грыже – готовимся к операции Может ли оторваться межпозвоночная грыжа? »

Источник

Диафрагмальная грыжа — перемещение брюшных органов в грудную полость через врожденные или приобретенные дефекты. Различают врожденные, приобретенные и травматические грыжи. Ложные грыжи не имеют брюшинного грыжевого мешка. Их разделяют на врожденные и приобретенные. Врожденные грыжи образуются в результате незаращения в диафрагме существующих в эмбриональном периоде со общений между грудной и брюшной полостью. Значительно чаще встречаются травматические приобретенные ложные грыжи. Они возникают при ранениях диафрагмы и внутренних органов, а также при изолированных разрывах диафрагмы размером 2—3 см и более как в сухожильной, так и в мышечной ее частях. Истинные грыжи имеют грыжевой мешок, покрывающий выпавшие органы. Они возникают при повышении внутрибрюшного давления и выхож-дении брюшных органов через существующие отверстия: через грудиноре- берное пространство (парастернальные грыжи — Ларрея, Морганьи) или непосредственно в области слаборазвитой грудинной части диафрагмы (ретростернальная грыжа), диафрагмальная грыжа Бохдалека — через пояснично-реберное пространство. Содержимым грыжевого мешка как при приобретенной, так и при врожденной грыже могут быть сальник, поперечная ободочная кишка, предбрюшинная жировая клетчатка (парастернальная липома). Истинные грыжи атипичной локализации встречаются редко и отличаются от релаксации диафрагмы наличием грыжевых ворот, а следовательно, возможностью развития ущемления.

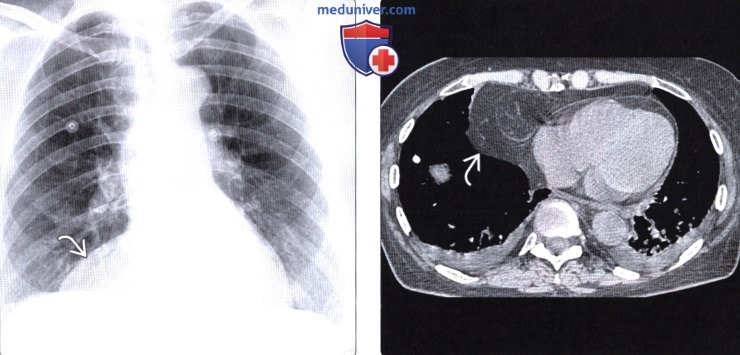

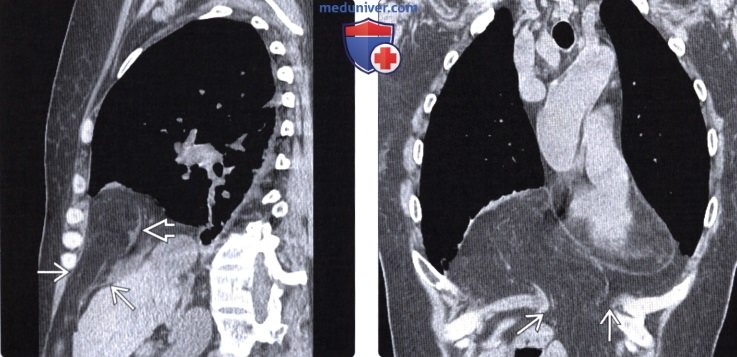

Клиническая картина и диагностика. Степень выраженности симптомов диафрагмальных грыж зависит от вида и анатомических особенностей перемещенных брюшных органов в плевральную полость, их объема, степени наполнения содержимым, сдавления и перегиба их в области грыжевых во рот, степени коллапса легкого и смещения средостения, размеров и формы грыжевых ворот. Некоторые ложные грыжи (пролапс) могут протекать бессимптомно. В других случаях симптомы можно условно разделить на желудочно-кишечные, легочно-сердечные и общие. Больные жалуются на чувство тяжести и боли в подложечной области, грудной клетке, подреберьях, одышку и сердцебиение, возникающие после обильного приема пищи; часто отмечают бульканье и урчание в грудной клетке на стороне грыжи, усиление одышки в горизонтальном положении. После еды бывает рвота принятой пищей. При завороте желудка, сопровождающемся перегибом пищевода, развивается парадоксальная дисфагия (твердая пища проходит лучше жидкой). При ущемлении диафрагмальной грыжи возникают резкие приступообразные боли в соответствующей половине грудной клетки или в эпигастральной области и симптомы острой кишечной непроходимости. Ущемление полого органа может привести к некрозу и перфорации его стенки с развитием пиопневмоторакса. Заподозрить диафрагмальную грыжу можно при наличии в анамнезе травмы, перечисленных выше жалоб, уменьшении подвижности грудной клетки и сглаживании межреберных промежутков на стороне поражения. Характерны также западение живота при больших длительно существующих грыжах, притупление или тимпанит над соответствующей половиной груд ной клетки, меняющие интенсивность в зависимости от степени наполнения желудка и кишечника. При аускультации выслушиваются перистальтические шумы кишечника или шум плеска в этой зоне при одновременном ослаблении или полном отсутствии дыхательных шумов. Отмечается смешение тупости средостения в непораженную сторону. Окончательный диагноз устанавливают при рентгенологическом исследовании и более информативной компьютерной томографии. При выпадении желудка в плевральную полость виден большой горизонтальный уровень жидкости в левой половине грудной клетки. При выпадении петель тонкой кишки на фоне легочного поля определяют отдельные участки просветления и затемнения. Перемещение селезенки или печени дает затемнение в соответствующем отделе легочного поля. У некоторых больных хорошо видны купол диафрагмы и брюшные органы, расположенные выше него. При контрастном исследовании пищеварительного тракта определяют характер выпавших органов (полый или паренхиматозный), уточняют локализацию и размеры грыжевых ворот на основании картины сдавления вы павших органов на уровне отверстия в диафрагме (симптом грыжевых во рот). Некоторым больным для уточнения диагноза целесообразно произвести торакоскопию или наложить пневмоперитонеум. При ложной грыже воздух может пройти в плевральную полость (рентгенологически определя ют картину пневмоторакса).

Лечение. В связи с возможностью ущемления грыжи показана операция. При правосторонней локализации грыжи операцию производят через трансторакальный доступ в четвертом межреберье; при парастернальных грыжах лучшим доступом является верхняя срединная лапаротомия; при левосторонних грыжах показан трансторакальный доступ в седьмом-восьмом межреберьях. После разделения сращений, освобождения краев дефекта в диафрагме перемещенные органы низводят в брюшную полость и ушивают грыжевые ворота (дефект в диафрагме) отдельными узловыми швами с образованием дубликатуры. При больших размерах дефекта диафрагмы его закрывают синтетической сеткой (лавсан, тефлон и др.). При парастернальных грыжах (грыжа Ларрея, ретростернальная грыжа) перемещенные органы низводят из грудной полости, выворачивают грыже вой мешок и отсекают его у шейки. Накладывают и последовательно завязывают П-образные швы на края дефекта диафрагмы и задний листок влагалища брюшных мышц, надкостницу грудины и ребер. При грыжах пояснично-реберного пространства дефект диафрагмы ушивают отдельными швами с образованием дубликатуры. При ущемленных диафрагмальных грыжах выполняют трансторакальный доступ. После рассечения ущемляющего кольца исследуют содержимое грыжевого мешка. При сохранении жизнеспособности выпавшего органа его вправляют в брюшную полость, при необратимых изменениях — резецируют. Дефект в диафрагме ушивают.

Источник

Лучевая диагностика грыжи Морганьиа) Терминология: б) Визуализация грыжи Морганьи: • Рентгенография: • КТ и МРТ:

в) Дифференциальная диагностика: г) Клинические особенности: — Вернуться в оглавление раздела «Лучевая медицина» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 23.1.2020 |

Источник

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Категории МКБ:

Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены (K44.0)

Разделы медицины:

Гастроэнтерология

Общая информация

Краткое описание

Диафрагмальная грыжа — это врожденное либо приобретенное выхождение органов брюшной полости в грудную клетку через отверстие в диафрагме.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы — хроническая рецидивирующая болезнь, связанная со смещением абдоминального отдела пищевода, кардиального отдела желудка, а иногда петель кишечника через пищеводное отверстие диафрагмы в грудную полость (заднее

средостение

).

В данную подрубрику включены диафрагмальные грыжи:

— вызывающие непроходимость;

— ущемленные;

— невправимые, без гангрены;

Острая кишечная непроходимость — опасное для жизни патологическое состояние, при котором нарушается прохождение содержимого желудочно-кишечного тракта от желудка к заднему проходу.

Ущемленная грыжа — это грыжа, которая в результате сдавления мышечными пластами не способна самостоятельно вернуться в исходное положение.

Невправимые грыжи — грыжи, вправляющиеся частично или не вправляющиеся совсем. Развиваются вследствие образования рубцовых изменений, препятствующих вправлению. Полностью невправимые грыжи встречаются редко — как правило, часть грыжевого содержимого вправляется.

В отличие от ущемленной грыжи, при невправимой грыже отсутствуют признаки кишечной непроходимости и/или гангрены.

Странгуляция кишечника — одна из форм механической непроходимости кишечника. Для нее характерно закрытие просвета кишечника вследствие перетяжки и стягивания кишечной стенки каким-либо естественным или патологическим тяжем.

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID

Классификация

Предложено очень большое количество классификаций диафрагмальных грыж, основанных на самых разнообразных, порой второстепенных принципах.

Самыми употребительными являются классификации Долецкого С.Я. (1960) и Петровского Б.В. с соавт. (1966).

Классификация по локализации (Долецкий С.Я.):

1. Грыжи собственно диафрагмы.

2. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

3. Грыжи переднего отдела диафрагмы.

Классификация диафрагмальных грыж по этиологический принципу (Петровский Б.В. с соавт.)

1. Травматические грыжи.

2. Нетравматические грыжи:

2.1 Ложные врожденные грыжи.

2.2 Истинные грыжи слабых зон диафрагмы.

2.3 Истинные грыжи атипичной локализации.

2.4 Грыжи естественных отверстий диафрагмы:

— пищеводного отверстия;

— редкие грыжи естественных отверстий диафрагмы.

Травматические грыжи вследствие ранений в основном ложные, закрытых травм — истинные и ложные. Ложная грыжа не имеет грыжевого мешка.

При нетравматических грыжах единственной ложной является грыжа врожденная — дефект диафрагмы вследствие незаращения между грудной и брюшной полостями.

Классификация Жебровского В. В. и соавт. (2000)

1. Грыжи собственно диафрагмы:

1.1. Врожденные грыжи диафрагмы:

1.1.1. Грыжи реберно-позвоночного отдела диафрагмы:

— ложные;

— истинные (грыжи Богдалека).

1.1.2. Грыжи грудиннореберного отдела диафрагмы:

— ложные (френоперикардиальные);

— истинные (грыжи Ларрея-Морганьи).

1.1.3.Грыжи купола диафрагмы:

— ложные;

— истинные.

1.1.4 Аплазия диафрагмы:

— односторонняя;

— тотальная.

1.2. Травматические диафрагмальные грыжи.

1.3. Релаксация диафрагмы (невропатические грыжи диафрагмы).

2. Грыжи естественных отверстий диафрагмы:

2.1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

2.2. Короткий пищевод:

— врожденный;

— приобретенный.

2.3. Параэзофагеальные грыжи.

Классификация грыж пищеводного отверстия диафрагмы по анатомическим особенностям

1. Скользящая или осевая (аксиальная) грыжа: в грудную полость через расширенное пищеводное отверстие могут проникать абдоминальная часть пищевода,

кардия

,

фундальный

отдел желудка. По величине

пролабирования

указанных отделов в грудную полость выделяются три степени тяжести аксиальной грыжи.

Название «скользящая грыжа» связано с тем, что задневерхняя часть кардиального отдела желудка не покрыта брюшиной и при смещении грыжи в средостение соскальзывает по типу выхождения мочевого пузыря или слепой кишки при паховой грыже.

2. Параэзофагеальная грыжа:

дистальный

отдел пищевода и

кардия

остаются под диафрагмой, но в грудную полость проникает часть фундального отдела желудка.

3. Смешанный вариант, сочетающий аксиальную и параэзофагеальную грыжи.

Виды ущемления:

— эластическое ущемление;

— каловое ущемление;

— ретроградное ущемление;

— Рихтеровское ущемление.

Эластическое ущемление

Представляет собой внезапное выхождение большого количества брюшных внутренностей через узкие грыжевые ворота под воздействием сильного физического напряжения в момент резкого повышения внутрибрюшного давления. Вышедшие органы не вправляются обратно в брюшную полость самостоятельно, даже если внутрибрюшное давление быстро выравнивается. В результате сдавления (странгуляции) грыжевых ворот в узком кольце возникает ишемия ущемленных органов, что приводит к выраженному болевому синдрому. Болевой синдром, в свою очередь, приводит к образованию стойкого мышечного спазма вокруг грыжевых ворот, что еще больше усиливает ущемление.

Каловое ущемление

Это сдавление грыжевого содержимого, возникающее в результате резкого переполнения приводящего отдела кишечной петли, которая находится в грыжевом мешке. Отводящий отдел этой петли резко становится плоским и сдавливается в грыжевых воротах вместе с прилежащей брыжейкой. В итоге развивается картина странгуляции, схожая с таковой при эластическом ущемлении. Однако каловое ущемление часто возникает при широких грыжевых воротах, в то время как при эластическом ущемлении обязательно наличие узких грыжевых ворот. При каловом ущемлении физическое усилие не имеет такого значения, как при эластической странгуляции; гораздо более важным является нарушение кишечной моторики, замедление перистальтики, что нередко наблюдается у людей в пожилом и старческом возрасте. Помимо этого, при каловом ущемлении большую роль играют перегибы и скручивания кишки, находящейся в грыжевом содержимом, а также сращения ее со стенками грыжевого мешка.

Таким образом, зачастую каловое ущемление представляет собой осложнение длительно существующей невправимой грыжи.

Ретроградное ущемление (обратное ущемление, W-ущемление, грыжа Майделя)

При обычном ущемлении кишечных петель их омертвение происходит в пределах грыжевого мешка. На кишечные петли, которые находятся в брюшной полости выше ущемляющего кольца, резкие нарушения кровообращения обычно не распространяются. Во время ретроградного ущемления омертвение кишечных петель начинается выше ущемляющего кольца. Кишечные петли, содержащиеся в грыжевом мешке, могут при этом сохранять жизнеспособность или же

некротизироваться

позднее, чем кишечные петли, которые располагаются в брюшной полости.

Рихтеревское (пристеночное) ущемление

В грыжевых воротах ущемляется часть стенки кишки (обычно — противобрыжеечная часть тонкой кишки). Рихтеревское ущемление редко приводит к непроходимости, но даже при самопроизвольном вправлении ишемизированный участок стенки может в дальнейшем перфорироваться и привести к гангрене.

Этиология и патогенез

Ущемление встречается при всех типах диафрагмальных грыж, кроме скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы.

Наиболее частая причина возникновения ущемленных диафрагмальных грыж — перенесенные ранее

торакоабдоминальные

ранения (во время хирургической обработки раны грудной клетки остаются нераспознанными ранения диафрагмы, что и приводит к формированию грыжи).

Более редко встречаются

параэзофагеальные

грыжи, когда ущемление желудка, кишечника или сальника может возникнуть при сохранении нормального (поддиафрагмального) расположения

кардии

.

Ущемление может появиться как следствие имевшихся до этого симптомов диафрагмальной грыжи, так и на фоне полного здоровья. Вслед за ущемлением появляется механическое препятствие проходимости пищеварительного тракта с характерной картиной непроходимости (см. раздел «Краткое описание»), а также развивается ишемия ущемленных в грыжевом мешке органов.

Чаще всего ущемляются поперечная ободочная или тонкая кишка. Петли приводящего участка кишки при этом бывают сильно раздуты и переполнены токсическим содержимым.

Эпидемиология

Пол: Все

Возраст: преимущественно пожилые

Признак распространенности: Редко

Ущемление присутствует в 5-20% случаев приобретенных диафрагмальных грыж (в основном травматического генеза). Данные о различиях по полу противоречивы.

Факторы и группы риска

— диафрагмальные грыжи травматического генеза;

— большие диафрагмальные грыжи;

— эпизод переедания.

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

резкая боль в грудной клетке, резкая боль в животе, одышка, рвота, рвота кофейной гущей, рвота желчью, дисфагия, чувство давления в одной из половин грудной клетки, гематемезис, вздутие живота, ассиметрия живота

Cимптомы, течение

При ущемлении диафрагмальной грыжи возникает внезапный приступ очень резкой боли в нижней части соответствующей половины грудной клетки (чаще всего слева) либо в верхних отделах живота. Боль часто

иррадиирует

в надключичную область.

При ущемлении кишечника развивается картина странгуляционной непроходимости (рвота, схваткообразная боль и т.д.).

При ущемлении эзофагокардиальной области возникают мучительные позывы к рвоте, однако сама рвота может оказаться невозможной из-за сдавления кардиального отдела желудка или терминального отдела пищевода. В этом случае отмечается полная

дисфагия

.

Краевое ущемление желудка отличается тем, что в начале приступа возникает рвота желудочным содержимым, после чего в рвотных массах появляется примесь желчи, а затем, зачастую, кровь.

Для ущемленной диафрагмальной грыжи, помимо резкой боли, характерно чувство давления в соответствующей половине грудной клетки, интенсивность которого зависит от объема ущемленного грыжевого содержимого. По мере усиления вздутия ущемленных половых органов и накопления

плевральноговыпота

нарастает одышка.

Обследование грудной клетки может выявить зону притупления или

тимпанита

, ослабление или отсутствие дыхательных шумов в этой зоне, иногда усиленные перистальтические шумы. При больших размерах грыжи физикально можно определить смещение сердца в здоровую сторону (чаще вправо).

При ущемлении желудка западение в верхней левой части живота сохраняется довольно долго. Пальпация верхнего отдела живота умеренно болезненна.

Симптомы раздражения брюшины отсутствуют длительное время.

Вследствие сдавления легкого и смещения средостения органами брюшной полости, попавшими в левую плевральную полость, также отмечаются резкая

тахикардия

, падение артериального давления, бледность и

цианоз

.

Диагностика

1. Анамнез. Если больному известно о наличии у него диафрагмальной грыжи или у него обнаруживаются рубцы, свидетельствующие о возможном ранении диафрагмы, верный диагноз ставится быстро. Когда в анамнезе имеется тяжелая травма, особенно со сдавлением живота (травмы живота, таза, множественные травмы тела), это позволяет предположить наличие закрытого разрыва диафрагмы, имевшего место ранее. В ситуации отсутствия анамнестических данных о диафрагмальной грыже, внимательное обследование больного помогает поставить правильной диагноз. Рентгенологическое обследование подтверждает этот диагноз.

2. Клиника острой непроходимости верхних отделов пищеварительного тракта.

3. Рентгенологическое исследование:

— высокое стояние части диафрагмы;

— горизонтальный уровень жидкости над диафрагмой;

— большой газовый пузырь в проекции грудной клетки;

— поджатое легкое.

4. КТ и МРТ являются наиболее чувствительными и специфическим методами диагностики.

Лабораторная диагностика

1. Общий анализ крови:

—

гемоконцентрация

;

— лейкоцитоз со сдвигом влево;

— увеличение СОЭ.

2. Общий анализ мочи:

— повышение удельного веса, цвета;

— снижение темпа диуреза;

— возможно умеренное повышение уровня индикана (редко).

3. Биохимия:

— нарушения электролитного состава (гипохлоремия, гипокалиемия) и гипопротеинемия могут отчасти маскироваться гемоконцентрацией;

— возможна небольшая гиперазотемия (редко);

— повышение уровня С-реактивного белка;

— повышение уровня молочной кислоты (гиперлактатемия, лактатацидоз) свидетельствует об ишемии стенки кишечника, при этом снижение уровня лактата в динамике (в том числе и после оперативного лечения) не означает отсутствия ишемии стенки кишечника.

3. КЩС: сначала изменяется в сторону

алкалоза

, потом — в сторону

ацидоза

. Выявляемый метаболический ацидоз имеет различную степень компенсированности и сочетается с так называемым «анионным несоответствием» (провалом) — anion gap.

Несмотря на отсутствие лабораторных тестов, прямо подтверждающих диагноз, лабораторное исследование необходимо обязательно проводить:

— с целью определения объема предоперационной подготовки (восполнение

ОЦК

, коррекция электролитных и метаболических нарушений);

— для дифференциальной диагностики и выявления сопутствующей патологии;

— как этап подготовки к анестезиологическому пособию (комплексное обследование и оценка риска анестезии);

— как этап прогностической оценки состояния пациента (шкалы оценки состояния).

Дифференциальный диагноз

Ущемленную диафрагмальную грыжу чаще всего приходится дифференцировать от:

— инфаркта миокарда;

— острого геморрагического

панкреонекроза

;

— тромбоза

мезентериальных

сосудов;

—

странгуляционной

непроходимости кишечника;

— пневмо- и гемоторакса.

Серьезной трудностью для дифференциального диагноза является острый заворот желудка, который встречается при больших

параэзофагеальных

грыжах и релаксации диафрагмы. Клинические и рентгенологические проявления данного осложнения схожи с ущемлением желудка в диафрагмальной грыже. Ущемленные диафрагмальные грыжи, как правило, не распознаются или диагностируются со значительным опозданием.

Осложнения

Развитие непроходимости вызывает потерю жидкости и электролитов,

ацидоз

, синдром избыточного бактериального роста.

Механическое ограничение подвижности легкого приводит к нарастающей дыхательной недостаточности.

Контрлатеральное смещение сердца (чаще вправо) ведет к развитию сердечно-сосудистой недостаточности.

Лечение

При ущемлении диафрагмальной грыжи показана экстренная хирургическая операция.

При выраженных явлениях интоксикации и шока требуется проведение кратковременной, но интенсивной предоперационной подготовки.

Когда диагноз ущемленной грыжи установлен, операция выполняется

трансторакальным

доступом. Исключение делают лишь для маленьких детей с небольшим сроком ущемления, у которых предпочтительнее использование

абдоминального

доступа.

При выявлении ущемленной грыжи только после

лапаротомии

, можно попытаться рассечь ущемляющее кольцо (как правило, в латеральном направлении) и затем попробовать аккуратно извлечь ущемленные органы в брюшную полость. Недопустимо применение чрезмерных усилий, что может привести к разрыву ущемленного органа. При опасности разрыва необходимо перейти на чресплевральный доступ.

Прогноз

В целом благоприятный. Ухудшение прогноза отмечается в группе пожилых пациентов, а также пациентов с большими грыжами. Смертность может достигать 20%.

Госпитализация

В экстренном порядке в отделение хирургии.

Профилактика

Информация

Источники и литература

- Жебровский В. В., Мохамед Том Эльбашир. Хирургия грыж живота и эвентраций, Симферополь: Бизнес- Информ, 2002

- Рэфтери Э. Хирургия. Справочник/под общ.редакцией Луцевича О.И., Пушкаря Д.Ю., Медпресс-информ, 2006