Как в древности лечили грыжу

Паховые грыжи относятся к категории самых распространенных грыж живота. Удельный вес паховых грыж составляет 70 – 80% среди всех грыж брюшной стенки. В мировой практике накоплено огромное количество материалов по изучению этиологии и патогенеза паховых грыж, усовершенствования техники оперативного вмешательства. Но проблемы герниологии (науки о грыжах) не стали менее актуальными, прежде всего потому, что результаты лечения не могут в полной мере удовлетворять, ни пациентов, ни хирургов.

Паховые грыжи известны с глубокой древности. Но первоначальные знания о грыжах были поверхностными. Оперативные вмешательства тех времен были примитивными, грубыми и калечащими. Так практиковалось иссекать грыжевой мешок вместе с яичком или перевязывать его вместе с семенным канатиком, вслепую рассекать ущемляющее кольцо (келотомия) при ущемленных грыжах, или прижигать грыжевые ворота каленым железом после вправления грыжи. Поэтому в доасептическую эпоху лечение паховых грыж скорее заканчивалось смертью, чем выздоровлением. А занимались лечением грыж в те древние времена люди далекие от медицины: цирюльники, банщики, «грыжесеки», «кельные лекари». Тяжелые осложнения и высокая летальность после операций таких специалистов привели к тому, что во многих странах нынешней Европы были изданы указы запрещавшие грыжесечения (операции по лечению грыж).

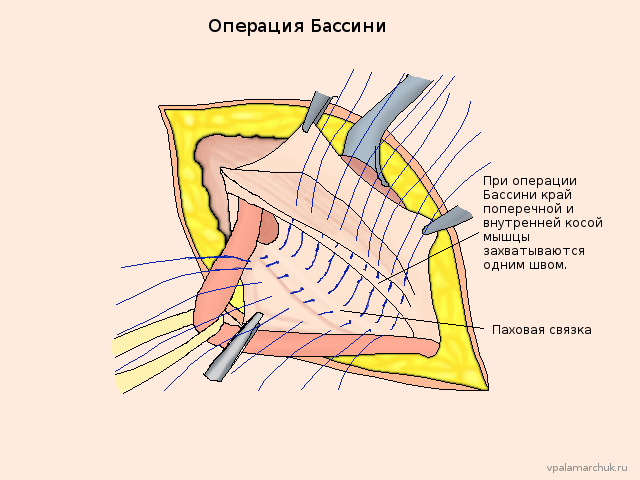

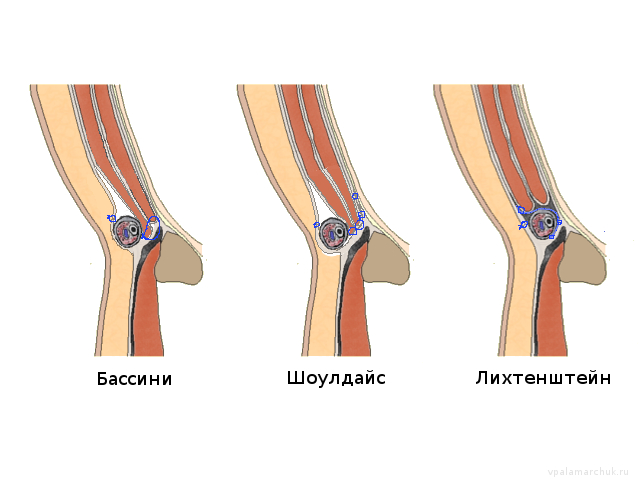

Настоящий прорыв в учении о грыжах свершился только в ХІХ столетии, когда итальянский хирург Эдуардо Бассини (1887) создал концепцию лечения паховой грыжи. На основании своих научных исследований он обосновал хирургический доступ – разрез кожи и основные этапы операции: рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота, доступ к внутреннему паховому кольцу, выделение семенного канатика, укрепление задней стенки пахового канала. На тот момент это были революционные постулаты в хирургии паховых грыж. Дальнейшие разработки Мак Вея (1940), Шолдайса (1945), Кукуджанова (1947), Нихуса (1960) были направлены на модернизацию существующих способов пластики. На сегодняшний день известно более ста модификаций данной операции. Специалисты, занимающиеся хирургическим лечением грыж, стали уделять внимание деталям операции, осложнениям возникающим как во время операции, так и в послеоперационном периоде, производить анализ причин появления грыж и возникновения неблагоприятных результатов лечения. Ровно столетие длилась эра пластики собственными тканями или так называемые «натяжные» методики оперативного лечения паховых грыж.

Большое количество неудовлетворительных результатов лечения заставляло хирургов искать новые пути решения этой проблемы. Мощным стимулом дальнейших научных исследований в хирургии грыж, была идея использования для пластики трансплантатов или имплантов. Еще Теодор Бильрот говорил: «Если можно было бы создать искусственную ткань, по плотности и крепости равную фасции и сухожилию, то секрет радикального излечения грыж был бы найден!». В качестве дополнительного пластического материала использовались и собственные ткани человека (лоскут мышцы, надкостница, кость, фасция, кожа) и синтетические материалы (пластины и сетки из металлов, пластмасс). История применения синтетических материалов для пластики грыж насчитывает более ста лет, однако их применение оставалось сдержанным из-за большого количества осложнений и негативных результатов в связи с отсутствием биологически инертного, механически прочного, нерассасывающегося синтетического материала. ХХ век ознаменовался прогрессом в развитии химии полимерных материалов, что позволило создать новые виды высокомолекулярных полимерных соединений пригодных для использования в качестве пластических материалов в хирургии. Новый толчок в развитии ненатяжных методик лечения грыж дало появление полипропилена. Впервые этот материал успешно использовал для пластики грыж Ушер (1954). В середине шестидесятых годов ХХ столетия директор Института Грыжи (Лос-Анджелес, США) Ирвинг Лихтенштейн акцентирует внимание своих сотрудников на важности уменьшение количества рецидивов, сокращении сроков реабилитации и уменьшении болевого синдрома после операции по поводу паховой грыжи. В результате двадцатилетней напряженной исследовательской работы сотрудники Института Грыжи Лихтенштейна разработали концепцию «ненатяжной» герниопластики основанную на двух постулатах:

а) первичная дегенерация тканей пахового промежутка;

б) чрезмерное натяжение тканей по линии шва при традиционной пластике.

С 1984 года в Институте началось применение новой методики операции, известной ныне как пластика Лихтенштейна. Она предусматривает укрепление задней стенки пахового канала полипропиленовым протезом без какого-либо натяжения тканей. Эта операция может выполняться под местной анестезией, а правильно установленный протез и отсутствие натяжения тканей минимизируют болевой синдром после операции и риск возникновения рецидива. Благодаря этому, пациентов можно выписывать домой в день операции или в ближайшие пару дней после нее. С начала девяностых годов пластика по Лихтенштейну стала применяться во всех ведущих клиниках мира, а вклад Лихтенштейна в паховую герниологию признали революционным, сравнимым по значимости с вкладом Бассини.

Следующий этап развития «ненатяжных» пластик связан с внедрением «обтурационных» методик. Над их разработкой работали Лихтенштейн, Жильбер, Рутков, Робинс. Суть этой методики заключается в использовании специально смоделированной конструкции из полипропиленовой сетки в виде зонтика, волана или цветка розы, которой закрывают дефект задней стенки пахового канала. После фиксации установленной конструкции место выхождения грыжи обтурируется, а отсутствие натяжения тканей сохраняет все преимущества «ненатяжной» методики. В 1993 году компания C.R. Bard Company выпустила первый фабричный набор для «обтурационной» пластики.

Практически параллельно развивались и внедрялись в жизнь лапароскопические методики лечения паховых грыж и использование для пластики PHS или UHS – специальных трехмерных систем, позволяющих в два слоя укрепить заднюю стенку пахового канала и одновременно обтурировать грыжевые ворота.

Развитие лапароскопии как прогрессивной малоинвазивной хирургической технологии не могло обойти паховую герниопластику стороной. Первые публикации начали появляться с конца семидесятых годов. Весомый вклад в развитие этих методик внесли выдающиеся хирурги современности Гер, Фитцгиббонс, Попп, Шульц, Аррегви, Мак Керпан. Существуют два способа лапароскопической пластики паховых грыж:

а) лапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика – характеризуется подходом к задней стенке пахового канала со стороны брюшной полости и установкой в предбрюшинное пространство сетчатого трансплантата;

б) лапароскопическая внебрюшинная протезирующая герниопластика – характеризуется полностью внебрюшинным доступом к задней стенке пахового канала и установкой в этом пространстве сетчатого трансплантата.

На сегодняшний день эти методики широко распостранены в США и Западной Европе. Лапароскопические методики имеют как преимущества, так и недостатки в сравнении с «открытыми» операциями, но более широкое их внедрение в повседневную практику сдерживает техническая сложность методики, необходимость общего наркоза и наличия дорогостоящего оборудования.

Сравнительно новый способ лечения паховых грыж – метод с применением систем PHS или UHS. При этой методике используется имплант специальной трехмерной конструкции состоящий из двух сетчатых пластинок и соединяющего их цилиндра. Установка этой системы в паховом канале позволяет в два слоя укрепить заднюю стенку пахового канала а цилиндром обтурировать грыжевые ворота.

Анализируя мировой опыт паховых грыжесечений можно сделать вывод, что «натяжные» методики применяются в 18-20%, лапароскопические – 14-16%, «ненатяжные» методики – 62-66%.

С марта 2013 года Украина вошла в Европейскую

Ассоциацию Герниологов и сделала очередной шаг на пути к прогрессу и развитию

медицинских технологий и внедрению их в жизнь. Пациенту остается только

определиться с хирургом, в опытных руках которого выбранная методика пластики,

подходящая именно в данной клинической ситуации, окажется наиболее безопасной,

щадящей и эффективной.

Автор:

Николаенко Роман Михайлович

Возврат к списку

Источник

Современная хирургия паховых грыж началась с конца 19 века. А какова судьба таких пациентов была до этого?

Люди с паховыми грыжами, скорее всего существовали во все времена, ввиду того, что грыжи могут выявляться у разных видов животных (в частности, у приматов). Разумеется, паховые грыжи — это только одна из разновидностей грыж передней брюшной стенки, причем самая распространенная. Да и к тому же, никакая другая не доставила медикам (да и пациентам!) столько проблем в лечении. Хирургия грыж прошла тернистый путь, историю которого читаешь с холодком…

Первые письменные упоминания о паховых грыжах доступны из рукописей, найденных в Месопотамии и территории Древнего Египта. В известном папирусе Эберса (1550 год до нашей эры) описана смерть фараона Аменофиса I, по причине ущемления паховой грыжи.

Известные врачеватели Древней Греции оставили целые трактаты, в которых указывалось происхождение грыж, а также симптомы и лечение. В Гиппократовом сборнике грыжа описывается как результат чрезмерного питья жидкости или чрезмерного давления в животе.

В 3 веке до нашей эры медики из Александрии применяли хирургические методы лечения, давая больному перед операцией корень мандрагоры. К сожалению, оригинальные рукописи погибли с разрушением Александрийской библиотеки. Очевидно, что мы бы узнали очень многое о медицине той эпохи (сколько знаний в ней можно было собрать за 700 лет существования!).

И хотя в настоящее время не известен ни один текст, вышедший непосредственно из библиотеки, часть ее рукописей была скопирована Авлом Корнелиусом Цельсом 30-50 годах нашей эры.

Он собрал собрал все современные на то время знания о грыжах в своей «De Re Medica». Здесь дается описание вправления грыжевого содержимого и иссечение грыжевого мешка. Описывается, что перевязываются не только сосуды, но и семенной канатик.

Через сто лет Гелидор (Helidorus) в описании будет избегать перевязки семенного канатика, а манипуляции с грыжевым мешком сведутся перекручиванием и перевязыванием его у шейки.

Римский врач Клавдий Гален (130-200 гг. н.э.), будучи не только хирургом, лечивших раненых гладиаторов, но и личным врачом двух императоров, объяснил происхождение грыжевого выпячивания из-за разрыва брюшины и перенапряжения брюшных мышц.

Лечение грыжи Гален проводил хирургическое: вправлялось грыжевое содержимое, иссекался грыжевой мешок, а также перевязывался семенной канатик и удалялось яичко. В последующие полторы тысячи лет учение Галена воспринималось как медицинская библия: верили и исполняли.

Взять и удалить яичко…

Скорее всего к операции тогда прибегали в слишком явных случаях. При наличии небольшой припухлости никто к врачам тогда не бежал (это стоило денег, да и врачей было очень мало). К тому же в те времена умереть от ран и болезней было намного проще, нежели от наличия грыжи. Развитию хирургии в Средние века мешала религия (как христианство, так и ислам). Вскрывать и исследовать трупы запрещалось.

Византийская империя

Когда Римская Импрерия, раздувшись до колоссальных размеров, распалась на две части, то восточная ее часть, Византия стала ее преемницей. Традиции Галена в новое государство перешли полностью. Однако, талантливый врач, Павел Эгинский (7 век н.э), воздерживался от ампутации яичка. Он вправлял грыжевое выпячивание, а затем прижигал остатки брюшины.

Представители арабской медицины, в том числе Альбукасис, применили сходные с византийскими врачами методы лечения. В своей книге «Аль Ташриф», Альбукасис описывает так называемую «мошоночную» грыжу. Осторожно относясь к прижиганию, он ушивает грыжевой мешок и удаляет яичко. Тем не менее, прижигание тогда было очень популярным и распространенным методом, что и отразилось потом на врачевании в Западной Европе. Только вот за таким способом лечения почему-то закрепилось, как «метод Альбукасиса», хотя он как раз и не был сторонником «каленого железа».

Западная Европа

Что только не делали! Вводили с целью рубцевания грыжевого мешка мышьяк, прижигали раскаленным докрасна железом область семенного канатика, прошивали через кожу семенной канатик нитью, которую привязывали к деревянной дощечке. Но по настоящему «золотым стандартом» в 13 веке стал метод Гая Шауляна: золотой нитью перевязывался грыжевой мешок с семенным канатиком. С яичком никто не заморачивался.

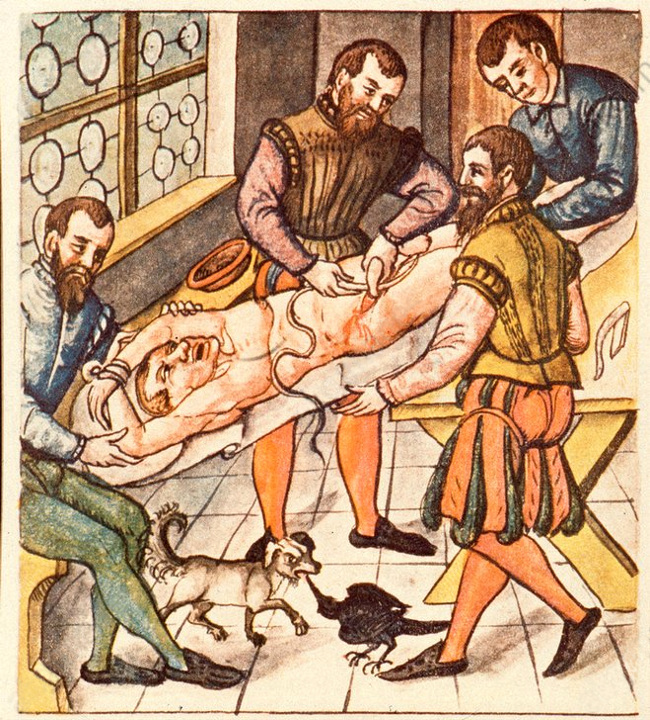

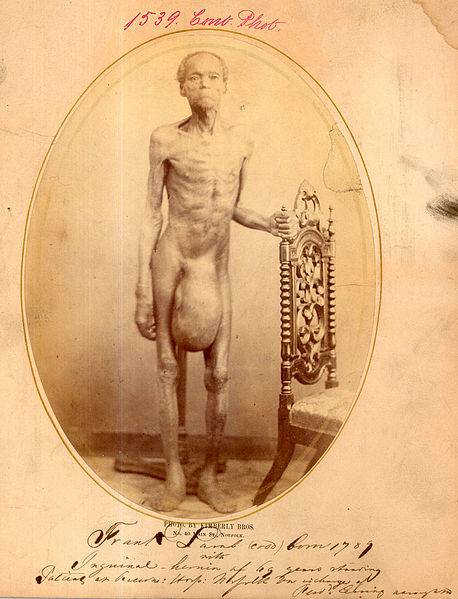

Врач оперирует пациента с паховой грыжей. Caspar Stromayr. Practica Copiosa, 1559 год. Живность под столом, видимо, в ожидании

Эпоха Возрождения

Ренессанс привнес в лечение паховых грыж новые открытия в анатомии, а также технические достижения. Первый, довольно серьезный труд, «Лечение грыж», опубликовал Пьер Франко в 16 веке. Лечение зависело от типа грыжи: при паховых формах Франко придерживался консервативной тактики, используя бандаж. Если же грыжа опускалась в мошонку, проводилось вправление грыжевого содержимого, иссечение грыжевого мешка вместе с семенным канатиком и яичком. И в третьем случае, описанным Франко, необходимо попавшую в грыжевой мешок стенку мочевого пузыря. Это было вообще первое описание скользящей грыжи.

Работы Пьера Франко нашли применение в трудах французского хирурга Амбруаза Паре. Хотя Паре благоразумно (для того времени) лечил паховые грыжи консервативно. Он назначал диеты, слабительные. Применялась давящая повязка. Оперативное лечение применялось, когда другие методы лечения оказывались безрезультативными и пациент настаивал на операции.

Оперативное вмешательство сводилось к высвобождению грыжевого мешка от сосудов яичка и мышцы кремастера с помощью маленьких щипцов. Грыжевой мешок ушивался несколькими золотыми нитями. Дополнительным швом стягивались края раны. Во всех случаях Амбруаз Паре старался сохранить яичко.

В 17 веке хирургическое лечение грыж в большинстве стран Европы проводилось по учебникам Амбруаза Паре. При операции все внимательнее стали относиться к кровеносным сосудам и семенному канатику (прошивать сосуды Европу научил Амбруаз Паре). Но, несмотря на это, все еще применялись методы прижигания — наследие арабской медицины.

Что можно сказать? В принципе, подход к лечению со времен Галидора в Древнем Риме до 17 века не сильно поменялся. Благо, начали беречь семенной канатик и не удаляли яичко. Стали отказываться от прижиганий (а кипящее масло в рану залить тогда было обычным делом). Главнее другое: семнадцатый век породил талантливого анатома, француза, Франсуа Пупарта.

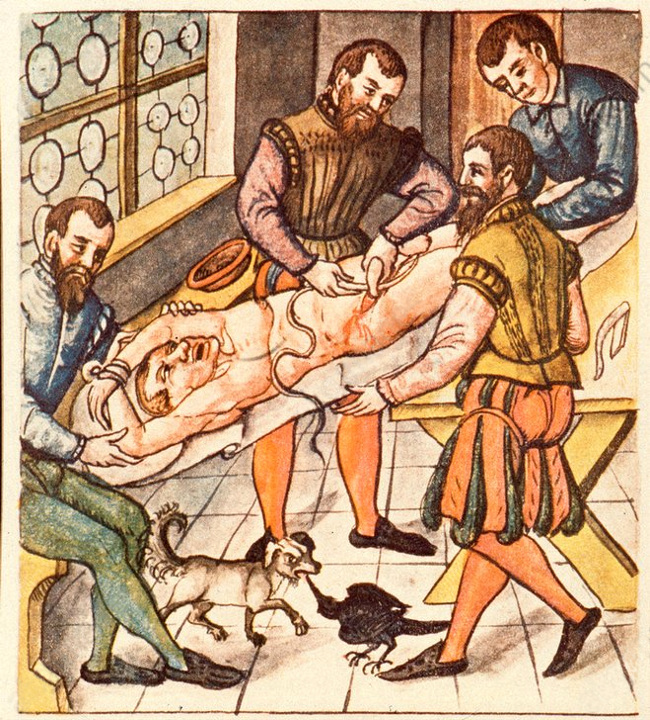

Именно он подробно описал строение пахового канала и подчеркнул важность его анатомического строения для формирования паховой грыжи, описал строение паховой связки.

С этого события и начинается подробное изучение анатомии паховой области. Знания накапливались, хирурги всячески берегли от травматизации яичко. Но были две причины, почему буксовала хирургия (и будет буксовать до второй половины 19 века): еще не знали про антисептику и не было адекватной анестезии. Поэтому нагноению раны совсем не удивлялись, это было даже нормальным. Инфекция и кровотечение часто приводили к атрофии и некрозу яичка. Так было весь 18-й и первая половина 19 века.

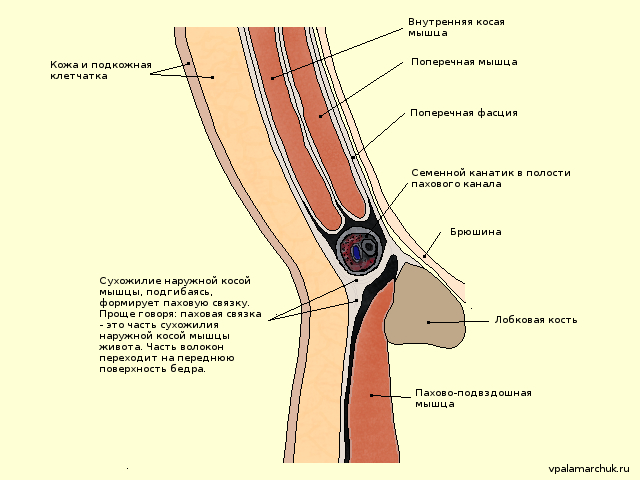

Френк Ламб, черный раб, родившийся в Северной Каролине в 1789 году. Мужчине было 9 лет, когда появилась паховая грыжа. На фото ему 69 лет. Фото выполнил хирург Ferdinand Lessing. Из исторического архива «National Museum of Health and Medicine»

Отец герниологии (науке о лечении грыж)

Человеком, заложившим фундамент для оперативного лечения грыж, был итальянский хирург Эдуардо Бассини. Многие последующие оперативные методики (в том числе и современные) были основаны на концепции, выдвинутой именно Бассини в 1884 году.

Эдуардо Бассини

Суть операции заключалась в укреплении задней стенки пахового канала путем наложения шва между паховой связкой и нижним краем сухожилия наружной косой мышцы. Результат был поразительным.

После Бассини ряд хирургов предлагал укреплять переднюю стенку, но время показало порочность такого подхода. Укреплять нужно именно заднюю.

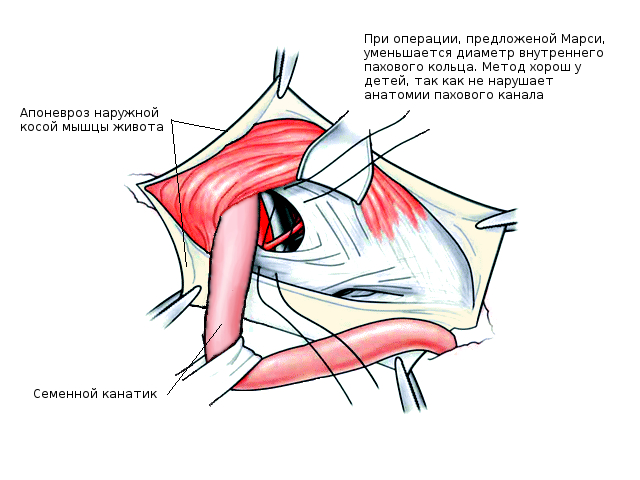

Современник Бассини, американский хирург Генри Орландо Марси представил свою технику сужения расширенного пахового кольца. Эта методика применяется до сих пор при паховых грыжах у детей

Двадцатый век

Вплоть до 1940 года хирурги оттачивали технику Бассини в разных вариантах. Но результаты лечения сильно не менялись — по прежнему, у 10% пациентов (в среднем) наблюдались рецидивы. новый шаг вперед был связан с наработками канадского хирурга Эдварда Шоулдайса.

Он взял в основу технику Бассини, однако пластику задней стенки осуществлял в несколько слоев непрерывным швом. Эта техника была принята многими хирургами и в течение десятилетий (до настоящего времени) является стандартной методикой.

Новые проблемы: как снять натяжение?

Все же было не так хорошо, как хотелось бы. Рецидивы наблюдались почти в каждом десятом случае. Проблемой для врачей было прорезывание швов из-за натяжения мягких тканей.

Были предложены послабляющие надрезы для поперечной фасции.

Немецкий врач Мартин Киршнер использовал фрагмент широкой фасции бедра для закрытия грыжевого дефекта. Но все эти методики были технически сложны, к тому же не давали стойкого результата.

В 1958 году Френсис Ашер впервые использовал полипропиленовую сетку в качестве синтетического протеза, а сама идея пластики грыж без натяжения была реализована в трудах Ирвина Лихтенштейна из Лос-Анжелеса. Для укрепления задней стенки он использовал сетчатый имплант. Результаты оказались настолько хорошими, что операция Лихтенштейна стала сейчас одной из основных.

А если укрепить изнутри?

Способ укрепления задней стенки пахового канала изнутри — принцип современной лапароскопической герниопластики. Однако сама идея укрепить паховый канал с внутренней стороны возникла еще в начале 20 века. Джордж Ла Рок во время лапаротомии ушил изнутри грыжевой мешок. Доступ позволял осмотреть внутренние органы, извлечь петли кишечника из грыжевого мешка, но восстановление пахового канала было по методике Бассини.

Рене Стоппа, вернул интерес к внутрибрюшинному укреплению задней стенки в 1973году, но уже применяя синтетические материалы.

Первая лапароскопическая операция при паховой грыже проведена Ральфом Гером из Нью-Йорка в 1982году. В 90-х годах появилось большое количество публикаций, подтверждающих эффективность лапароскопических методик. И если первые операции сводились к небольшой коррекции задней стенки пахового канала, то в последующем укрепление осуществлялось широкой полипропиленовой сеткой.

Первая методика получила название IPOM (Intra Peritoneal Onlay Mesh). Синтетическая сетка крепится непосредственно на брюшину.

Другой способ: рассечь брюшину изнутри, отслоить ее, затем установить сетку непосредственно на поперечную фасцию. Методика была названа TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal)

Третий способ: проникновения в брюшную полость нет, брюшина не рассекается, а отслаивается. Методика TEP (Total ExtraPeritoneal approach)

На сегодняшний момент, как методика TAPP, так и TEP по своей эффективности сходна с методикой Лихтенштейна (то есть процент осложнений примерно одинаковый)

Итак, какие выводы:

Первая успешная методика была предложена Эдуардо Бассини. Все последующие модификации ее практически не уменьшили число рецидивов. Вплоть до введения Лихтенштейном операции с применением сетчатого протеза. Лапароскопические методики по эффективности идентичны классической «лихтенштейновской». Поэтому можно посоветовать пациенту не гнаться за новизной в выборе метода лечения, а исходить из того, какую методику практикует лечащий врач.

Если вы нашли опечатку в тексте, пожалуйста, сообщите мне об этом. Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник