Кт снимки при грыже

Что важно знать о грыже диафрагмы

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы частичное или полное перемещение желудка через грыжевые ворота в диафрагме в грудную полость. Часто встречаются смешанные формы аксиальных и параэзофагеальных грыж диафрагмы.

- Аксиальная грыжа (скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, >90% случаев): осевое выпячивание кардиального отдела желудка в грудную полость.

- Параэзофагеальная грыжа (>5% случаев): кардиальный отдел желудка расположен в брюшной полости, при этом часть желудка (обычно дно) выпячивается в грудную полость.

- Наиболее тяжелая форма грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: выпячивание желудка целиком в грудную полость («перевернутый желудок»).

Причины возникновения грыжи

- Заболеваемость выше у женщин.

- Заболеваемость увеличивается с возрастом;

- У 50% людей в возрасте старше 60 лет отмечаются аксиальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;

- Повышенное внутрибрюшное давление (ожирение и беременность);

- Дефекты диафрагмы (врожденного или травматического генеза);

- Слабость диафрагмально-пищеводной перегородки.

Какой метод диагностики грыжи диафрагмы выбрать: МРТ, КТ, рентген

Методы выбора

- эндоскопическое исследование, рентгеноскопия с контрастированием бариевой взвесью.

Отличительные признаки

- Обнаружение слизистой оболочки желудка в грудной полости (аксиальная грыжа);

- Прилегание к дистальному отделу пищевода отделов желудка;

- Неровность слизистой оболочки дистального отдела пищевода вследствие рефлюкса.

Для чего проводят ФГДС при грыже диафрагмы

- Кардиальный отдел желудка расположен выше диафрагмы

- При инверсионном осмотре определяются ворота параэзофагеальной грыжи

- Методы выбора для диагностики гастроэзофагеального рефлюкса.

Информативна ли рентгеноскопия желудка при грыже диафрагмы

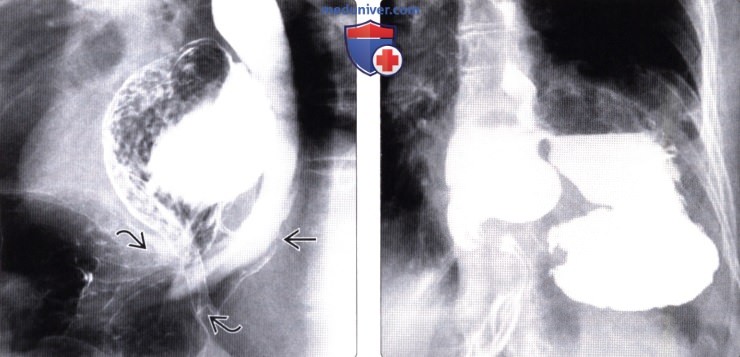

Аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы: продольные складки желудка располагаются выше уровня диафрагмы.

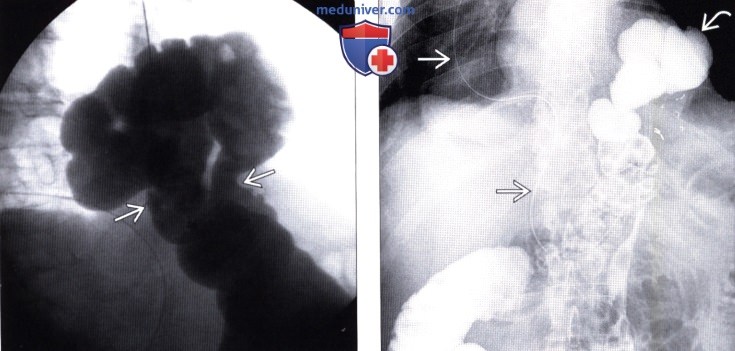

Параэзофагеальная грыжа:

- на рентгенограммах грудной клетки выявляется полость с уровнем жидкости или без него, прилежащая или расположенная кзади от пищевода;

- Методы выбора для определения объема и обратимости грыжи;

- При двойном контрастировании при грыже диафрагмы выявляются воспалительные и язвенные изменения в слизистой оболочке.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы:а) Рентгенография верхнего отдела ЖКТ в боковой проекции. Выпячивание дна желудка через грыжевые ворота в грудную полость;

КТ, корональная реконструкция. Выпячивание кардиального отдела и дна желудка в грудную полость.

Что покажут снимки КТ брюшной и грудной полости при грыже диафрагмы

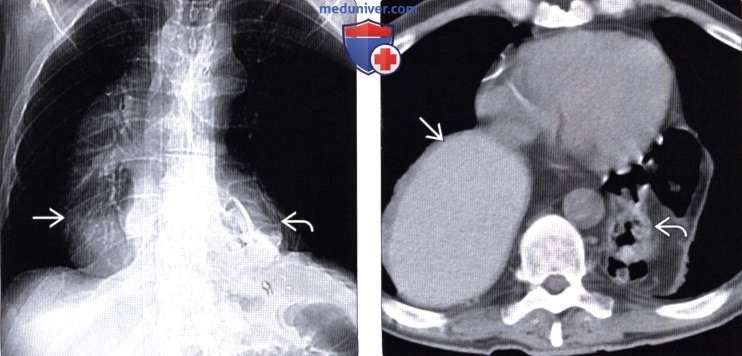

- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы часто обнаруживается случайно при выполнении исследований грудной и брюшной полости;

- Возможно определение расхождения пищеводного отверстия диафрагмы (15 мм)

- Иногда полость грыжевого мешка при параэзофагеальных грыжах диафрагмы содержит сальник

- Спавшийся участокгрыжи желудка может имитировать опухоль дистального отдела пищевода

- «Перевернутый желудок» при КТ лучше визуализируется при использовании трехмерной реконструкции.

«Перевернутый желудок»: а) Рентгенография верхнего отдела ЖКТ. Полное выпячивание желудка в грудную полость;

b) Аксиальная КТ. Полное выпячивание желудка в грудную полость. Поджелудочная железа (звездочка) также частично перемещена в грудную полость.

Клинические проявления

Основные симптомы грыжы пищеводного отверстия диафрагмы:

- Аксиальные скользящие грыжи пищеводного отверствия диафрагмы часто обнаруживаются случайно и обычно протекают без клинических проявлений;

- Связь с гастроэзофагеальным рефлюксом менее чем в 50% случаев;

- Параэзофагеальные грыжи сопровождаются чувством давления за грудиной, отрыжкой и дисфагией;

- Симптомы рефлюкса при грыже диафрагмы наблюдаются редко;

- Осложнениями параэзо- фагеальных грыж могут являться изъязвление и хроническое кровотечение;

- Тяжелые осложнения, такие как обструкция, ущемление и перфорация, сравнительно редки.

Принципы лечения

Метод лечения грыжи пищеводного отверствия диафрагмы зависит от типа грыжы.

- Аксиальные скользящие грыжи не требуют специального лечения, кроме мероприятий по устранению гастроэзофагеального рефлюкса;

- При параэзофагеальных грыжах показано хирургическое лечение.

Течение и прогноз

- При параэзофагеальных грыжах показано хирургическое лечение даже в бессимптомных случаях из-за риска осложнений.

Что хотел бы знать клиницист

- Исключить абсцесс (при рентгенографии грудной полости)

- Требует ли данное состояние лечения.

Какие патологии имеют симптомы, схожие с грыжей диафрагмы

Наддиафрагмальный дивертикул

- Мешотчатое выпячивание в дистальной части стенки пищевода

- Происходит в латеральной части стенки пищевода

Cоветы и ошибки

Параэзофагеальная грыжа может быть ошибочно принята за абсцесс.

Источник

Компьютерная томография является наиболее высокоинформативным методом диагностики остеохондроза позвоночника, позволяющим получить ценную информацию о состоянии костной ткани позвонков, связочного аппарата позвоночника и межпозвонковых дисков. С ее помощью удается не только определить характер и распространенность заболевания, но и распознать его на более ранних стадиях, чем при использовании традиционных рентгенологических методик. Новым достижением в компьютерной томографии явилось создание спирального томографа, что позволило на основе сочетания непрерывного вращения рентгеновской трубки и одновременного движения стола добиться получения четкой дифференциации между тканями патологического очага размером до 2 мм и создания трехмерных изображений. Спиральной компьютерной томографии отводится ведущая роль в диагностике дистрофических изменений костных структур, в том числе в суставах и полулунных отростках. Компьютерная томография шейного отдела позвоночника в 74% случаев имеет преимущество перед МРТ в опреде лении выраженности артроза дугоотростчатых суставов. В связи с особенностью строения шейного отдела позвоночника (специфическая форма позвонков, наличие полулунных отростков, близкое расположение к позвонкам спинного мозга, церебральных и спинальных сосудов) для дистрофических поражений этого уровня характерно формирование симптомокомплекса дискогенной и цервикальной миелопатии. Учитывая близкое расположение крючковидного (полулунного) отростка, тела позвонка, межпозвонкового диска к позвоночной артерии, спинальному ганглию и нервному корешку, следует говорить о комбинированном характере поражения. Поэтому следует внимательно изучать все возможные причины поражения корешков и спинного мозга: структурные изменения позвонков, артроз полулунных и суставных отростков, грыжи межпозвонковых дисков.

Выпячивание межпозвонкового диска. Наиболее ранним признаком дистрофического поражения межпозвонковых дисков является диффузное его выпячивание за контур тела позвонка, обусловленное радиальными надрывами фиброзного кольца. Выпячивание – это диффузное выбухание вещества диска за пределы позвонковых апофизов, которое занимает не менее чем 50% окружности диска. На компьютерных томограммах выпячивание представлено узкой мягкотканой полоской по окружности или на ограниченном участке, незначительно выходящей за пределы контура тела позвонка.

Протрузия межпозвонкового диска. Протрузия диска означает, что вещество диска (пульпозное ядро) распространяется во внутреннюю часть фиброзного кольца, что приводит к выпячиванию интактной внешней части последнего за дорсальный контур тела позвонка. Протрузия может быть локальной (основание менее 25% окружности диска) или иметь широкое основание (25–50% окружности диска). Протрузия диска выглядит как выпячивание на уровне диска на широком основании с гладкими очертаниями, которое смещает эпидуральный жир и может вызвать вдавление на передней поверхности дурального мешка. Протрузия диска обычно сопровождается снижением высоты диска и иногда «вакуум-феноменом», которые обусловлены патологическими дистрофическими изменениями диска. На компьютерных томограммах «вакуум-феномен» внутри диска визуализируется, как очаг воздушной плотности (от – 850 до – 950 ед. Н) с четкими контурами.Таким образом, компьютерно-томографическими признаками протрузии межпозвонкового диска являются: асимметричное увеличение диаметра диска, деформация дурального мешка и спинного мозга, сужение субарахноидального пространства, уменьшение объема эпидурального жира, сужение межпозвонковых отверстий и сдавление нервных корешков, «вакуум-феномен». При определении роли протрузии в неврологических расс тройствах следует детально изучать и другие патоморфологические изменения: спондилолистез, гипертрофию желтых связок и задней продольной связки, гиперплазию головок верхних суставных отростков нижележащего позвонка, обызвествление мягких тканей.

Грыжа межпозвонкового диска. Грыжи межпозвонковых дисков образуются вследствие разрыва фиброзного кольца диска и выпадения пульпозного ядра через волокна фиброзного кольца. Выпавшая часть диска проникает в эпидуральное пространство, оттесняя твердую мозговую оболочку, нередко деформируя и смещая дуральный мешок и нервные корешки, суживая субарахноидальное пространство. На компьютерных томограммах грыжа диска представляет собой ограниченное, выпуклое, с неровными очертаниями смещение вещества диска на уровне диска. Клинически значимые грыжи ведут к смещению или компрессии дурального мешка, нервных корешков или спинномозговых нервов. В зависимости от расположения мягкотканного компонента в позвоночном канале выделяют:

медианные грыжи: при медианных (срединных, центральных) грыжах пролабировав-ший фрагмент располагается срединно в позвоночном канале, задний контур межпозвонкового диска становится полицикличным, переднезадний размер позвоночного канала уменьшается в сагиттальной плоскости; при грыжах больших размеров происходит деформация переднего контура дурального мешка и смещение его кзади;

парамедианные грыжи: выпавший фрагмент пульпозного ядра при парамедианных грыжах располагается парацентрально справа или слева от средин ной линии позвоночного канала и ближе к латеральным карма нам; при этом задний контур межпозвонкового диска становится поли цикличным, создаются условия для деформации дурального мешка, а также его смещения вправо или влево; кроме того, парамедианные грыжи локализуются в местах, где проходят нервные ко решки после их выхода из дурального мешка и до входа в межпозвонковые отверстия, что может вызвать компрессию и смещение нервных корешков;

латеральные (заднебоковые, фораминальные) грыжи: появляются при пролабировании вверх и латерально; при этом мягкотканный фрагмент появляется либо непосредственно внутри межпозвонкового отверстия (интрафораминальные грыжи), либо за его пределами (экстрафораминальные грыжи); при этом происходит сдавливание нервных корешков внутри межпозвонковых отверстий; задний контур диска становится асимметричным, теряет свое параллельное располо жение относительно заднего края тела позвонка.

Критериями отличия грыж межпозвонковых дисков от протрузии являются бугристые контуры и высота выпячивания, превышающая треть ширины. Большинство грыж имеют протяженность, превышающую высоту диска. Сама грыжа гиперденсивна относительно мышц, но ее КТ-плотность может сильно колебаться вследствие обызвествлений или «вакуум-феномена». Обызвествление в веществе грыжи рассматривают как показатель хронического заболевания. Недавно возникшие грыжи имеют относительно однородную структуру, плотность 60–80 ед.Н, нечеткие контуры; длительно существующие — неоднородную структуру, плотность до 110 ед.Н, с элементами краевого обызвествления плотностью > 120 ед.Н, с четкими и фестончатыми контурами. Наличие кальцификации межпозвонкового диска указывает на давность патологического процесса.

Таким образом, компьютерно-томографическими признаками грыжи межпозвонкового диска являются: деформация задней границы межпозвонкового диска в виде его локального выпячивания, наличие мягкотканного фрагмента в эпидуральном пространстве, изменение конфигурации эпидурального жира за счет частичной облитерации эпидурального пространства, деформация дурального мешка, смещение дурального мешка, смещение или сдавление нервных корешков.

Заключение. Компьютерная томография (КТ) позволяет отличить диффузное дистрофическое выпячивание диска от локального (грыжи) и часто распознать секвестрацию грыжи. При КТ точнее, чем при магнитно-резонансной томографии (МРТ) и на рентгенограммах, выявляются остеофиты в позвоночном канале и межпозвонковых отверстиях и обеспечивается дифференцирование их от грыж. КТ предоставляет ценную информацию о состоянии костной ткани позвонков, связочного аппарата, межпозвонковых дисков. КТ имеет высокую диагностическую значимость в выявлении дистрофических изменений. Она превосходит МРТ в оценке костных изменений, в том числе явлений артроза межпозвонковых суставов, а также обызвествлений фиброзного кольца диска и желтых связок. Однако КТ уступает МРТ по контрастности и четкости визуализации мягких тканей позвоночных сегментов.

по материалам статьи (опубликованной в журнале «Мануальная терапия» 2011 — №1 [41]) «Лучевая диагностика грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника» З.Н. Шавладзе1, В.В. Смирнов2, Н.П. Елисеев2, Н.К. Силантьева1, Т.П. Березовская1 , Г.М. Раковская3, О.Г. Гришина1, М.В. Саввова4 (1 ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, Обнинск, Россия, 2 ООО «Центр Реабилитации», Обнинск, Россия, 3 ГУЗ «Калужская областная больница», Калуга, Россия, 4 ФГУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА РФ, Обнинск, Россия)

Источник

Рентгенограмма, КТ при грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)а) Терминология: б) Визуализация: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенография при грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): 3. КТ при грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): 4. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): 1. Ампула пищевода: 2. Послеоперационные изменения: 3. Пульсионный дивертикул:

г) Патология. Общая характеристика: д) Клинические особенности: 1. Проявления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): е) Диагностическая памятка. Следует учесть: ж) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «Лучевая диагностика варикозного расширения пищевода» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 30.1.2020 |

Источник