Рентген при ущемленной грыже

При хронических осложнениях грыж может развиваться клиника частичной кишечной непроходимости. На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости отмечается гиперпневматоз и умеренное расширение в приводящей петле кишки.

При ущемлении грыж развивается клиника острой кишечной непроходимости, на обзорной рентгенограмме органов брюшной полости отмечаются уровни жидкости и «чаши Клойберга» (горизонтальные уровни жидкости с наличием газа над ними).

2. Симптом отклонения мошонки.

При натуживании больного грыжевое выпячивание дает отклонение вместе с мошонкой наружу.

Особенности обследования больных с синдромом грыжевого выпячивания:

1. При опросе больного необходимо определить:

Жалобы на:

А) Наличие выпячивания передней стенки живота:

Локализация выпячивания — паховый участок над пупартовой связкой, паховый участок ниже ее, пупочная зона, белая линия брюха, спигелева линия, зона ранее выполненной операции.

Б) Боль:

1.локализация боли (в зоне грыжевого выпячивания, по всему животу)

2.интенсивность боли (слабая, умеренная, сильная)

3.иррадиация боли (в предстательную железу у мужчин, во влагалища у женщин, в брюшную полость, в мошонку)

4.характер боли (постоянный, схваткообразный), связь с актом дефекации

5.были ли аналогичные приступы боли раньше

В) Последовательно указываются другие жалобы:

1.особенности отхождения кала и газов

2.тошнота, рвота

3.вправимость выпячивание в брюшную полость

4.вздутие живота

5.изменения температуры тела (в каких пределах повышенная)

6.изменения со стороны других органов и систем (дизурические расстройства при грыже паха возникают при наличии в грыжевом мешке мочевого пузыря)

Анамнез заболевания и жизни:

А) С чем связывает начало заболевания (поднятие избыточных тяжестей, кашель, пронос, перенесеные операции, особенно с дренированием брюшной полости, травмы живота)

Б) Когда и куда обратился за медицинской помощью:

1.какое получал лечение до поступления в клинику, его эффективность

2.когда доставленный в больницу (дата, время)

В) Возможные другие причины возникновения заболевания

Г) Условия жизни и труда, которые могли обусловить возникновение заболевания

Д) В женщин – акушерско-гинекологический анамнез:

1.количество беременностей

2.количество родов

3.дата последних месячных

4.были ли последние месячные вовремя

2.Физикальное обследование:

Осмотр:

А) Общий осмотр:

1.степень тяжести состояния больного

2.поведение больного: спокойное или беспокойное

3.температура тела, частота пульса

4.состояние языка (сухой, влажный)

5.состояние зева и миндалин

6.состояние нижних конечностей

Б) Осмотр:

Грудной клетки

Живота:

1.втянутый, вздутий

2.симметричный, асимметричный

3.степень участия передней брюшной стенки в акте дыхания

4.наличие выпячивания передней стенки живота (локализация)

Пальпация:

А) Пальпация выпячивания с определением консистенции, содержания грыжевого мешка и размеров.

Б) Определение местных проявлений заболевания при пальцевом исследовании выпячивания в паховой, бедренной, пупочной областях и по белой линии живота или послеоперационного рубца, пальпация паховых колец, определение симптома “кашлевого толчка”.

Проявления осложненных грыж: наличие выпячивания, невправимость выпячивания, при пальпации, негативный симптом “кашлевого толчка”

В) Определения перитонеальных симптомов и их локализация

Г) Определение симптомов со стороны других органов и систем

Перкусия:

А) Грудной клетки

Б) Живота:

Наличие тимпанита над грыжевым выпячиванием будет свидетельствовать о полостном органе в грыжевом мешке, а тупой звук – при наличии в мешке сальника или мочевого пузыря

Аускультация:

А) Грудной клетки

Б) Живота:

На основании полученных данных после опроса больного (жалобы, анамнез заболевания и жизни) и его физикального обследование (осмотр, пальпация, перкусия, аускультация) проводится обоснование предварительного диагноза.

3. Диагностическая программа с анализом данных дополнительных исследований:

По скорой помощи при подозрении на осложненные грыжи – подсчет количества лейкоцитов в крови, потом общеклинический анализ крови с выявлением изменений в лейкоцитарной формуле – ее сдвиг влево, увеличение СОЭ. Общеклинический анализ мочи (изменения возможны при скользящей грыже с мочевым пузырем в грыжевом мешке и при перитоните). Выполнение обзорной рентгенограммы брюшной полости при подозрении на наличие осложнений грыжи («чаши» Клойбера и затемнение).

4. Дифференциальный диагноз:

При синдроме грыжевого выпячивания проводится:

между осложненными грыжами (ущемление, невправимость, воспаление, копростаз) и неосложненными;

между паховыми грыжами и бедренными

между паховыми грыжами и липомами, опухолями, инфильтратом с воспалением лимфатических узлов в паховом участке, водянкой оболочек яичка и семенного канатика.

5. Клинический диагноз:

Указывается нозологическая единица и форма течения заболевания, имеющиеся осложнения, — на основании клинико-статистичной классификации (смотри Уніфіковані клініко-статистичні класифікації хвороб органів травлення. Відомча інструкція. Дзяк Г.В., Березницький Я.С., Філіпов Ю.О. з співав.- Київ, Дніпро-VAL, 2004).

6. Организационно лечебная тактика:

Определяется необходимость госпитализации для планового или ургентного оперативного вмешательства (показание к операции, предоперационная подготовка, послеоперационное ведение больного, с определением групп лекарственных препаратов и направлений их действия).

При лечении осложненных грыж важное значение имеет определение жизнеспособности защемленной кишки. Признаки жизнеспособности кишки: бледно-розовый цвет и блеск серозной оболочки, эластичность стенки кишки, наличие перистальтики и пульсации сосудов брыжейки. Если мероприятия к возобновлению жизнеспособности кишки не приносят результат, выполняют резекцию некротического участка кишки, дополнительно мобилизовав и удалив 35-40 см приводящей петли и 15-20 см отводящей петли кишки.

Контрольные вопросы относительно самопроверки подготовки к занятию:

1. Важность изучения течения заболеваний, которые относятся к синдрому грыжевому

выпячивания?

2. Что обнаруживают при опросе больного с синдромом грыжевого выпячивания ?

3. Почему важно обнаружить все жалобы, у больного с синдромом грыжевого выпячивания ?

4. Почему важно знать дату и время начала заболевания у больного с синдромом грыжевого выпячивания ?

5. Почему важно знать какое предыдущее лечение проводилось больному с синдромом грыжевого выпячивания ?

6. Как могут условия жизни и труда повлиять на возникновение и течение синдрома грыжевого выпячивания ?

7. Почему важна следующая последовательность в опросе больного: сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни ?

8. Что обнаруживают при осмотре пахового участка ?

9. Почему возможно возникновение выпячивания в паховом участке ?

10. Какие изменения можно обнаружить при пальпации выпячивания стенки живота ?

11. Какие изменения можно обнаружить при пальцевом исследовании паховых колец ?

12. Особенности физиікального обследования больного с подозрением на защемленную грыжу ?

13. Особенности физикального обследования больного с подозрением на невправимую грыжу ?

14. Особенности физикального обследования больного с подозрением на копростаз и воспаление грыжи ?

15. Особенности физикального обследования больного с подозрением на паховую, бедренную, пупочную и вентральную послеоперационную грыжи ?

16. На чем базируется обоснование предварительного диагноза заболеваний при синдроме грыжевого выпячивания ?

17. По каким принципами формируется перечень заболеваний для проведения дифференциального диагноза ?

18. Почему в клиническом диагнозе важно отобразить не только нозологическую форму заболевания, но и его течение и осложнение ?

19. Почему для формирования клинического диагноза важно использовать клинико-статистичную классификацию болезней ?

20. Что важно определить при формировании лечебной тактики у больных с грыжами и для предупреждения синдрома “малой брюшной полости”?

Література

Базовая:

1. Хірургія. Том ІІ. Підручник за ред. Я.С. Березницького, М.П. Захараша, В.Г.

Мішалова.- Дніпропетровськ, Дніпро-VAL, 2007.

2. Материал лекций.

Дополнительная:

1.Методы исследования и манипуляции в клинической медицине. Под ред. Г.В. Дзяка и Я.С. Березницкого.- К.: Здоров`я, 1998.

2.Уніфіковані клініко-статистичні класифікації хвороб органів травлення. Відомча інструкція. Дзяк Г.В., Березницький Я.С., Філіпов Ю.О. з співав.- Київ, Дніпро-VAL, 2004.

3.Методика курації та схема написання навчальної історії хвороби (медичної карти

стаціонарного хворого). Симптоми та синдроми при хірургічних захворюваннях.

Навчально-методичний посібник. Березницький Я.С., Кабак Г.Г., Сулима В.П.

Дніпропетровськ, Антиколостома, 2004.

4.Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Грыжи живота. М.: Медицина 1983.

5.Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Грыжи брюшной стенки. М.: Медицина 1990.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Источник

Рентгеноскопия и рентгенография при грыжах брюшной стенки имеют большое значение для уточнения диагноза и отдельных неясных деталей как при свободных грыжах, так и при ущемленных. Разнообразные изменения функционального характера с последующими патологическими изменениями резко нарушают топографо-анатомические соотношения как органов, располагающихся в грыжевом мешке, так и органов брюшной полости.

И. М. Либерман (1955) провел рентгенологические исследования тонкого кишечника у 165 больных со вправимыми грыжами и у 45 больных с ущемленными грыжами. Наиболее частым содержимым грыжевых мешков (до 85 %) являлась тонкая кишка.

Рентгенологическое исследование выявило ряд изменений в тонком кишечнике, которые выражались в нарушении двигательной функции его, замедленном продвижении контрастной массы, особенно выраженном в сегментах, расположенных вблизи грыжевого мешка и в самом грыжевом мешке. Отмечалось, что заполнение тонкой кишки контрастной массой у большинства больных с грыжей неравномерно, имеются атонические и спастические участки. Нарушается двигательная функция тонкого кишечника с замедлением продвижения бария (8—10—12 часов) и особенно длительной задержкой его у грыжевых ворот.

Морфологические изменения тонкого кишечника сводятся к перестройке складок слизистой оболочки и утолщению их, что указывает на глубокие, не только функциональные сдвиги.

Исследования обнаружили существенные различия в состоянии тонких кишок в зависимости от длительности заболевания.

При заболеваниях грыжей длительностью до 2 лет выражены резко гипертонические явления с глубокими перистальтическими волнами, утолщением складок слизистой оболочки и наличием спастических перетяжек. Продвижение бария по сравнению с нормой замедлено.

При длительных сроках заболевания рентгенологическая картина характеризуется неравномерностью заполнения петель кишечника контрастной взвесью, кишечные петли расширены, атоничны, особенно расширена приводящая петля тонкой кишки, диаметр которой увеличивается в 2 раза и более. Контрастная масса в петлях тонкого кишечника, располагающихся в грыжевом мешке, задерживается от 6 до 12 часов, а в некоторых случаях до 24 часов. Отмечены также и явления спазма привратника, толстых кишок, чем объясняются частые и длительные запоры у лиц, страдающих грыжей.

Обследование 45 больных с ущемленными грыжами проводилось без введения контрастного вещества. В ранние сроки (от 1 до 2 часов) после ущемления наблюдалось скопление газа и жидкости в петлях тонких кишок, находившихся в грыжевом мешке.

При атипичных паховых грыжах рентгенологическое исследование имеет исключительное значение для уточнения диагноза интерстициальных, проперитонеальных и межмышечных, а также скользящих грыж.

В. У. Таболова (1950) описала данные рентгенологического обследования левосторонней паховой грыжи у мужчины 40 лет. Было установлено, что имеется соскальзывание сигмовидной кишки при почти полном отсутствии грыжевого мешка. Хирург получил ценные данные, которые позволили провести операцию с надлежащей ориентировкой.

Наш значительный опыт операций по поводу послеоперационных грыж показал несомненную ценность рентгенологического обследования больных до операции.

При грыжах белой линии, сопровождающихся жалобами на боли в эпигастральной области, рентгенологическое исследование является обязательным дополнением к расширенному клиническому обследованию с целью выявления сопутствующих патологических изменений со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки.

Еще в 1930 г. М. И. Неменов описал случай грыжи белой линии, мешок которой, помимо кишечных петель, содержал наполненный контрастной взвесью желудок. Подобное наблюдение описал и В. С. Маят (1947).

Ценные данные позволяет получить рентгенологическое исследование при больших паховых и бедренных грыжах, частично или полностью не вправимых.

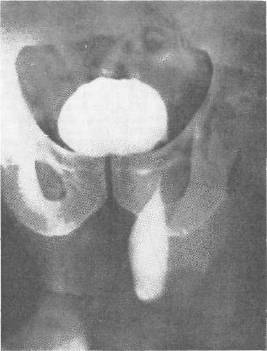

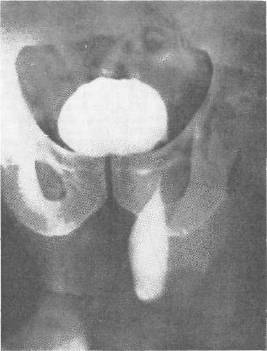

При наличии в анамнезе сведений о бывших ущемлениях грыж, вправленных самими больными или вправившихся самостоятельно, а также ранее оперированных, хирург должен учесть жалобы на боли в животе (характер их), тошноту, рвоту, запор, вздутие живота, что может указывать на частичную непроходимость, вызванную спайками, сращениями, развившимися как следствие патологических изменений в стенке ущемленной и вправившейся кишечной петли. В этих случаях рентгенологическое исследование даст ценные указания для своевременного решения вопроса об операции. Особое значение имеет рентгенодиагностика пристеночных ущемлений кишки. Рентгенологически можно установить внедрение части кишечной петли в грыжевое отверстие и фиксацию кишки в этом месте. В случае небходимости, в зависимости от состояния больного, совместно с хирургом решается вопрос о контрастном исследовании тонкой кишки (Г. А. Зедгенидзе и Л. Д. Линденбратен). При грыжах паховых, бедренных жалобы больных в некоторых случаях сводятся к расстройствам мочеиспускания. Грыжи мочевого пузыря наблюдаются в 0,5—6,4 % случаев брюшных грыж (паховых, реже бедренных и в единичных случаях — запирательных). Мочевой пузырь может спускаться по типу скользящей грыжи, непосредственно прилегая к стенке грыжевого мешка или же выпячиваясь в грыжевой мешок как дивертикул. При рентгенографии (цистографии) обнаруживаются контуры (стенки) мочевого пузыря или же дивертикула его. Данные рентгенологического исследования уточняют диагноз и операция производится в наиболее благоприятных условиях (рис. 6).

Рис. 6. Дивертикул мочевого пузыря (Л. И. Дунаевский).

При паховых грыжах производятся осевые (аксиальные) снимки: больной сидит на пластинке, несколько откинувшись назад, тубус направляется на нижнюю часть живота; при бедренных грыжах — положение на спине, направление луча переднезаднее.

При послеоперационных грыжах значительно нарушаются анатомические соотношения, и рентгенологическое исследование дает хирургу ряд указаний, облегчающих операцию. Приводим данные рентгенологического исследования при грыже, возникшей после операции внематочной беременности.

Больная Г., 43 лет, поступила в больницу с большой грыжей после нижнесрединной лапаротомии. При просвечивании брюшной полости через 4—7 часов после приема бария он определяется в центральных отделах тонкой кишки (где его мало), в петлях подвздошной, восходящей и поперечноободочной кишки. Смещаемость названных отделов ободочной кишки свободная (рис. 7, а). В грыжевом мешке во всех положениях определяется некоторое количество петель подвздошной кишки, не выскальзывающих из грыжевого выпячивания передней брюшной стенки во всех положениях больной, в том числе и по Тренделенбургу. Поскольку полость грыжевого выпячивания весьма широко открыта в собственно брюшную полость, рентгенологически доказать или отвергнуть здесь сращения невозможно, но каких-либо явлений стаза в кишечных петлях, которые могли бы косвенно указать на сращения, близкие к странгуляции, не найдено; прохождение бария беспрепятственное в нормальном темпе. При операции установлено наличие плоскостных сращений кишечных петель на уровне широких ворот.

а

б

Рис. 7.

а — рентгенологическое обследование при послеоперационной грыже (схема); б — рентгенологическое обследование при послеоперационной грыже (схема).

В другом случае рентгенологическое исследование кишечника при послеоперационной грыже (после операции непроходимости) позволило получить объективные данные, которые были учтены при предварительном плане операции.

Больной Ч., 51 года, поступил в больницу с большой послеоперационной грыжей размером 20×30 см при дефекте брюшной стенки 20×10 см. Рентгеноскопия: принятый накануне барий выполняет подвздошную кишку и все отделы толстой кишки до средней трети нисходящей, в дистальных отделах толстой кишки выполнение неравномерное. В грыжевом мешке расположены петли подвздошной кишки, которые смещаются при пальпации, а также при переводе в горизонтальное положение. Рентгенологических данных о сращении петель кишок с брюшной стенкой нет (рис. 7, б), что подтвердилось на операции. Произведена пластика по Дьяконову — Мэйо — Сапежко. Под края дефекта предварительно имплантирована капроновая сетка, над которой произведена дубликатура с использованием и рубцово измененных тканей.

Источник

Рентгеноскопия и рентгенография при грыжах брюшной стенки имеют большое значение для уточнения диагноза и отдельных неясных деталей как при свободных грыжах, так и при ущемленных. Разнообразные изменения функционального характера с последующими патологическими изменениями резко нарушают топографо-анатомические соотношения как органов, располагающихся в грыжевом мешке, так и органов брюшной полости.

И. М. Либерман (1955) провел рентгенологические исследования тонкого кишечника у 165 больных со вправимыми грыжами и у 45 больных с ущемленными грыжами. Наиболее частым содержимым грыжевых мешков (до 85 %) являлась тонкая кишка.

Рентгенологическое исследование выявило ряд изменений в тонком кишечнике, которые выражались в нарушении двигательной функции его, замедленном продвижении контрастной массы, особенно выраженном в сегментах, расположенных вблизи грыжевого мешка и в самом грыжевом мешке. Отмечалось, что заполнение тонкой кишки контрастной массой у большинства больных с грыжей неравномерно, имеются атонические и спастические участки. Нарушается двигательная функция тонкого кишечника с замедлением продвижения бария (8—10—12 часов) и особенно длительной задержкой его у грыжевых ворот.

Морфологические изменения тонкого кишечника сводятся к перестройке складок слизистой оболочки и утолщению их, что указывает на глубокие, не только функциональные сдвиги.

Исследования обнаружили существенные различия в состоянии тонких кишок в зависимости от длительности заболевания.

При заболеваниях грыжей длительностью до 2 лет выражены резко гипертонические явления с глубокими перистальтическими волнами, утолщением складок слизистой оболочки и наличием спастических перетяжек. Продвижение бария по сравнению с нормой замедлено.

При длительных сроках заболевания рентгенологическая картина характеризуется неравномерностью заполнения петель кишечника контрастной взвесью, кишечные петли расширены, атоничны, особенно расширена приводящая петля тонкой кишки, диаметр которой увеличивается в 2 раза и более. Контрастная масса в петлях тонкого кишечника, располагающихся в грыжевом мешке, задерживается от 6 до 12 часов, а в некоторых случаях до 24 часов. Отмечены также и явления спазма привратника, толстых кишок, чем объясняются частые и длительные запоры у лиц, страдающих грыжей.

Обследование 45 больных с ущемленными грыжами проводилось без введения контрастного вещества. В ранние сроки (от 1 до 2 часов) после ущемления наблюдалось скопление газа и жидкости в петлях тонких кишок, находившихся в грыжевом мешке.

При атипичных паховых грыжах рентгенологическое исследование имеет исключительное значение для уточнения диагноза интерстициальных, проперитонеальных и межмышечных, а также скользящих грыж.

В. У. Таболова (1950) описала данные рентгенологического обследования левосторонней паховой грыжи у мужчины 40 лет. Было установлено, что имеется соскальзывание сигмовидной кишки при почти полном отсутствии грыжевого мешка. Хирург получил ценные данные, которые позволили провести операцию с надлежащей ориентировкой.

Наш значительный опыт операций по поводу послеоперационных грыж показал несомненную ценность рентгенологического обследования больных до операции.

При грыжах белой линии, сопровождающихся жалобами на боли в эпигастральной области, рентгенологическое исследование является обязательным дополнением к расширенному клиническому обследованию с целью выявления сопутствующих патологических изменений со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки.

Еще в 1930 г. М. И. Неменов описал случай грыжи белой линии, мешок которой, помимо кишечных петель, содержал наполненный контрастной взвесью желудок. Подобное наблюдение описал и В. С. Маят (1947).

Ценные данные позволяет получить рентгенологическое исследование при больших паховых и бедренных грыжах, частично или полностью не вправимых.

При наличии в анамнезе сведений о бывших ущемлениях грыж, вправленных самими больными или вправившихся самостоятельно, а также ранее оперированных, хирург должен учесть жалобы на боли в животе (характер их), тошноту, рвоту, запор, вздутие живота, что может указывать на частичную непроходимость, вызванную спайками, сращениями, развившимися как следствие патологических изменений в стенке ущемленной и вправившейся кишечной петли. В этих случаях рентгенологическое исследование даст ценные указания для своевременного решения вопроса об операции. Особое значение имеет рентгенодиагностика пристеночных ущемлений кишки. Рентгенологически можно установить внедрение части кишечной петли в грыжевое отверстие и фиксацию кишки в этом месте. В случае небходимости, в зависимости от состояния больного, совместно с хирургом решается вопрос о контрастном исследовании тонкой кишки (Г. А. Зедгенидзе и Л. Д. Линденбратен). При грыжах паховых, бедренных жалобы больных в некоторых случаях сводятся к расстройствам мочеиспускания. Грыжи мочевого пузыря наблюдаются в 0,5—6,4 % случаев брюшных грыж (паховых, реже бедренных и в единичных случаях — запирательных). Мочевой пузырь может спускаться по типу скользящей грыжи, непосредственно прилегая к стенке грыжевого мешка или же выпячиваясь в грыжевой мешок как дивертикул. При рентгенографии (цистографии) обнаруживаются контуры (стенки) мочевого пузыря или же дивертикула его. Данные рентгенологического исследования уточняют диагноз и операция производится в наиболее благоприятных условиях (рис. 6).

Рис. 6. Дивертикул мочевого пузыря (Л. И. Дунаевский).

При паховых грыжах производятся осевые (аксиальные) снимки: больной сидит на пластинке, несколько откинувшись назад, тубус направляется на нижнюю часть живота; при бедренных грыжах — положение на спине, направление луча переднезаднее.

При послеоперационных грыжах значительно нарушаются анатомические соотношения, и рентгенологическое исследование дает хирургу ряд указаний, облегчающих операцию. Приводим данные рентгенологического исследования при грыже, возникшей после операции внематочной беременности.

Больная Г., 43 лет, поступила в больницу с большой грыжей после нижнесрединной лапаротомии. При просвечивании брюшной полости через 4—7 часов после приема бария он определяется в центральных отделах тонкой кишки (где его мало), в петлях подвздошной, восходящей и поперечноободочной кишки. Смещаемость названных отделов ободочной кишки свободная (рис. 7, а). В грыжевом мешке во всех положениях определяется некоторое количество петель подвздошной кишки, не выскальзывающих из грыжевого выпячивания передней брюшной стенки во всех положениях больной, в том числе и по Тренделенбургу. Поскольку полость грыжевого выпячивания весьма широко открыта в собственно брюшную полость, рентгенологически доказать или отвергнуть здесь сращения невозможно, но каких-либо явлений стаза в кишечных петлях, которые могли бы косвенно указать на сращения, близкие к странгуляции, не найдено; прохождение бария беспрепятственное в нормальном темпе. При операции установлено наличие плоскостных сращений кишечных петель на уровне широких ворот.

а

б

Рис. 7.

а — рентгенологическое обследование при послеоперационной грыже (схема); б — рентгенологическое обследование при послеоперационной грыже (схема).

В другом случае рентгенологическое исследование кишечника при послеоперационной грыже (после операции непроходимости) позволило получить объективные данные, которые были учтены при предварительном плане операции.

Больной Ч., 51 года, поступил в больницу с большой послеоперационной грыжей размером 20×30 см при дефекте брюшной стенки 20×10 см. Рентгеноскопия: принятый накануне барий выполняет подвздошную кишку и все отделы толстой кишки до средней трети нисходящей, в дистальных отделах толстой кишки выполнение неравномерное. В грыжевом мешке расположены петли подвздошной кишки, которые смещаются при пальпации, а также при переводе в горизонтальное положение. Рентгенологических данных о сращении петель кишок с брюшной стенкой нет (рис. 7, б), что подтвердилось на операции. Произведена пластика по Дьяконову — Мэйо — Сапежко. Под края дефекта предварительно имплантирована капроновая сетка, над которой произведена дубликатура с использованием и рубцово измененных тканей.

Источник